先日、ヘンな夢を見ました。ふだん、あまり夢は見ない方なのですが、だから余計に印象に残ったらしい。

手もとの紙に書かれた詩のようなものがあって、それらを実際に「うたう」ことを求められている場に自分が居合わせていて、しかもそれをカラオケのようにそれなりの人数の聴衆、観客がいる前でいきなり振られてやらねばならなくなっている――うまく伝わるかどうかわかりませんが、まあ、ざっとそんな状況でした。しかも、半ばコンペというかコンクール的な場だったようで、ということは、自分はそれら観客の側でなく舞台めいた場所にあげられ、あらかじめ注目されている何人かのうちのひとりのようで、ただ、そこで同席していたのが、どうやら小椋佳ともうひとり、どこか小林よしのりみたいな風貌の御仁だったのはわれながら意味不明でしたが、いずれにせよ、自分が作ったのでもない、与えられたその「詩、のようなもの」をとにかく自分なりの解釈で「うたう」ことをしなければならなくなった、まあ、とにかくそういう夢でした。

手もとの、その詩めいたものの中身も、なにせ夢のことゆえ定かではない。よくある歌謡曲の歌詞みたいなものだった気がしますが、ただ、とにかく最初の部分に「ああ」といった感嘆詞がついていた、それだけは憶えています。なので、いざ自分の番がやってきて、嘘でもそれを「うた」にしなければならない局面に立ち至った時、意を決して最初の発声、下腹に力をこめてその冒頭の部分、「あああああ~」と一発やってのけた、その時の昂揚した感覚や、多数の眼と自意識に注目される身構えた気分だけが、夢の中なれど、妙にくっきり残っていました。

それは、「うた」を自分ごととして行為する、動詞の「うたう」に連携して現前化させてゆく体験にまつわっている生身の感覚に深く根ざした、ある種の原体験みたいなものが、そのような妙な場面を介した夢としてあらわれたもののようにも思えました。身近な日常の中から近いものを探してみるならば、そう、たとえばカラオケの場での体験などが近似値だったかも知れない。

カラオケも昨今、コロナ禍の影響が深刻なこともあり、いわば貸し部屋的な業態へとなしくずしに変貌してゆきつつあるようですが、同時に、それらを利用する側の「うたう」身ぶりの変遷もなにげに大きい。マイクを握って自己陶酔的に歌う、という身ぶりがある時期、ある世代まではあたりまえに身に刷り込まれていました。時には眼を閉じ、自分の内面に没入するかのような表情と共に、そのような状態の自分の生身を仲間の前にさらすという自己表現の体験が、カラオケで「うたう」ことの核心にあったのが、世代が変わり、「うたう」ことがそのような自己陶酔的な、没我的な身ぶりや表現にそぐわないものになってきた。自分自身、大学という職場から引き剥がされてもう2年になるので、いまどき若い衆世代のカラオケ作法にじかに接する機会もなくなっていますが、たとえば、若い衆世代の好むいまどきのアニソンなどは、旧世代のあの自己陶酔的な歌い方にはなじまないようですし、また声の出し方、高低や調子なども、それまでとはかなり別のものになっています。

思えば、初期のカラオケの光景というのも、もはや記憶の底を意識して掘り返さないことには、うまく合焦しなくなっています。「歌の本」、あるいはただ単に「本」とだけ呼ばれていた、あのカラオケの機器に収録された楽曲がリストとして掲載された持ち重りする分厚い冊子になる前は、確か歌詞カードのようなものも置かれていたような気がする。でないと、歌うべき曲の歌詞をあらかじめ全部そらで覚えていないことには気軽にマイクを持てないわけで、それがその後、カラオケが単に伴奏を提供するだけでなく、映像含めたレーザーディスクを媒体とする機器になって、歌い手の視覚を収斂させるモニターが導入され、歌詞が画面上に映し出されるようになったことで、イメージ映像を背景に字幕として流れる歌詞を眼で追って確認しながら「うたう」という形になってゆく。そのことで、また「うた」も「うたう」も、カラオケの体験として別のものになっていったはずで、いずれこのあたりの経緯の細部も、われらの「うた」と「うたう」に関わる体験がどのような環境で宿っていたのかについての民俗/精神史に関わってきます。

●●

「僕はね、要するに歌なんだよ。やっぱ歌を思いっきり歌いたいっていうね、まさにそういう風に思ったんです。毎日中年男性の繰り言のようにですね、『歌で突破だ、歌で突破だ』ってもう1日37回ぐらい言ってますよ。『歌だ、俺は歌だ』。『俺は宇多田』じゃないですよ。」

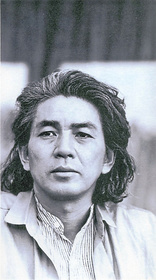

宮本浩次の言、だそうです。

「く~だらねぇ~とぉ~、つぅ~ぶやいてぇ~」という、冒頭の歌い出し一発で同時代の耳をとらえた『今宵の月のように』(1997年)で名を挙げたバンド、エレファントカシマシの卓抜な歌い手。いずれどこかのインタヴューに応じたもののようですが、いまどきすがすがしいほどの「うた」への信心の告白として、このもの言いそれ自体に眼のさめるような「うた」の気分が横溢しています。

眼を閉じて、自己陶酔的に内攻的な気分と共に「うたう」のが、カラオケの場に典型的によく見られた、本邦同胞にとっての「うたう」作法としてまだあたりまえに存在していた時期、宮本は眼を閉じずに開いて、でも、この世代らしい隠せないシャイネスをその視線に絶えずはらみながら、それでも前方をはっきり凝視するという意志を明確にそこに織り交ぜながら、そんな表情と共に肉声化されることばを「うた」として表現していた。鮮烈な印象を与えていたのは、その楽曲そのものだけでなく、他でもないそれらを「うた」にして提示していた彼、宮本浩次の生身のたたずまいも併せてのことでした。

文字で書かれた作物として認識されているいわゆる文学作品、たとえば小説にしても、作者がそれを仲間や同人などに初めて披露する時、声に出して朗読するのがあたりまえだったことは、以前にも触れました。小説だけでない、詩作の同人の現場でも、作品を作者自ら声に出して朗読してみせて、詩ですから当然それは「うたう」になっていたようです。現代詩以外、それこそ短歌でも、自作は当然「うたう」ことが前提だったそうですし、俳句であっても同じこと。それら「吟ずる」ことも広義の「うたう」に含まれるのがあたりまえの感覚だったようですから、なるほど、本邦根生いの定型詩も概ねそうやって「声」にして「うたう」ものだった。となると、読経や祝詞などとの関連も問題になってくるわけですが、坊主の読経にしても、あの「文句」を言葉として理解し、耳から意味を受けとるような聴き方を多くの人びとがしていたとは思えない。文字の読み書きのリテラシーの薄い人がたにとって、楽曲的な音楽の「文句」「歌詞」はどのように聞こえていたのか。文字の歌詞を読むように意味を受けとっていたはずはないとして、ならば、そこで耳を介して響いていた話し言葉は、その音楽のその他の要素、楽器の音色や節、調子などと併せ技で、さて、どのように聞こえていて、さらにそれは「うた」とどのように交錯するものだったのか。

「うた」は一般的に肉声を介するもの、生身の「声」が必ず媒体になっている表現です。ならば、同じ「声」を介した話し言葉との違いはどのへんにあるのか、あるいはどのように地続きになっているのかいないのか。「ことば」を全ての現実認識の前提として考えることが習い性になってしまっている今のわれわれからすれば、単なる音声、音響としての肉声という部分に意識がなかなか及ばないところがある。と同時に、音声一般をそのものとして、「まるごと」に聴く、受け止めるということ自体も、すでにできなくなって久しいようです。

たとえば、かつてマチなかにたくさんあったという寄席、落語であれ講談であれ浪花節であれ、「はなし」から「語りもの」に至るまでの芸能に接する態度として、「寝っ転がって聴く」というのがあったことは、いろんな記録に残っています。そこにただ横になるだけでもない、備え付けの箱枕さえ抱え、眼すら閉じて半ば居眠り、のんびりと昼寝をしながら「聴く」。これらの挿話に対しても、多くは単に微笑ましい「逝きし世の面影」のひとコマとだけとらえて、それ以上考えないのが常だったように思いますが、しかし、ここもまた敢えて立ち止まってみれば、あの「聴く」態度というのは、その場の眼前の〈いま・ここ〉で上演されている「はなし」や「語り」を、まるごとの音声、音響として耳傾けるのに最適化された態度だったのかもしれない。

落語や講談だけでもない、「語りもの」にくくられるとは言え、曲師の三味線がついて賑やかな音曲的な要素が強い浪花節でも、桟敷のある寄席だけではなく劇場規模の上演があたりまえになった時期でさえ、演者が舞台に登場して一応の様子を眼でひと通り確認してからは、眼をつぶって腕組みでもして聴き入るのが作法だった、という話があります。

もちろん、浪花節の場合、もとはちょんがれ、ちょぼくれ系の路上の芸能だったわけで、ヒラキと呼ばれた野外、青天井での上演形態の頃から、そのような眼を閉じて耳傾けるような「聴く」作法が確かに成り立っていたとはちょっと思いにくい。そこではあくまで「見る」ことも含めた、まさに「見世物」として芸能という性格が主だったはずで、ならばそれが寄席に入る頃から、語りものとしての眼を閉じて聴く作法が前景化してきたのか、それとも、もともと本邦の世間、常民の間に民俗的により広くあったそのような作法が、ヒラキの「見世物」的な属性から切り離された屋内の寄席空間での上演形態になったことで、強調して提示されるようになったのか、そのあたりの経緯はよくわかりませんが、いずれにせよ、眼を遮断し視覚を制限することで、耳が研ぎ澄まされ聴覚が際立つ、その結果、耳から入る音声だけを愉しむことができる。それは一見、自己陶酔的に眼を閉じて歌ったあのカラオケ的な「うたう」身ぶりと地続きのようにも思われますが、さて、果して本当にそれだけだったか。

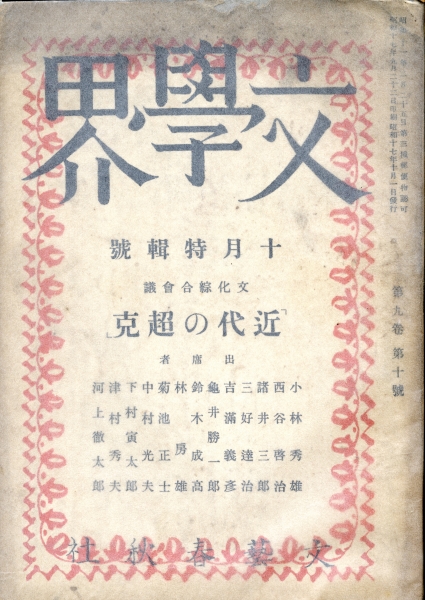

「それは私の曾祖父が、母の父に店をゆずって隠居してから、東京深川の家のすぐ裏にあった永花亭の昼席で、肘枕して講釈を聴いたり、母が曾祖母に連れられて常盤町の娘義太夫の寄席に通ったりした話から私が想像していた雰囲気とも、おそらく通じるものだったろうと思うのですが(…)端の席の人は横向きに坐って頬杖などして聴きいっている。それでいて、彼らの耳がたいそう肥えていることは、場内の空気からはっきり感じとれました。そこにはたしかに、演奏する者と聴く者とのあいだに、あるアンチームな(親密な)交流があったし、演奏後の節度のある拍手にも、演奏者への共感や慰労の心が籠められているようで、気持がよかった。(…)そこには、世界的かも知れないが、抽象化された物差しで音楽一般を測るのとはちがう、たとえ地方的なものにすぎないにせよ、自分たちの好みにあった音楽を育てようとする雰囲気があった。」(「抽象としての文化を越えて」『世界』1978年6月号、武満徹・川田順造『往復書簡 音・ことば・にんげん』所収、1980年)

日本語を母語とした人文系学者の中でも、言葉本来の意味での「文化」と「歴史」の相に深く根ざした仕事を、早い時期に成し遂げた数少ないひとりであるだろう川田順造が、その若い頃、フランスで経験した、とある小さな音楽会での体験について記した一節。深川育ちの彼も幼少の頃、見聞きしていたらしい、あの寝そべって眼を閉じて「語りもの」を聴くような作法は、その場に即した見えない共同性と共に、音声、音響としての表現をまるごと受け入れる態度として、本邦のみならず、人類一般にすでにあったものかもしれません。

その後、「サバンナで新内や平曲を聴きながら、「ことば」と「ふし」について改めて考えるようになった」彼は、彼の調査地である西アフリカはモシ族の「語り物の性格の強い歌や、「太鼓ことば」や、ことば尻の声調あわせをする子どもの遊びなどに接したことが、大きな刺戟になった」ことで、「西洋音楽のいわゆるクラシック曲や邦楽の語りものにはまったく興味を示さない私の村のモシ族の人たちが、平曲やおしら祭文には関心をもった」ことに反応し、「「ことば」が見事に「ふし」になっているという点で、彼らの歌や踊りと共通する美意識を満足させるのかもしれません」という仮説的な理解を足場に、「「ことば」そのものが「いき」となって吐かれるときすでに、「ふし」の形をとっているというべきなのかもしれません」という、さらに大きな発見的な推測へと足を踏み出すことになってゆきますが、われら凡骨はひとまず先のお題、カラオケでの「眼を閉じる」自己陶酔的な「うたう」身ぶりにひとまず立ち戻りましょう。

眼前で上演される表現を受け止める態度として、寄席の桟敷にねそべって「眼を閉じる」ことが、本来、そのように寛いだ生身の状態で、音声をまるごととして受容するためのものだったとしたら、カラオケでマイクを握って「眼を閉じる」身ぶりは、機器を介して聞こえてくるカラオケの伴奏やそこに乗る自分の声などをうまくモニターし、自分の「うた」と「うたう」を調整する規準にするためがひとつ、そして同時に、「うたう」自分の意識を内攻的に集中させて、何らかの心象風景的なイメージの中に自意識ごと溶かし込んでしまう目的があったでしょう。そこに臨場しているカラオケの聴衆は切断され、「うたう」意識は自己陶酔的に、言わば近代文学的な「個」の自意識として制御されることで、「うた」本来の、その場の共同性へ向けて開かれた表現としての機能は、減衰されざるを得ない。

冒頭の妙な夢、とにかく何か「うた」にしなければならないとて、とにかく「あああああ」~と発声してみせた際の、どこか落ち着かない昂揚感みたいなものには、そのような共同性の側へと開いてゆける確信からすでに隔離されてしまった、「うた」と「うたう」の現在が、どこかで影を落としていたような気がしています。