●

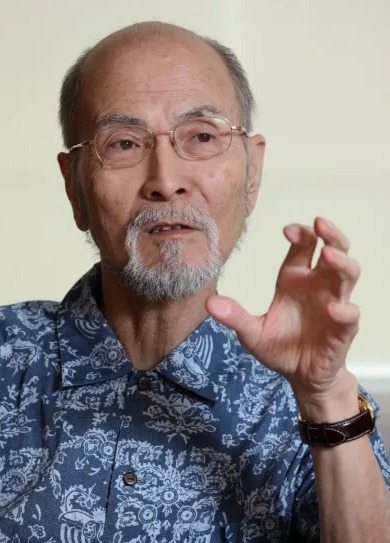

渡辺京二が、亡くなりました。敬称や敬語の類を使うのはこういう場合、自分としては理路の調律にさわるところがあるので、敢えてそれらは割愛します。

渡辺京二とは、「最後の人」でした。これは、自分が勤めていた大学で、彼が晩年、全国区の固有名詞として知られるようになるきっかけとなったあの『逝きし世の面影』を学生若い衆らと読んでゆく講義を足かけ10年ばかりずっとやってゆく中で、ゆっくりと確信するようになってきたことでもあります。

何の最後か。「思想史的知性」の最終走者のひとりだった、という意味での。このへん、手前味噌になりますが、自分が書いたものから引いておきます。

「この国の母語を環境とした、時期的には先の戦争が終わって後、高度経済成長の豊かさに後押しされて出現した、良くも悪くもそれまでとは様相の異なる新たな大衆社会状況と、そこに宿ったその他おおぜいのリテラシーに支えられた読書市場を介して可視化されていったひとつの〈知〉のありかた。それをどう呼ぶべきか、立場により、また考え方によりさまざまにあり得るのでしょうが、とりあえずここでは仮に、思想史的知性と呼んでおきましょう。」

「この「思想史」という言葉は「思想」の「歴史」という字義通りの平板な意味ではなく、「思想」と「歴史」を共に主体の手もと足もとに制御できる限りにおいて統合しようとし、それを「文学」の相にできる限り開いてゆくような表現に託してゆく、そのようなアウトプットへの志向性をはらんだ内実も持っている。」

このような「思想史的知性」自体、それこそすでに「逝きし世の面影」に組み込まれつつあります。それは概ね前世紀末、今世紀に入るあたりから淡々と、無情に進行していた、避けようのない時のなりゆきでもあるわけですが、いま、渡辺京二が逝去したという事実は、そのこともまた、ひとつの歴史的な画期として、確定したものとして認識しなければならなくなったということでもあります。

新聞の追悼記事などには、例によって「近代史家」とあたりさわりのない称され方をされていましたが、そのように「家」を平然と尻にくっつけて恥じないような人がたの幻視する「歴史」のたてつけからは、おそらく本質的に異なる水準での歴史像をこそ、彼は自身との関係の裡に結像しようとしていました。『逝きし世の面影』で初めて彼の仕事にまとまって触れた、そしておそらく初めてまともに対峙したであろう多くのそれら「歴史家」族とそれに連なる折り目正しいとされてきた知性たちは、しかし自分たちと同じ水準で同じような「歴史」を見ているものとしか理解できなかったようです。それは、「思想史的知性」の栄光であり、と同時にまた、そのような知性が本邦に訪れた近代このかた、常に甘んじねばならなかった静謐な宿命でもありました。

実際、『逝きし世の面影』が刊行された1998年という時点ですでに、それら「思想史的知性」が自然に呼吸し、息づくことのできる幸せな環境は失われつつありました。80年代的な、いわゆるポストモダン的知性の目新しいモードが、おりからの情報環境の変貌と共に商品として流通し、全てを等価に、等距離に把握し得るという野放図な認識のもたらす解放感が、それまでのあたりまえとしてあった知的な世界のさまざまなたてつけを一気になかったことにしていった、その流れがひと通りおさまりかかってはいた頃。しかし、世界の情勢は冷戦構造の崩壊とそれに伴う下部構造の「経済」もまた、それまでと異なるありようにシフトしかかっていた世紀末の過渡期のこと、日本語を母語とする環境での言語空間自体、大きく姿を変えてゆくらしいそれらめまぐるしい世界の現実に、さて、どう対応してゆくのか未だよくわからないままという、まあ、振り返ってみれば、ざっとそんな時期でもありました。

そのような当時の同時代的情況(ここは、この吉本隆明由来な表記がなじむはずです)ごと、『逝きし世の面影』という書物の行論は射程におさめていました。当時、輸入もの最新モードとして流通していたサイードの「オリエンタリズム」をポストモダン的手癖で波乗りしながら振り回してみせる本邦の名だたる制度内知性の考えなしな自動筆記的生産物の破綻について隙なく言及してゆく筆致の向こうに、単なる予定調和の下での内輪の馴れ合い、社交や利害ありきの通り一遍な批判などではない、野育ちの素の知性としての生身の毅然がありました。その凄みを察知できなかったとすれば、それ自体もう、言葉本来の意味での知性、信頼される「村はずれの狂人」としての本願をどこかに捨ててきた単なる俗物でしかないことの、何よりも雄弁な証明になっていました。

なぜ、その時点で渡辺京二が、ほぼ例外的で稀有な例として、そのような凄みある知性の主体としての存在感を示すことができたのか。そのことを繰り返し、教室で自分は問いとして投げかけ、その場の学生若い衆らと共に考えようとしてきたのですが、しかしそれはまた同時に、「思想史的知性」自体が「逝きし世の面影」に繰り込まれつつあることについての同時代的な自覚を、前向きなあきらめと共に自ら思い知ってゆく過程でもありました。このあたりのことは、また場を改めて、ゆっくり詳述しなければならないと思っています。

●●

ともあれ、そのような「思想史的知性」の残してきた仕事は、残念ながらもう、穏当に読まれなくなっている。それは単に世代の違いや、読み手の質の変貌などよりもさらに本質的な、情報環境がそれら「思想史的知性」の存在し得る生態系からまるごと奪ってきたことにも大きく起因しているようです。

もちろん、文字と紙によって記録され、物理的に残されているもの自体はいまも変わらず眼前に「ある」。図書館に代表されるようなアーカイヴスの仕組みも、情報環境の変貌に即した新たなかたちを模索しながらも、まだ安定的に稼動はしているし、何よりもそれらが社会の、そしてそこに宿るべき信頼し得る現実を編制し、維持してゆくための重要で主要なたてつけになっていることもまた変わりない。その程度に時代は未だ「近代」であり、その最も本質的な骨組みは変わっていません。

けれども、その同じ「記録」を「読む」ことが、未だうまく自覚されていないらしい部分も含めて、大きく変わってきています。かつてと同じ文字、変わらぬ記録であっても、それに対峙してそこから引き出されるはずの「読み」の水準が、〈いま・ここ〉で想定外に別のものになってしまっている。何より、このような違和感からして、うまく伝わらなくなっているらしい。それは、たとえばこの場でこだわり続けている「うた」と「ことば」、「からだ」と「こころ」の絡みあいがどのような歴史文化的な経緯の裡に宿ってきているのか、といった問いに関わる近年の折り目正しい学術研究書や論文に接していても、問題意識は基本的に同じところに向いているはずだし、引き合いに出されている素材や資料についても重複しているところが多いのにも関わらず、どうしてそういう「読み」、そういう「わかる」しか引き出されないんだろう、と訝ることが日常態になってしまっていることを考えても、同じ文字や記録、資料から引き出される「読み」のありようが、自分などのように、おそらくはあの「思想史的知性」なるものに依拠して人となってきた身からすれば、すでに理解の及ばない領域にもってゆかれ、見知らぬものになってしまっているらしい。

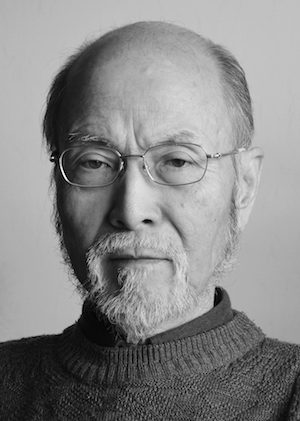

むろん、渡辺京二と同じような意味での「最後の人」は、まだいくらか残ってはいる。その意味では、そう、上野昂志などもまた、そのような意味ですでに忘れられかかっている名前のひとりかも知れません。「うた」と「ことば」と「からだ」「こころ」の絡み合いの〈いま・ここ〉についてのその執拗で濃密な手続きのたどり方などは、いまどきの折り目正しい「読み」の側からはおそらく、意味のないものとして見過ごされてしまうものなのでしょう。

たとえば、こんな具合に、です。

「おそらく「アカシヤの雨が止む時」と安保闘争を結びつける意識が現われてきたのは、何年かたって、それをうたうようになってからのことであろう。つまり、1960年を振り返る意識のなかで、この歌は、そういう象徴的な意味を附与されるようになったということだ。それはいいかえば、そのようなものとして、改めてこの歌を聞き直すようになったということでもある。意味附与をしているのは、そのときの現在なのだ。1960年の現在ではない。」(上野昂志『肉体の時代――体験的60年代文化論』現代書

館、1989年)

単に個人的な体験・見聞をもとにした印象批評にすぎない――いまどき若い衆世代ならそう一刀両断に片づけて「老害」話法、「団塊」人文系的構文、といったことで一顧だにしなくなりそうな、何でもない一節ですが、でも、そうじゃない、逆にそうやって一顧だにせずに見過ごしてしまうあたりにこそ、「思想史的知性」が棲息しにくくなっていった理由が根ざしているかもしれない。

再びたとえば、先の一節のあと、このように続けるあたりの二枚腰、しぶとく何ものかに拘泥しようとする姿勢について、さて、いまどき若い衆世代は、どう反応し、評価できるのだろう。

「だが、すでに書いたように、絶えざる現在によって生命を吹きこまれるのが歌の常であってみれば、それはやむを得ない事でもある。それをあたかも1960年のことのように考えるのは嘘っ八だが、だからといって、そのような意味を与えようとした60年代のあるときをも否定し去る事は出来ないだろう。そして、1960年に聞いたときには幾つかの断片として沈みこんだこの歌が、ひとまとまりの姿で現われたのは、むしろそのようにうたったときなのだ。 」

個人的で私的な体験・見聞をもとにした印象にすぎないことを、彼はそこからもう一度、それらの印象の自分の記憶の裡でのありようについて、立ち止まって探りを入れ、腑分けしてみようとします。常に現在でしかなく、その意味で〈いま・ここ〉で常に新たな意味と印象を附与され続ける「うた」の体験のある本質について、そうやってはっきりと狙いを定めようとする。だから、そこから引き出されてくる次のシークェンスは必然的に挿話のかたちをとる個別具体になってくる。どのような「普遍」も、そこへ早上がりすることを誘うような大文字のもの言いも、そこではもう必要がない。

「同じようなこととしていえるかどうかわからぬが、60年代末に、われわれの周辺で「再会」がちょっとしたリバイバルをしたことがある。これは、その頃のわれわれがよく通っていた新宿の小さな酒場で、むろんカラオケなどのないときだが、当時『現代詩手帖』の編集長をしていた桑原茂夫が、酔うとこの歌をうたうことから仲間に波及していったのだ。」

松尾和子の「再会」は、佐伯孝夫と吉田正という、当時の本邦流行歌、商品音楽としての「歌謡曲」生産体制における、いわばエース級コンビの作品です。何度でもよみがえる、その「うた」の記憶。自分自身のすでに玉石混淆、濃淡も遠近も一緒くたに雑然とスタックされているはずの記憶の裡からつまみ出し、腑分けしようとしたことから、次には、それは自分ではない他の誰かの身の裡にも起こり得たことではないか、という仮説から確信に思い至り、その地点からもう一度、自身の記憶の層へと改めて探りの垂鉛をおろしてみる。もちろん、そこからはもう、ひたすらに個別具体、細部と共に記憶の銀幕に投映される像を、眼前のものとして「描写」するしかありません。

「そして、〽ちっいちゃーな青空 監獄の壁を- あ-ああ-あ みいつめつつ というサビになると、われわれもつられて合唱するようになった。そして、そうやってうたってみると、監獄の小さな窓から見える青空がまざまざと感じとれて、わたしは改めて、これが流行したのが、安保闘争の年だったということを想ったりしたものだ。」

「アカシアの雨がやむとき」や「再会」などの楽曲と60年安保をセットにして「世相」史のひとコマとして語る、これはそういうひとつのモードの発生地点の光景、ではあるのでしょう。

ただ、ほとんどの場合、人はここから先もう一度立ち止まって留保することはない。ああ、そうだ、60年安保の頃には「アカシアの雨がやむとき」や「再会」が流行っていた、あの当時あの時代の気分になぜかうまくはまっていたものだ――概ねこんな感じのゆるい詠嘆調で、時に新聞の囲み記事や雑誌のコラムにそぐわしい文体で書き流される。それでひとつの「世相」は確定的なものになってゆき、型通りに採集された標本のように「そういうもの」として固定化されてゆきます。

けれども、上野はしぶとく立ち止まり、そして自分の内側へ視線を向けてゆく。歴史の固定化、「そういうもの」化に対して常に自身という主体を定める足場を維持し、しょせんは流れうつろい続けるものという前提を置きながら、生身の自分との関係の裡にだけそれらを凝視し、なけなしの動態視力と共に合焦しようとしてゆきます。

「しかし、1960年にこの歌を聞いたときの記憶では、あくまでも愛の歌としてのみ、受けとっていたのである。もちろん、それでいい歌だとどこかで感じていたからこそ、断片的にではあっても記憶していたわけだが、監獄の壁には意識は届いていなかったのだ。それはほぼ十年近い時間をへて、にわかに意識の前面に浮上してきたのである。」

自分だけではないらしい、そのような「うた」の、再浮上した〈いま・ここ〉におけるある「場」を介した光景。初発の遭遇の時点から一定の時間経過があったからこそ、それは可能だったのではないか。常に〈いま・ここ〉でしかない「うた」に触れた体験は、まただからこそ、時間の経過を味方につけることで、〈いま・ここ〉の現前性を越えた、もうひとつ別の水準での「普遍」の何ものか、をうっかりと獲得もするものらしい。

「われわれは、ノスタルジックに「再会」をうたい、べつにそんなことは口にしなかったが、この歌を1960年に結びつけたりしながら、しかし、それを眼の前の60年代末の状況に重ねたりはしなかったのである。考えてみれば、監獄の壁なるものは、60年よりはむしろ60年代末のそのときのほうが、はるかに現実的だったはずだ。そしてもしかしたら、そうだったからこそ、あのときそれほど熱心に「再会」をうたっていたのかもしれないのである。」

けれども、彼らは最初からそのような「普遍」を意識したわけではない。その時は、そんなことは微塵も意識せずに、「ただうたっていたのである。」 そうして初めて、商品音楽として大衆社会状況下の市場に流通し、その上で「うた」本来の役回りも果していたような「歌謡曲」についての、ある本質的な「わかる」に思い至ることができた。もしかしたら、彼自身、そうとは気づかなかったかもしれないような、ふいにうっかりと立ち現れた、それまで見慣れない別の「普遍」として。

「そのずれ、というよりは、現状の暗合がずれとしてしか現われないようなあり方のうちに、歌謡曲の現実態とでもいうべきものがあるのだ。それを、暗合する面だけですくい取ったら嘘である。ずれによってしか顕在化しない歌謡曲の肉体が、見失われてしまうからである。」

いわゆる折り目正しい公認された知性の「歴史」とは異なる水準の、名もない生身の主体との関係の裡にこそ合焦されるもうひとつの歴史の〈リアル〉。「うた」の初発の宿り場もまた、そのような位相においてようやく、あの「思想史的知性」との間にかろうじて取り結ばれるもののはずです。

「この思想史的知性というのは、同時に匿名的でもあります。何を言う、知性は個人に宿るもので、何よりそのような個の主体によって表現されるものだ、と叱られるかも知れません。しかし、不思議なことに、ここで言う匿名的とはそのような主体としての輪郭確かさと、なぜかうっかりと共存する、できるようなものでもあるらしいのです。」

*1:「型通りに採集された標本のように「そういうもの」として固定化された」事例の、割と最近のもののひとつ。前田和男でさえも(と敢えて言うとく)。

![キューポラのある街 [DVD] キューポラのある街 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51SC9JXV5TL._SL500_.jpg)

![下町の太陽 [DVD] 下町の太陽 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FV8TME91L._SL500_.jpg)