音楽を語る、論ずる、という作法が衰退して久しい。

音楽だけじゃない。映画やマンガ、いやいや、見たり聞いたり読んだりしたら何か能書きを言いたくなる表現という意味では本家本元のはずのブンガクにしたところで、それをダシに何かを語ったり論じたりという身振りはほんとに情けないものでしかなくなっちまった。まあ、要するに「批評」とか「評論」ってやつが、およそ信頼をなくしちまった、ってことなんですけどね。

不思議なことに、映画より映画論が、ジャズよりジャズ論が、マンガよりマンガ論が、なぜか盛り上がった時代というのがあった。そういうものに触れた体験を何か言葉にしたい、そういう欲望は少なくともうっかりとものを考えたがるタチの人間にとっては避けがたいものとしてあった。思えば、LPレコードのライナーノーツなんてすごかったもんね。CDになってからあの不思議な能書きはきれいになくなっちまったけど、でも、近代ブンガクを考えるテキストとしてあのライナーノーツなんて格好の素材。サブカルチュアと自意識の関係を歴史的に考える上でのいい資料かも、と思ったりするんですけど。

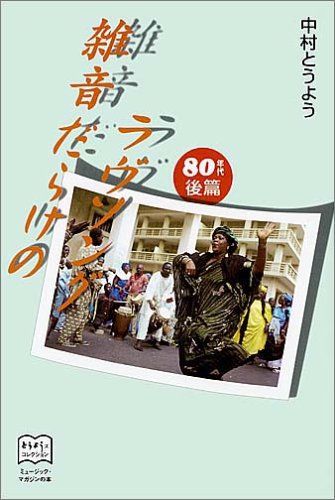

けれども、「批評」が信頼をなくしたのは「批評」というスタイルのせいじゃない。信頼されないような「批評」しかできなくなった書き手が悪いってだけのことだ。その意味で、「批評」することが同時代の聞き手の共感を組織し、信頼を獲得する、そんな背筋伸ばした男の子の仕事であることを身をもって知っていたひとりが、中村とうようである。『ミュージック・マガジン』(改名前の『ニューミュージックマガジン』と呼んだ方がやはりしっくりくるのだが)の編集長を長年努めてきた御仁。あの雑誌の中ほど、黄色いページに割付けられたレコード評、コンサート評、その他同時代のできごとをとりあげた「批評」の束は音楽好きはもちろん、それ以外の連中にも一定の信頼を獲得していた。

中でも、編集長である彼の見開きコラム「とうようズ・トーク」は、あれが楽しみで読む、という向きもあるほどの名物ではあった。思えば、雑誌が編集長のキャラクターに規定されることもなくなって久しい。『暮らしの手帖』の花森安治とまでは言わないが、出版社のサラリーマン編集長にはない圧倒的な個性で雑誌づくりをやり、またそれを読み手も楽しみにするという幸せな関係がある時期までは確かにあった。とりわけ、「趣味」の領域にはそれがあったのだが、その最後の記憶を、中村とうようと彼の『ミュージックマガジン』は懸命に支えていた。

なにせ三十年分の「批評」である。政治的にサブカルチュアを語ることで「批評」が成り立った時代というのもあった。はっきり言えば、七〇年代などはほとんどそうだったし、その図式の呪縛は未だに尾を引いている。八〇年代、サヨクとサブカルチュア、おたくという脱力もののトライアングルに「批評」は沈んでいった。しかし、そんな時代の中でも、中村とうようは意外にも政治的でなかったりする。いや、政治は語るのだけれども、あくまでも音楽を窓口にした自前の価値観、手もと足もとの義に立った価値判断しかしていないのだ。大文字のイデオロギーはこの人には縁が薄い。だからこそ、七〇年代から九〇年代まで、これほど息の長い、老化しない連載コラムが書き続けられたのだと思う。

通底するものがあるとしたら、そうだな、「自分」であることの自由とそれを抑圧するものへの嫌悪感。びっくりするほどシンプルだ。でも、だからと言って「反体制」だの何だのという大文字へは横転しない。音楽との関わりで輪郭の定まる「自分」からまず踏み出さない。その意味で、最も健康な意味での言わば“サブカルチュアリベラリズム”のひとつの形が体現されていると言っていいかも知れない。

「ぼくがなぜ音楽が好きで、音楽について語るのを一生の仕事と決めているかというと、音楽ほどイマジナティヴなもの、豊かな創造力をぼくから引っぱり出してくれるものを、ほかに知らないからだ。もちろん絵とか工芸品を見るのも大好きだし、そういった視覚的なものも想像力を刺激してくれる。でも、聴覚のほうが、メッセージが具体的でないだけに想像が自由で、楽しいのだ。」

ほら、素朴じゃないか。だからこそ、ひらがな書きの「ぼく」がよく似合う。三十年にわたって「ぼく」で通して、それが無理なく似合うもの書きはそうそういるもんじゃない。

今のところ「70年代篇」「80年代前篇」「80年代後篇」と三冊出ているが、できるだけ通読することをおすすめする。いずれ単発の短いコラムばかりだけれども、そういう局地戦の戦果の蓄積がどれだけ力になるかを、賢明な読み手なら思い知るはずだ。残りの「90年代」の前後篇は来年初めに出るという。揃えば五冊。この国のサブカルチュアと「批評」の関係を考える上での貴重な資料になるだろう。

それにしても、こういうスタンスの「批評」は受け継がれないのだろうか。たとえば、竹熊健太郎とか浅羽通明あたりにこういう仕事の後継者として場を与える編集者って、いないんかなあ。もっとも、雑誌自体がないからしょうがないのだけれども、広告屋の片棒かつぎのようなヨイショ原稿か、でなけりゃ“おたく”の妄想みたいな能書きばかりが「批評」というんじゃ、そりゃやっぱりうかばれないぜよ。