『フォーカス』が斃れた。

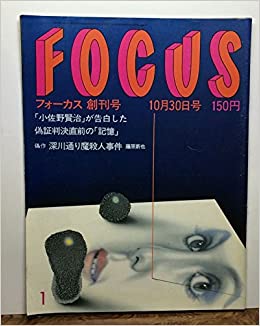

写真週刊誌の代名詞のようにまで言われ、「フォーカスされる」といったもの言いまで芸能界周辺を中心に一般に使われるようになった、言うまでもない新潮社の名物雑誌。それがとうとう「休刊」を宣言して撤退を決めた。創刊以来まる二十年にふた月ばかり欠ける二三八カ月、刊行された号数は都合千と一号。最盛期の部数は公称二百万部以上。一冊百五十円の六四ページグラビア、うちカラーが一六ページという体裁から始まった新企画の週刊誌としては、まず存分に戦い抜いた結果だと言っていいだろう。

新潮社取締役、松田宏署名での「休刊のお知らせ」は淡々と、しかし自分たちが何をしようとしてきたのかについて、最低限のことばにしようとした誠実なものだった。

「写真で時代を読む」をキャッチフレーズに掲げ、フォーカスは昭和56(1981)年10月にみなさまの前に登場いたしました。一枚の写真ですべてを語る、百聞は一見にしかずを実践し、写真報道の領域を広げる先駆的な試みに挑戦しました。そして、今日ではフォーカス的な写真報道を各媒体が採り入れておりますように、フォーカスは、写真報道の新しいリアリズムを追求し、それまでのジャーナリズムの写真のあり方というものに革命的な変化をもたらしました。部数も創刊当初は低迷しておりましたものの、その後、200万部を突破し、フォーカス現象と言われるほどの大きな社会的反響を呼び、また多くの読者を獲得することができました。

――「フォーカス休刊のお知らせ」より

簡潔だ。虚勢もなければ、卑下もない。経営責任者としてはいい距離感だ。

ここで読み取るべきは何か。「写真報道の領域を広げる先駆的な試み」「写真報道の新しいリアリズム」というあたりに重心がかけられていること、これだ。わずか原稿用紙一枚に満たない字数で三回も「写真報道」って繰り返してるのは、こりゃ偶然じゃない。

そう、世間的にどう思われていたかとはひとまず別に、やっぱり『フォーカス』ってメディアはあくまでも「報道」ってところで頑張ろうとしていた、少なくとも現場はそういう自意識を持っていた、ってことだ。そして、そういう頑張りは、ここ十年ばかりの情報環境の激変の中、自らを最も生きにくい方向に持ってゆく要因になっていた。そのことに当の『フォーカス』自身がどこまで気づいていたのかいなかったのか、それはよくわからない。ただ、ひとつはっきりわかるのは、「報道」メディアとしてギリギリ自己を規定していたその自意識が、「報道」の意味までが文脈ごと変わっていってしまう状況環境の激変の中で置き去りにされていった、そのことだ。

とは言え、この「休刊」の一件、いまどきの一般読者、とりわけ若い世代の気分としては「ふ~ん、そうなの」といった程度のできごとだったかも知れない。コンビニエンスストアがこの種の雑誌流通の重要な場になってこのかた、『フォーカス』は同じ写真週刊誌である『フライデー』(講談社)に比べてもはっきり地味な存在になっていたし、折りからの部数減ともあいまって、かつての最盛期のように争って立ち読みされることもなくなっていた。はっきり言って、〈いま・ここ〉の状況からはあらかた忘れられた雑誌になっていたと言っていい。

だが、三十代前半から上、いわゆる団塊の世代あたりまでの者たちにとってはこの「休刊」、ひとつの時代が終わったんだなあ、という印象を持たせるに十分だったはずだ。同時期に創刊された『週刊宝石』の休刊などと並べて「活字不況がいよいよ具体化してきた」といった見方もすでに出ているようだが、それだけではちとおおざっぱ過ぎる。総論としては肯けるにせよ、単なる不況、経営難といったありふれたもの言いでだけ片づけちまっては、『フォーカス』というメディアが同時代の情報環境で果たしてきた役割について、いっしょくたに眼をふさぐことになる。

何より、どのような形であれ「メディア」の現場に関わって仕事をしている者にとって、「休刊」はある感慨をもたらしたはずだ。新聞や雑誌、テレビなどでもかなり大きく報道されたし、特集を組んでいたメディアも複数あったのは、彼らいまどきのメディアの現場で実際に働いている者たちが、『フォーカス』と『フォーカス』に代表される写真週刊誌が、何か自分たちの仕事が今あるような形になっていった、その最も根幹のところに関わっていたことを直感的に感じ取っているからのはずだ。

言うまでもなく、「写真」による「報道」を目的としたメディア、というのは、別に『フォーカス』で初めて出現したわけではない。

週刊ではないにせよ、それこそ『LIFE』に代表されるようなグラフ誌というのは海外ではすでに大きな地位を占めていたし、それに対応するような雑誌は国内でも『アサヒグラフ』その他、いくつも存在してきていた。古いことを言えば日露戦争時、写真印刷の技術が進歩したのに伴って、速報性をタテにとった写真による戦争報道誌が出されて大評判になってもいる。日清戦争時にはまだ、石版画の挿絵をあしらった紙面だったものが、「写真」という新しいメディアが介在することによって、人々の意識の銀幕に投影されてゆく「戦争」のイメージもまた、それまでとは大きく違ったものになってゆき、ひいては草の根ナショナリズムの勃興を支え、「日本」という国民国家形成に大きな影響を与えた、というのは、情報環境とメディアのあり方という角度から歴史を虚心に眺めなおしてゆく立場からは、すでに常識になっている。

一律に悪者になりがちなあの「写真週刊誌」というもの言いにしても、その「写真」というところに焦点が当てられることがほとんどだろう。そしてそれは、それまでの複製メディアを支えていた「活字」との対比で語られるためのものであり、時には「ことば」と「映像」、とかにまで不用意に敷衍されてゆく。話しことばと書きことばの違い、写真と動く映像の違い、などの位相はそこではまず考慮の外。まして、それら広義のことばとそれ以外のメディアとの複合がどのように現実に行なわれ、そしてどのように読み解かれているのか、といった問いについては、つぶさに省みられにくくなっている。「写真週刊誌」=下劣なスキャンダリズムを信奉するメディア、というくくり方は、「マスコミ」というもの言いが同じく、一律に悪者になりつつある昨今の状況の下敷きになっているように、民俗学者の眼からは見えもする。それまでの無条件な権威づけの裏返しとは言え、

しかし、『フォーカス』は、そのような「写真週刊誌」のイメージとは、かなり違った雑誌として始まっている。

これは、それこそ『フォーカス』休刊に「ふ~ん」程度の感想しか抱けないいまどきの二十代あたりに言ってももうあまりピンとこなくなっているらしいのだが、何もあたし個人の印象としてだけでなく、おそらく当時の草創期の『フォーカス』を知る者ならば、だいたい同意してくれることのはずだ。

「報道」にこだわる先の休刊の辞にも、その経緯はからんでいる。後に一般化してゆくいわゆる写真週刊誌、と、創刊時の『フォーカス』とは、何が違っていたのか。あまり好きではない言い方になるが、クオリティマガジン、の匂いがあったのだ、その頃の『フォーカス』には。

写真を主役にもってきたのは間違いないにせよ、その写真そのものも当時はまた、今とは違う特別の意味を持っていた。それがどうして、スキャンダリズムの権化、下卑た大衆迎合の見本みたいに言われるようになっていったのか。いくら競合他社も含めた「写真週刊誌」一般のイメージをまとめて背負わされた不幸とは言え、このへんの落差というかズレをなかったままにしておくのは、おそらくあまりうまくない。

創刊当初の『フォーカス』というと、やっぱり藤原新也の連載「東京漂流」が一番印象深い。連載六回でトラブって降板したのだから、ほんとに一瞬だったはずなのだが、「写真」ということがまだ何か特別なアウラを持っていた、そういう状況だった。デジカメはおろか、使い捨てカメラもまだ出現する以前、『写楽』や『GORO』など「もうひとつの写真誌」によって芸能アイドルたちを追いかけ回す「カメコ」(カメラ小僧の略だ)創世記はすでに始まっていて、オートフォーカスの一眼レフ

それでもまだ「写真」は日常の中に通俗化しきるまでには至ってなかった。

大石芳野が、藤原新也が、という「写真」界隈の固有名詞によって「報道」が行なわれる――その組み合わせは当時、まだしっかりあった「新潮社」というブランドとあいまって、間違いなく「カッコいい」ものだったはずなのだ。たとえば、こんな具合に。

3FET現象といわれる一連の週刊誌は、自らをフォト・ジャーナリズムの真髄に迫る……とかナントカ豪語しているが、それは真赤なウソ、彼らの雑誌は、フォト・ジャーナリズムはおろか、写真そのものに対する冒瀆以外の何ものでもない、単なるスキャンダリズムとコマーシャリズムを目的とするイエロージャーナリズム、悪趣味な低俗雑誌でしかない。(…)『フォーカス』が創刊された頃、日頃日本の新聞や週刊誌の写真が、撮った人の視点がはっきりせず面白くないと思っていた私は、藤原新也氏の東京漂流やその他、見ごたえのある写真も毎号数点は発見できるこの新しい写真を中心とした週刊誌の出現に、やっと日本のジャーナリズムも写真の持つ迫真性を認めるようになったか、と『LIFE』や『LOOK』或いは『PEOPLE』のレベルの写真週刊誌の出現に期待したひとりだった。

写真週刊誌バッシングの大きなきっかけのひとつになった、ビートたけしによる『フライデー』編集部「襲撃」事件の直後に書かれたものだけれども、後に一般化してゆく「写真週刊誌」批判の文法の最大公約数がすでにここに出ている。

「悪趣味で低俗」な写真週刊誌と、それとは違うものさしとして『LIFE』その他の外国のグラフ誌を持ってくる。で、この図式は、創刊当初の『フォーカス』をいわゆる写真週刊誌とは違うもの、として評価するスタンスとも違和感なくつながる。「フォトジャーナリスト」の肩書きをこの時期から堂々とつけていた吉田は、後にダイアナ妃死亡事故で一般に知られるようになった「パパラッチ」(スキャンダリズム専門のカメラ無宿たち)もすでに引き合いに出して、しかしそういうパパラッチたちの撮る写真は「離婚の証拠写真として使われたり、ゆすりたかりのネタとして悪用こそされ、正統なジャーナリズムの場には決して登場しない類いのもの」とまで言っている。そう、同じ写真でもスキャンダリズム全開、プライバシーなんざクソ喰らえで撮ったものとは違うのよ、「報道」なんだからメディアのクオリティがあるべきなのよ、というわけだ。

一方、下卑たスキャンダリズムという角度から写真週刊誌を批判する文法とは別に、メディアの造りという視点から考える向きも、この時期に出てくる。

『フォーカス』によって、雑誌自体も『フォーカス』のような誌面になっていった。それはひと口に言って、写真と文章の位置関係が変わったという点である。これまでは文章の背景としてあって、語られていることばの事実性を保証するにすぎなかった写真が、『フォーカス』では主語になったということである。

――上野昂志「今、写真の時代なのか?」83年『創』

メディアとしての『フォーカス』の果たした役割を考える場合には、こちらの視点の方が重要なのは言うまでもない。写真のスキャンダリズムによる大衆的欲望の喚起、といった社会的機能よりも、写真を主体にした新しい雑誌誌面の具体的な訴求力によってこそ『フォーカス』はその他の雑誌メディアまでも大きく変えていった、そのことがおそらく「写真週刊誌」の代名詞として『フォーカス』が世間の矢面に立たされることになっていった、大きな理由だと思う。写真をふりかざしたメディアとしての身振りのなりふり構わなさ、よりも「もの」としての具体的なスタイルの衝撃。そちらの方が本質的だったはずなのだ。 それは、ひと口に言えば、「見開きページにワン・ショット。ワン・コピー、ワン・ネーム」(藤原新也)という、あのスタイルだ。実際、雑誌創刊ブームと言われた当時、新たに立ち上がったり、あるいは誌面改変されてゆく雑誌の多くにその『フォーカス』的スタイルは影響を与えていた。写真も含めたグラフィックな要素が主、ことばは従、というこのヒエラルキーの転換は、まさにこの時期のメディアの生産点で劇的に起こっていったことだった。

それは、広告資本が雑誌づくりの現場に大量に流入し始めたことの結果でもあった。誌面単位で予算が設定され、その枠の中でまずデザイナーが決められ、レイアウトができ、そして写真とカメラマンが選定されてゆき、最後に文字原稿の字数が決定される。テーマを決め、書き手を選んで原稿用紙何枚、という発注の仕方でなく、誌面があらかじめ決められていて、その上で何字×何行、という字数で原稿の依頼がされるようになるのもこの頃からだった。場合によっては編集者が書いても構わない、というくらいに、それまであった文字の原稿部分の特権性は相対的に薄められていった。

このような『フォーカス』的誌面づくり、については、藤原新也のコメントが明快だ。

表現者にちゃんと現実を見る力があればいいと思うが、ただ単純にエンタテインメントとしての誌面づくりをやるのなら、この見開きに写真一点でものを語るというのは、かなりヤバイね。(…)写真誌の誌面づくりというのは、ある意味で広告とまったく同じなのね。広告というのは一点写真とワン・コピー、ワン・ネームでできあがっている。広告手法とは何かというと、要するにイリュージョンを持ち込むことができるということですね。(…)あらかじめ撮る側の思い入れだとか観念だとか、もう少し悪くいえば、デッチ上げてやろうというのが可能になるわけですね。現在の時点では、誌面はこの悪い方向に使われている場合が多い。死体写真にしても、死体を載せるのはよくないんだという大雑把な論理というのはない。個々に違った場面があるわけだ。

創刊当初の『フォーカス』を象徴する藤原新也の連載「東京漂流」が、わずか六回で『フォーカス』から離れることになったのは、広告代理店とモメたからだ、というのはすでに有名になっている。正確には、当時のサントリーのウイスキーの広告をそのままパロディーにしたような誌面を、彼が連載の中でやった。「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」というそのコピーが、インドで撮った死体を食らう犬の写真に添えられて掲載されたのが問題になった。その顛末は、彼自身が単行本化した『東京漂流』の中で語っている。広告の手法、もっと言えば広告資本が必然として要求してきたメディアの文法を積極的に「報道」の場に持ち込み、新たなクオリティマガジンをめざしていはずの当時の『フォーカス』に最初に襲いかかったのは、他でもないその広告資本だった――このことの意味は、活字対写真、といった図式でだけことを眺めようとしていたのでは見落としてしまうことのひとつだ。まして、「写真週刊誌」とひとくくりにするだけでそれまでの活字メディアをドミナントとして設定されてきた「報道」の足場に敢えて「写真」を持ち込んで風通しをよくしようとした『フォーカス』の初志をつぶしにかかったのが、他でもないその『フォーカス』を可能にした広告資本の意志と論理だった、というメディアと情報環境の文化史を見通す上での深刻なパラドクスは、「写真週刊誌」というくくり方に安住している横着からは、おそらく見えてはこないだろう。『フォーカス』の休刊は「写真週刊誌」の敗北、ということでもなく、スキャンダリズムの終焉、ということでもさらにない。活字メディアを価値の中心として成り立っていた情報環境が、最終的に平準化されて新たな組み換えの地ならしが行なわれた、ということでもあるのだ。

『フライデー』がより下世話でスキャンダリズムに忠実な、世間の抱く「写真週刊誌」イメージを地でゆくような造りになっていった。嘘じゃない。『フライデー』掲載の写真が写真として論評されることは、まずなかったはずだし、講談社の現場にしても、『フォーカス』のような「報道」のクオリティマガジンとしての自負は、おそらくそれほど強くなかったはずだ。

「写真」の意味が『フォーカス』創刊当時とそれ以降とでは、違ってきているのだ。映像批評のプロフェッショナルとしての蓮実重彦は、さすがにこのへん見抜いている。もっとも、例によって糞切りの悪いかったるい文体で、ではあるのだが。

「グラフ雑誌や広告ポスターとして複製される写真は多くの場合、高度な技術的専門家によって撮られたものであり、あらかじめしかるべき目的に従って意識的に印刷されているものだという意味で、実は十九世紀的な特権性の痕跡を濃密にとどめている。(…)誰もがカメラを持っているという現代的な状況にあって、特権的にきわだったものだけが参加を許された世界でそれらの複製は生産されているのだから、グラフ雑誌や広告ポスターに利用される写真は、実は現代そのものに逆行した例外的なものだとさえいえるだろう。」

翻訳しよう。誰もがカメラを持って写真を撮れ、あまつさえうっかり投稿までできちまうようになったいまどきの状況では、写真というメディアの持つ意味ってやつもまるで変わっちまってて、むしろグラフ雑誌や広告に載るようなプロの撮ったキレイキレイな写真の方が、いまどきの写真としてはけったいなものになっちまってるよ、ということだ。

この認識は、圧倒的に正しい。同じ事態はパソコンと携帯電話の関係についてもすでに起こり始めている。IT革命なるものは、少なくともこのニッポンではパソコンでなく携帯電話の普及によってすでに半ば達成されている。「豊かさ」を前提にした技術革新とその上に成り立つ大衆消費社会ってやつは、そのような通俗化、平準化のサイクルをそれまでとはケタ違いにはかないものにしてしまうらしい。

つまり、「写真」の意味がまだ特権的だった、それこそ蓮実的に言えば「十九世紀的な」状況がかろうじてまだあり得た最後の瞬間に『フォーカス』は立ち上がり、そしてその直後から全面化していった誰もがほんとうに何の抵抗もなく写真を撮ることができるようになる洪水のような状況に呑み込まれ、「写真週刊誌」にまつわる悪名を一身に体現するかのようになりながら朽ち果てていった。ミもフタもなく言ってしまえば、そういうことだ。

『フォーカス』創刊が八一年秋。そして、『フライデー』創刊が八四年。この間に横たわる三年という時間は、しかし高度経済成長の果実である「豊かさ」が具体的な暮らしの局面にまではっきりと浸食を始める以前とそれ以降という、くっきりとした分水嶺にあたってもいる。ちなみに、活字の「報道」の正義をある部分で体現していたかのような『朝日ジャーナル』が筑紫哲也編集長に変わって、サブカルチュア路線へひた走り始めるのも同じこの時期。このように活字を中心にした世界観がみるみる平準化し、メディア相互の距離感が零に近づいてゆくさまは、八〇年代の価値相対化状況の具体的な現われだった。

クオリティマガジン、というのは、いわゆる総合雑誌がめざしてきたひとつの姿、ではあったはずだ。『フォーカス』創刊に際して産婆の役割を果たしたと言われる新潮社の名物編集者、斉藤十一が狙っていたのはおそらく、「写真」を主役にした新しい「報道」のクオリティを求める、そんなメディアだった。

この斉藤十一という御仁の動いている姿を去年の秋、初めて見た。とあるテレビ番組でのインタビューで、だ。

『週刊新潮』を立ち上げ、『新潮45+』を創刊し、そして『フォーカス』の誕生にも大きな役割を果たしたと言われる人物だが、もともと顔写真などがほとんど出ない、その意味でも伝説的な編集者。一昨年だか『AERA』の「現代の肖像」で写真は出ていたけれども、動く映像というのはまた意味が違う。

お迎えじみがあちこちに出た、けれども絶対にタダモノではない、という雰囲気バリバリに漂わせたジイさんがそこに映っていた。大きな声ではっきりとものを言う。「キミ」という二人称がわけもなく似合う。あ、いや、その場で彼が実際に「キミ」と言っていたかどうかは留保しておく。でも、とにかくそういう印象、なのだ。

テロップを見て、それが斉藤十一だということを知り、へえええ、と思った。で、次の瞬間、悪い、爆笑してしまった。

だって、『フォーカス』創刊時の話をしていて、社内にも賛否両論渦巻く状況で、「ボクはね、キミたち、人殺しの顔を見たいとは思わないのかね、と言ったんだ」(大意)って胸張って威張ってるんだもん。こりゃもう、ただ笑うしかない。

手もとにビデオでも撮ってあれば一語一句正確に紹介できるのだろうけど、でも、印象としてはほんとにこの部分だけが強烈に残っていて、その強烈さに免じてここはその印象に乗っかって話を進めさせていただきたい。開き直って言えば、そういう正確さはその場の印象を伝えようとする時にあまり意味がないとさえ思う。

それは何もその発言が強烈だった、ということでは、おそらくない。「わがまま」であり「天の邪鬼」であり、そしてその分めいっぱい「自由」でもあるような、そんな生身のジイさまが身体ごと言い放つ、そういう発言だったからこその強烈さ、だったはずなのだ。

それを世代にだけ還元してしまっていいものかどうか、正直、まだ判断がつかないでいる。功成り名を遂げたわがままジイさん、のありがちな身振り、といったところに切り縮めて解釈してしまうことはできる。だが、それでほんとにいいのか。

雑誌の「自由」、そういうメディアの体現する「まっとうさ」、良くも悪くも特権的な立ち位置に居直りながら実現しようとさせる何らかの「正義」――うまくは言えないのだけれども、何かそういう暗黙の共通理解が明らかにあった時代を間違いなく生きた、そんな生身のたたずまいってやつに、あたしゃどうも感応してしまったらしい、のだ。育ちの善し悪しで言えば絶対に育ちのいい、その恵まれた条件の中で体現できる限りの「自由」をあっけらかんと自分のものにしてゆく、そんな明朗さや闊達さ。

敢えてひとことで言うならそれは、「やんちゃ」、だったのだと思う。そんな「やんちゃ」を、当時まだ、イデオロギーが活字メディアの磐石の重みによって個人の内面とがっちりからんでいた状況の中、すでに十分硬直していた「報道」の場に持ち込んで何かを変えようとし、風通しをよくしようとしたのが、今は忘れられかけている『フォーカス』の初志だったのだ、とあたしは思っている。

人間は誰でもひと皮むけば、金と女と名誉心が大好きな俗物。僕も狂的な俗物です。実際にはダメだけど、今でも女は大好きだ。食い意地もきたない。『週刊新潮』ではそれをやりたかったし、今でもやりたい。

――『AERA』「現代の肖像」での斉藤十一の発言

俗物バンザイ。世の中どうせそんなもんじゃないか――そう開き直り、やんちゃな天の邪鬼に徹することが同時に「自由」と同義にもなり得た、そんな幸せな状況が確かにあった。「報道」という価値もそんな状況でこそまた何ものかであり得たはずなのだが、しかし、その後の情報環境の激変は、そういう闊達な「自由」をなしくずしに色褪せたものにしてゆき、『フォーカス』もまた「写真週刊誌」という大文字に埋没していった。

「新潮社の天皇」とまで言われた、その斉藤十一が逝去したのは去年の暮れも押し詰まった二十八日。享年八十六歳。今回の『フォーカス』休刊も、この時点ですでに約束されていたことのような気がする。

しかし、フォーカス的報道が定着してゆくなかで大部数を維持するのは難しく、加えて、いわゆる「フライデー事件」(昭和61年)によって写真誌のイメージが急速に悪化し、読者を、とくに女性読者の支持を失うことになりました。事件後、部数は90万部から53万部へ激減しております。さらに部数は、50万、40万と減り続け、平成4年を境にフォーカスは毎年赤字を出すにいたります。私どもは、これまで、安定した部数でフォーカスの発行を継続できるようさまざまに努力をしてまいりました。リニューアルも試み、人員を補強し、カメラマンを教育し、いろいろなことを試みましたが、収益回復の見込みがほとんどないと判断し、ここに休刊を決定した次第です。

フォーカスの幕は閉じますが、日本の報道においてフォーカスが残した足跡は高く評価すべきだと自負しております。フォーカスが果たしました社会的役割はいろいろな方面できっと実現されてゆくと思っております。創造したものはいつか壊れます。面白い時代がつくった面白い写真雑誌として、フォーカスはその命を終えました。

長い間のご愛読ありがとうございました。

――前出「フォーカス休刊のお知らせ」より