●

90年代半ばくらいからあからさまに世に跳梁跋扈するようになったわがニッポンのバカオンナの総元締めというのが、あたしの見立てたところ、ひとまずふたりおります。

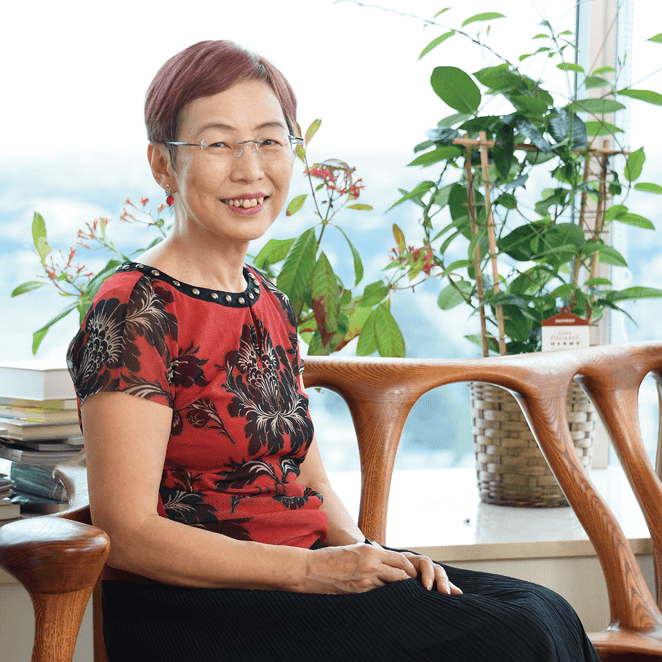

上野千鶴子の方は、言うまでもない「フェミニズム」教の伝道師にして「社会学者」。80年代から90年代にかけて、「ポストモダン」の勘違いの嵐吹き荒れるメディアの舞台を暴れ回り、一時は時代の寵児、このテの物件の使い回され方としては少し前まで定番だった、よろず社会現象についての臆面なきコメント屋、頼めばたいがいのことにもっともらしいことを言ってくれる便利な評論家として、当時まだご威光のあった『朝日新聞』以下の大手新聞、『朝日ジャーナル』以下のインテリ御用達な雑誌などを中心に、かなり重宝がられていた時期もありました。そこらの地方自治体に「女性〇〇センター」てなあやしげな看板のハコモノや施設がいつの間にやらボコボコこさえられたのも、なんのことない市会議員クラスにただ「オンナ」である、というだけがウリのヘンな物件がうかうか当選しちまうようになったのも、そういう雰囲気づくりをしていったおそらく最大の元凶というのは、この御仁であります。

かつてアメリカはシカゴ大学のご留学からご帰還あそばされた頃、あたしゃ山口昌男の研究会の末席を汚していたもんで、この上野センセの帰朝間もないイケイケ時代をじかに目の当たりにしております。なんだか明治初期、ジョルジュ・ビゴーの描いたニッポン人か、はたまた敗戦直後の「トウキョウジョー」みたいなアジアン丸出しな貧相なツラの、紫のベレーなんかかぶった小柄なオバちゃんが都電の駅から、そのころ西ヶ原にあった東京外大に向かってツンツン歩いてく。なんだこの鼻っ柱の強そうで派手なオバちゃん、と思ってたら、それが上野千鶴子でありました。

その後、京都の短大にもぐりこみ、地元京阪神界隈の自治体をていねいにまわって講演や勉強会といった小さな集まりにマメに顔を出しては、文字通りのシンパをあちこちにこさえていったそのやり口は、60年代学生運動以来な「運動」のまさに王道。それに呼応した「オンナ」たちの中にその後行政の中枢に入り込み、はたまたメディアの生産点でポストを占めた手合いが何人も出てきて、おおむねそれらをターミナルにしながらニッポンの「フェミニズム」というのは輪郭確かな主義主張=「イズム」を超えたまさに気分に等しい「風味」と化して、空気感染してゆくようになったのであります。

さすがに最近は衣食立って礼節を知る、なのか、ただのバカじゃない分風向き読むのか、表立っての活動はしなくなっていますが、しかし、腐っても東大教授サマというご威光をカサに、ちょうど一時期までの鶴見俊輔のような隠然たる勢力を保っているのはココロある出版界隈、メディア稼業の現場に関わる向きならば思い当たるフシが多々あるでしょう。彼女のもの言いの正当性を背骨で支えていた「戦後民主主義」的な枠組みが棚落ちしてゆくのと反比例して、よろずもの言い屋としての身振りも縮小せざるを得なくなっていったようですが、それでも、雀百まで何とやら、彼女と彼女のもの言いに何かをうっかり解き放たれてしまった者たち(実はオンナだけでもない、というあたりが実は重要なのですが)の「心の習慣」は、ことこのご時世に至ってもそうそう変わるものでもないようです。

留学願望と選民意識でいっぱいにふくらんだ野心的な教室の優等生、いまどき「社会派」モードに発情して「弱者」擁護に走り回る新聞記者、「オンナの視線」を振りかざしたもの言いで、仕事ができる、と勘違いされたままの編集者、アナウンサーでなくキャスターなのよ、という肥大した自意識のありようを隠しもせず、またその知恵もない局アナ……ここ20年あまりの間に、自ら選んだか否かに関わらず、この社会の中に放流されていったオンナたちの中の、これは皮肉でなくそこらのオトコたちよりは優秀であろう部分に特に色濃くとりついているこの「心の習慣」は、知らぬ間にメディアの舞台や行政サービスの現場のあるデフォルトになってしまい、未だ寛解すらしていません。女性記者名義で書かれる新聞記事や『AERA』の誌面、ニュース番組の女性キャスターたちのコメントのありようなどを、虚心坦懐にご覧あれ。フェミ風味とは、そのように学校から発するある「正義」のモードなのであり、それら学校に準じた空間を泳いでゆく時には最も効率的なもの言いや身振りを選択できるフォーミュラになっています。。

嘘じゃない。大学のセンセでも編集者でも、はたまた地方公務員でも作家でも外資系OLでもなんでもいい、いま、いっぱしに「フェミニズム」風味の能書き身につけて、どうかするとそれがウリにさえなってる(と思ってる)稼業の連中に、かつてどのように上野千鶴子を読み、またどのように上野千鶴子を仰ぎ見ていたか、ためしに片っ端からインタヴューしてまわったらいい。やっこさんとその仕事がどのように語られて、読まれてきたのか、というのをまず素朴に歴史的事実として洗ってゆくことが、いつの間にやらここまでけったいな具合にふくれあがり、その本来はらんでいた可能性すら元も子もないようにしちまうくらいに歪曲されちまったニッポンのフェミニズムを内側から、いくらかでもまっとうな道に戻す手立ての重要なひとつだと思います。

●●

アタマの部分、能書きの水準での「フェミニズム」のプロモーターが上野だとしたら、それに対応するココロの部分、身近な世渡りといったところでのロールモデルみたいになっていたのが、実は林真理子、なんじゃないでしょうか。

刈り込んだもの言いにすれば、思想としての「フェミニズム」の体現者が上野で、身振りとしてのそれが林、という具合に割り振ってもいい。それらは、いずれ70年代末から80年代いっぱいにかけて、「オンナ」のそれまでの呪縛がみるみるうちにほどけてゆく、その中に共に同時代の気分を象徴するキャラとして立ち上がってゆきました。

あまたはびこるフェミ風味世渡り系の中では、フェミ風味をかなり小ずるく……あ、いや、賢くおのれのキャラの織り込んでいるご利益か、おそらくこのところメディア界隈じゃいちばん立ち位置が絶妙で、敵か味方かわからないあたりで『朝日新聞』から『噂の真相』『ダヴィンチ』からマガジンハウス系メディアに至るまで見境なしに制覇、案外隠然たる勢力を持つに至ったらしい斉藤美奈子は、「思想運動としてのリブの特徴は、①女性のセクシュアリティを問題にしたこと、②個人の解放(私らしく生きたい)にこだわったこと、の二つが大きかった」と指摘した上で、「それがもっと希釈され大衆化して広がった」ところに80年代の「女の時代」「女の自立」ブームがあった、と申しております。

「林真理子という名の女性が颯爽とメディアに登場したのは、ちょうどそんな時期でした。女性誌の「自立バブル」(そういえばこれを「クロワッサン症候群」と名づけた人もいました)のなかから巣立った唯一にして最大のスター、それが林真理子だったといってもいいでしょう。」

――「林真理子 シンデレラガールの憂鬱」

まあ、正しいですな。正しいんだけれども、しかしただそれだけ、でもある。

実はこのあたしも数年前、『いまどきのブンガク』という企画をやった時、林真理子について少し考えてみたことがあります。そこであたしゃ、林真理子ブンガクをひとこと、「オンナにとってのポルノ」と定義したのでありますが、それはオンナにとってはっきりと表立ってコトバにされてこなかった「出世欲、名声欲、物欲、ついでに性欲」「どんな人間でも普通は隠しておくはずのうしろ暗い部分」――林真理子自身のもの言いに従えば「ねたみ、そねみ、ひがみ」(刈り込み過ぎだけど、大枠は間違ってないなあ)――をうっかりとさらけ出してしまい、そしてまたそれが「あ、これってありなんだ」という解放感を不特定多数の同時代のオンナたちに与えてしまった、その効果について語ったつもりであります。

「それは、じきに山田詠美を引きずり出し、内田春菊をことさらに光り輝かせ、別線では清水ちなみを押し上げ、横森理香だの山田美保子だのといった有象無象までも「作家」予備軍として、バブル以降の編集者の地図のうちにストックさせておくことを可能にした。そして、椎名桜子をでっち上げ、山田邦子に小説を書かせ、柳美里を野放しにし、いまや林葉直子までも「作家」に仕立てようとする外道の所業の数々もまた、この林真理子によって開かれた地獄の扉に連なっていた。これだけ言ってまだピンと来ないパカは、もういい、即座に死ね。」

――「八〇年代初頭、マリコが開いた“地獄の扉”の顛末」

われながらバカみたいに明快で泣けてきます。でも、これに対して美奈子のやつ、こんな文句を言ってたんだけど。

「〈出世欲、名声欲、物欲、ついでに性欲すべて丸出し〉とは、長い間、男の属性であり、男にだけ特権的に許されてきた特質です。しかも彼らはそれを特に〈どんな人間でも普通は隠しておくはずのうしろ暗い部分〉とすら考えていなかった。したがってここは「女なら普通は隠しておくはずのうしろ暗い部分」といいなおすべきなのです。」

べきなのです、って言われてもなあ。なんかセンセに叱られたアタマの悪い厨房みてえじゃないのよ、あたしゃ。

オトコ対オンナ、という図式で「構造」を指摘してそれで勝利宣言していっちょあがり、ってのはフェミ風味の悪い症状でありまして、資本主義が悪い、階級がよくない、って言うだけで何かアタマがよくなったように勘違いしていたかつてのマルクス主義と同じこと。指摘して高みに立とうとするだけでそこから先、って個別具体の対処への配慮が往々にして欠落してくる。美奈子でさえもたまにこれをやるんだから、ことほどさようにこの「フェミ風味」モンダイの根は深いのであります。

「構造」の内側でこれまで社会的存在であることを強いられてきたオトコだからこそ、ただ欲望丸出しってだけじゃ世渡りできるわきゃないんで、それをさまざまに装う手練手管だって約束ごとだってイヤでも発達せざるを得ない。「政治」ってのはひとまずそういうことだったはずだし、そのいやらしさももちろん当たり前にあるんだけど、でもその一方で、そういう「オトコ社会」の「政治」との関係性で「オンナ」の「ホンネ」ってやつもまた光り輝いてきたところだってあるってもんです。それにオトコだってあなた、そんな林真理子みたいなおのが俗物性にただ開き直っただけの手合いは、カタギの世間じゃまずうとまれるのが普通でしょうに。何よりあんただって、林真理子の本質は単なるイナカモンの成り上がりでオヤジと一緒なんだ、だからオトコたちに疎まれたんだ、って正しく認識してたじゃないの。

●●●

デビュー当時、時代の風向きに乗ったとは言え、およそキワモノに近かった欲望全開、ホンネ丸出しな雑文系エッセイから、まわりの助言もあったのか、本腰入れてブンガクの世間に認められようと七転八倒、何とか直木賞作家の看板も獲得したあたりから、あまり鋭敏とも思えないアタマで懸命にベンキョウして伝記小説などにアタマ突っ込もうとしたのもイナカモンゆえだったのかも知れませんが、ひとまず九〇年代このかた、林真理子は「作家」としてのランクアップを果たしはしました。

「十年書いてきてやっと得た評価。それは彼女が「男社会の住人」として認知された瞬間だったといえましょう。そうです。女のスゴロク=階級移動は、コピーライターから作家になっただけでは完結しません。ゴールは、一人前の女流作家として「男社会のなかでの椅子」を確保すること、なんですね。じじつ彼女は、有吉佐和子や宮尾登美子のような「女流作家」を意識した発言をするようになりますが、皮肉にも、ちょうどそのころから『ルンルン』当時の真理子ファン(もとっくに三十代になっていました)は急速に離れて言ったように思われます。」

結婚と直木賞、日常での安定と世間的な名声、そのどちらも手に入れた林真理子がかつて彼女を支持したフツーのオンナたちから「遠い人」「あっち側の人」になってしまったから、この時期以降、林真理子に対するオンナたちからのバッシングもまた激しくなっていった、と。フェミ風味のもの言い答案としてはほぼ満点かも知れませんが、悪いけどあたしゃこのまとめ方にそういい点はやれませんね。

「作家」としていっぱしの地位を獲得してから、にわかに皇室を賛美したり、日本舞踊に凝ってみたり、はたまたオペラだエステだ整形手術だ、とハイソでセレブな世界(よく知らんが)に精通しているアタシ、を演じることにどっぷり傾倒、もの言いまでもにわかに保守っぽくなってきたりして、そそっかしいのは「林真理子は右傾化している」なあんて言い出しそうな勢いだったわけですが、それに対してそれまでの読者、特にオンナの支持者たちが激しく嫌悪感を示すようになっていったのは、なにも彼女が「男社会のなかでの椅子」を確保したから、じゃない。確保した果てのその身振りがもう自分たちがロールモデルにしたくなるような代物じゃなくなっていたから、ってことの方が、きっとずっと大きいんじゃないでしょうか。

ブスでデブで、いっぱしの鋭敏さと美意識だけは持ち合わせていたイナカの冴えないオンナだった林真理子が、コピーライターになり、糸井重里に見出されてトントン拍子に世に出てゆくさまは、なるほど、80年代ギョーカイ伝説の中核に位置したきらびやかな物語ではありました。アタシのまわりにもきっとあんな「ラッキー」が転がっているかも知れない――身の程知らずにアイドルをめざしたり、臆面もなく芸能界を夢見たりできるくらいのフツーさ(鈍感さ、とも言う)にも恵まれていなかったムスメたちにとって、欲望全開でメディアを跋扈してゆく当時の林真理子は、その身振りこそが「アタシたちのスター誕生伝説」そのものでした。もうひとりの松田聖子だったと言ってもいい。そんな彼女が認められて居場所を獲得してゆくことは決していやなことではない。「男社会のなかでの椅子」を正当に要求し、そして最も切実に欲しがっていたのは、林真理子の背後にいたはずの無数の「うっかりと内面を持ってしまったおかげでアタシはフツーになれないと勝手に思い込んだ、多くはブスだったりデブだったり貧乳だったりアトピーで乾燥肌だったり、いずれそういうものさしでの「オンナ」としての評価はあまり芳しくないオンナたち」、だったはずです。

上野千鶴子や、上野に本気で帰依したフェミニストたちは、おおむねアタマのいい人たちでしたから、アタマのいい分おせっかいなのは世の常、もしかしたらこの「男社会」に対して「革命」を起こそうと、本気で思っていたのかも知れません。

けれども、ここは断言しますが、林真理子に共感したオンナたちのほとんどは、そんなもの求めていなかったはずです。

ひとりのニンゲンとして認めてもらうこと、それが仕事であれ日常であれ、社会的存在としても性的存在としても、できる限り広い範囲でおのれをきちんと受け止めてもらうこと――突き詰めればそれが「豊かさ」を実現してしまった以降、あたしたちが気づいてしまった新たな「シアワセ」の形でした。そしてそれは、オトコにとっても基本的に同じでした。

「ねたみ、そねみ、ひがみ」と林真理子は、かつて自分の「ホンネ」の部分を表現しました。それはまごうかたなく「大衆」そのものである自分自身についての告白でもあったはずです。とは言え、いま、「男社会のなかでの椅子」を確保したことに対する「ねたみ、そねみ、ひがみ」が、いまの林真理子に対する逆風の本質だと判断するのは、きっと大間違い。

「構造」としての「男社会」は変わりようがないし、「革命」はやってこない。その限りで彼女のデビュー以来の「ブスが偉そうに」的な視線も基本的には変わっていない。けれども、かつて彼女を支持していた部分の気分を微細に注視しようとした時に、そんな大枠の中に、たとえば「成功したのはわかるしそれはそれで別にいいんだけど、だったらあんまりみっともないザマさらすんじゃないわよ」といった、その身振りの質、キャラの制御の甘さに対する批評もまた、もはや確実に含まれていることを忘れてはいけないでしょう。それは、「男社会」を他者としてでなく、おのれのものとして生きざるを得なくなったオンナたちにようやく宿ってきたまっとうな対社会の批判力であり、誰もが「大衆」であらざるを得ない状況での信頼すべきニンゲンとは何か、についての、ある種のマニフェストでもある、とあたしは感じています。

「オンナ」はすでに「社会」に対する特権的他者などではありません。その程度にニッポンの「豊かさ」は、それまで「社会」の手ざわりに対してはらまれてきた距離感というものを、一律に同じ水準に引きずりおろすことに成功してきたようなのです。「オンナ」もまた、この高度情報化社会における唯一の主体である「大衆」に正しく織り込まれているのであり、その意味で、「オンナ」の視線や感性(それはニンゲンが性的存在である以上、「オトコ」の視線や感性、と同じように間違いなくあるとは思います)をことさらにオトコ対オンナ、という図式にだけ還元しようとすることは、いまの眼前の事実としての「大衆」の位相での「オンナ」の個別具体なありようを見誤ることにつながります。

それを避けるのが難しいことも、またよくわかる。「林真理子がリブの気分の継承者なら、上野千鶴子が継承したのはリブの言説です。林が「女の時代」に乗ったのだとすれば、上野には「女の時代」を読むことが求められた」と、上野&林の双頭体制で実現化されていった同時代の「空気」のありようを的確にとらえた斉藤美奈子にしても、これだもん。世渡り身振りとしての「フェミ風味」で当座をしのげても、しかし〈そこから先〉は確実にある。

林真理子の最近のみっともなさは、上野千鶴子ら「フェミニズム」伝道師たちのおかげで「男社会」の「構造」を指摘することはできたものの、〈そこから先〉のひな型をうまくこさえてこれなかったことを自覚するオンナたちにとってこそ、最もやりきれないもののはずです。バカオンナの総元締め二巨頭の翼の下から身をよじって抜け出そうとする営みは、同時にまた、あたしたちオトコにとっても切実なものでもある、とここはマジメに連帯の挨拶を送っておきましょう。

それにしても美奈子、林真理子語る時はまずブス、から入らないとダメじゃん……