◎個の幸福、と、共同体の承認

――話を同棲から恋愛、といったあたりに少し戻します。

それまで当たり前だったような、所属する共同体によって公認される「恋愛」から離脱した、ある種純化されたモデルとしての恋愛が具体的な形になったら、当時の「同棲」になった、って感じの理解でいいんですかね。

大枠じゃそんな感じだろうね。そういうのは、戦後の風潮と、結婚という両者の結びつきの担保がなくても自分たちはやっていけるんだ、という、言うならば「個」としての互いの結びつきを最優先させたスタイルだよね。そういう同棲というのももう世間に白い目で見られることもなくなった、誰もがやっていることだ、と既成事実化させ、しかも若干の反社会的なポーズもまだあったからそれがスパイスにもなって、その方が本来の人間性に合った形なんだ、という方向になっていった。もちろん、そんなわけはないんだけど、でも、当時はみんなそういう風に煽られて人生を誤っていったんだよな。

――「同棲」がどういう風に当時、語られていたのか、ということだけでも、すでに民俗学的な歴史の範疇ですねえ。もちろん「恋愛」まで広げて考えても言うまでもないんですけど。

でも、これは何も左翼や共産党に限らず、ほかのどのセクトでも生じる問題なんだよ。たとえば、党員になるということは組織に忠誠を誓うわけだから、恋愛相手についても同じで、そして当時の共産党の場合、それは結婚を意味するんだけど、その相手は党の公認がなければならなかったんだから。

実際、明確に何かある目的を遂行するための組織(警察や自衛隊など)の中では、内輪での結婚が多いよね。それは当然で、たとえば警察官の相手として、ヤクザの情婦や左翼系の学生運動崩れの女性が来ては、職務上の機密を守る上で差し障りになるわけだよ。そんな女性に、将来署長や長官になる幹部候補生をたらしこまれてはまずい。それは、教員の世界にもそういうところがあるよね。

歴史的に言えば、そういうホモ・ソーシャルという世界があった、ってことだよ。つまり、それらは社会の執行者である男の集団であった、と。軍隊、共産党、労働組合など、どこも基本構造は同じで、そこに女が介入する余地はなかった。女は男にとっては身の回りの世話をしてくれれば十分で、それ以外の役割はなかったんだ。ところが社会が変わり、男と女のカップルが社会の単位になることで何かが開ける、という考え方がでてきたわけだ、で、そういう考え方に対しては、吉本隆明が思想的に大きな基盤を与えたんだ。

そう。吉本は、個人における思想としての文学なり芸術なりを「自己幻想」、男女や家族の間における幻想を「対幻想」と名付け、そこに本来の意味での「国家幻想」(共同幻想)を加えて、三つのレベルに分けた。そして「君たちは、国家は幻想にすぎないということを知っているか」と、読者に問いかけたわけだ。

でも、そんなことは、何も吉本に教えられるまでもないわけでさ。「国家は共同幻想として成立しているから、懐疑の目を向けなければならない」といったことは、程度の差こそあれ、マルクスなど多くの本にすでに書いてある。たとえば、国家信者の森鴎外でさえ、『かのように(小説)』で、国家成り立ちの神話を現実であるかのように扱わなければ歴史学は国体と矛盾してしまう、と言っているわけで、ここで鴎外は「国家は、実体ではなく共同幻想の上に成り立っている」と言っているに等しい。別に吉本が偉かったわけでもないんだよ。

実は問題は、二番目の「対幻想」という概念にある。家族、つまり男と女のペアに関わってくる部分だ。

世間では当時、吉本の「国家は共同幻想にすぎない」という社会的な部分を評価していたんだ。ところが、学生はそうはとらなかった。じゃあ、学生は『共同幻想論』をどう読んだか。二番目の「対幻想」に力点を置いて、実はこれにイカレたんだよ。つまり、わかりやすく言えば、当時、党派の運動をしている学生に吉本は、「おれは、対幻想に密着して生きているんだ」という、恋愛の言い訳を与えたわけだ。セックスしようが同棲しようが、おれにとってはこれが重要なのだ、という論理だったから、それに後押しされたように学生の間で急速に同棲が流行り出した。当時、男女の恋愛、交際、結婚の形態が急速に変わり出したのには、案外そういう要素も絡んでいるんだよ。

――う~ん、目からウロコというか、前々からうすうす感じていた違和感が、呉智英さんにここではっきり正当化されたような気が(笑)。

これは最近、本人も言っていたけど、要するに、あの本『共同幻想論』はそんなにご大層に読むもんじゃない、ってことだよ。対幻想とは言っても、こういう概念は昔からあったもんだしね。それこそ忠臣蔵の時だってあった。仇討ちに行かなきゃいけない、だけど行けない。女や家族のことを考えて、葛藤した人は幾らでもいたしさ。

――歌舞伎の仮名手本忠臣蔵だと、早野勘平ですね。お軽とデートしててお家の一大事に間に合わなくて、腹を切ろうとしたけど止められて、で、そのまま駆け落ちしちゃったという。

若者が、社会的なキーワードで自分の行動を律するという面は、いつの時代にもあるんだよ。当時なら風潮としての「反体制」であり、一方では「アメリカ」「ヒッピー文化」が生活の中に入ってきていた。同時に地域共同体がすごい勢いで崩壊し、日本全体が一つの「公」の世界になっていく。その「公」と対立するものとしての「個」があり、「個」である学生が、好きな女を求める方法も変わってきて、そこに、彼を支えるキーワードとして吉本隆明の「対幻想」が現れた。付け加えれば、ここにはアメリカ型の「ラブ・アンド・ピース」に繋がる発想もあった。まあ、そういう同時代の複合的な要因の中で、当時の学生は、同棲をしたり、性の自由、フリーセックスへと移っていったってことだと思うよ。

◎婚前交渉、是か非か論争

――当時、呉智英さんの学生時代の恋愛観、異性観って、どんな感じだったんですか?

私が大学に入った頃は、まだ、女は処女じゃないと結婚しにくかったな。当時、若者の間、若者雑誌で議論されていたのは「セックスはしていいかどうか」という大問題だったんだ。で、ここで言うセックスとは、婚前交渉(売春はともかくとして)のことだよ。

――「婚前交渉、是か非か」ですか。今となってはもう、古色蒼然ですよねえ。セックスそのものに対しても、よくないこと、って感じがまだあったわけですか?

いや、セックスそのものが悪である、という考えはさすがにもうそれほどなかったけど、ただ、それが婚前でいいのかどうか、是か非か、ということだったんだな。その場合も、実は「愛する人ならいいのか」、というのが問題になってくるわけだ。ということは、恋愛するとはどういうことか、といえば、その相手と結婚することだ、になる。だったら、そんな結婚式を境に性的な交渉が許可されるのでなくて、もっと前でもいいんじゃない? ということになった。まあ、今考えりゃ、単なるセックス前倒し論なんだけどね(苦笑)

――セックスしたい、する、ということを正当化するのにも、それだけいろいろと手続きが必要だった、と。

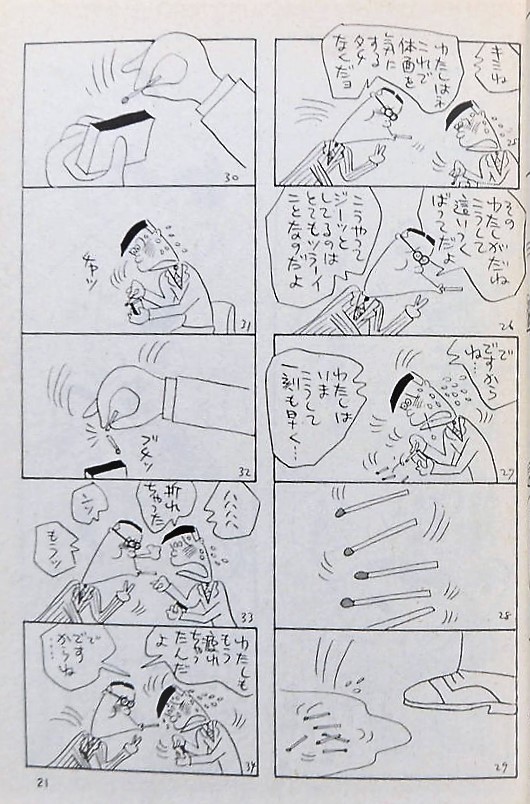

たとえば、今もはっきり覚えているんだけど、天才・東海林さだおのマンガで、若い男の教師が女子高に赴任し、女子高生にからかわれる。ホームルームのテーマをどうしようか、と言うと、女の子に「婚前交渉、是か非か、やりましょう」と言われる。すると、その先生は頭が混乱してワーっとなる、という話なんだけどさ。

――あああ、なんか絵ヅラまでそのまま思い浮かびます(笑)。東海林さんのキャラだと、とにかくまわりに汗飛び散らせて「ワーッ」と叫びながら錯乱してるんですよね、きっと。

そうそう。でも、それくらい「婚前交渉」が若者たちの間で議論された時代だったってことだよ。もっとも、それはさっきも言ったように、基本的にセックスを前倒しにしていいか、というレベルの話であって、相手は誰でもいい、というフリーセックスは、当時まだ考えられないことだったな。

それから数年後に団塊世代が結婚適齢期にさしかかって、ならば相手をどうするか、と悩んで、対幻想がどうしたの、同棲がどうしたの、と苦悩し、すったもんだを経てようやく結婚し始めて、そこに出てきたのがニューファミリーだった。ちょうど、石油ショックの少し後くらいで、具体的には一九七二、三年。団塊の世代は二十五、六歳。つまり、結局女性の方も、親兄弟に対する適齢期二十五歳という意識の壁があったってことなんだと思うね。

それは基本的に子供が産めるかどうかということで、出産からの逆算になる。当時は二十八歳頃になるとすでに高齢出産の域だったんだよ。今では四十過ぎても子供が産めるし、それ自体抵抗が少なくなってる。でも、当時は、シャンソン歌手の戸川昌子が四十二歳で産んで大騒ぎになったんだよ。でも、時は下り、林真理子が四十四歳で子どもを産む。そんな具合に後ろ倒しに相当ゆるまってきている。そこでは単純に医学という科学技術の進歩が、人間のライフスタイルを規定していることになるんだけどね。なんだ産めるんだ、だったら別に適齢期なんて関係ないよね、というわけだ。

――いわゆる「未婚の母」ってのは、まだそんなにいなかったんでしょうからね。いたとしても、少なくとも日陰者だったわけで。

おおっぴらには語られない存在ではあったよね。ただ、少数だけど、六○年代の終わり頃から、ボツボツ出始めてはいた。それまで私たちの子供時分、学生時代まではそんなのは全部「私生児」と呼ばれてたんだ。さらに母親の時代だともっと違う言葉で呼んでたと思う。とにかく、昔は奉公にいった先でご主人か奉公人同士かはともかく、一人で出ていったのに二人になって帰ってきた、ってのがよくあったって言うし、恋愛して結婚して子どもを産むというのとはまた違う。それこそ、女中がお手付きになった、って世界だ。

――民俗学方面だと、赤松啓介翁の世界ですね。翁の「研究」は、明治から大正にかけての町場の商家が舞台ですが、それこそ近世を引きずった「近代」初期の都市常民たちの性生活、ってやつで。

要するにそういうのは婚外子、ってことだけどさ。最初の頃は芸能人とか、いわゆるカタギでない人に多かったけど、でもそのうち、経済的に一人でも子供を育てられる女性が出てきた。最近じゃ歌人の俵万智なんか、一種のタレント活動をしながら子供を育てることが経済的にもできているしね。女にも稼ぐ余地がでてきて、こぶ付きでも生きていけるようになったんだよ。そういう女が実体として数が増え、また、それ以上にそんな境遇を自らカミングアウトしても世間的に問題がなくなった。食える以上誰にも文句はいわせない、ってことだよ。むしろ普通の主婦たちから、うちよりいい暮しをしている、と羨ましがられるケースすらあるわけでさ。

昔、子供の頃だから戦後数年目のことだけど、たまたま近所の保育園に通っていて、多分そこは県立か市立の施設で、裏に母子寮があった。隣には大きなクリーニング屋があって、母親たちはそこで仕事をし、子供たちは寮と保育園を行き来していたんだよ。当時はこっちは五、六歳でよくわからなかったけど、一種の授産所のようなものだね。そこでクリーニングの仕事を与えられて、子育てをしていたんだろう。推測だけど、おそらく戦争未亡人だったんじゃないかな。当時はまだ時代的に相当数いたはずだしね。