●

具体的なブツとしての「本」、という話になっていたので、そのあたりからもう少し。

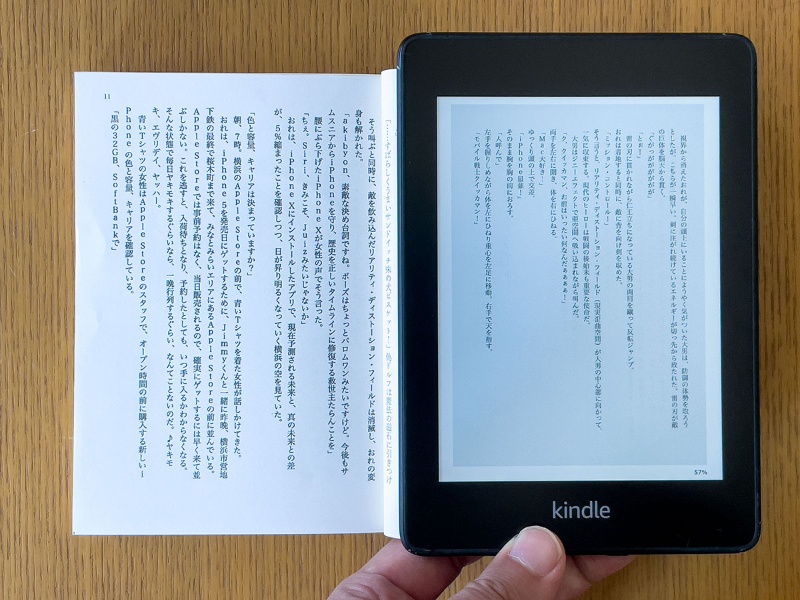

昨今、「本」もまた、これまでとはまたひとつ異なる形のブツになっています。いまどき流行りのもの言いで言えば「転生」でしょうか。そう、あの電子書籍というのが、すでにそれなりに市場を獲得していて、スマホやタブレットその他、小さなモバイル端末のモニター画面に青白く写し出される文字列を見ながら「読む」という新たな「読書」習慣も、だいぶ世の中に広まってきているようです。

ようです、などとどこか他人事なのは、申し訳ない、自分どうしてもこの電子書籍というのになじめないまま、未だに距離を置いてしまっていまして、というのも、あのモニター画面の文字列というやつが、紙媒体の書籍としての「本」の紙面、版ヅラに印刷された文字列と「同じもの」とはどうしても思い切れない何ものかが、おのれの意識や感覚の裡に鈍く、でも間違いなく底堅くわだかまっているかららしい。

持ち運びに便利だよ、と言われる。なるほどそうでしょう。外出する時に本を何冊か、手持ちのバッグなり合切袋なりに放り込んでから出かける、おそらく半世紀近く昔に学生という名の書生渡世をやっていた頃からのやくたいもない習い性からすれば、それらが全部なくなって身軽になれるのはわかるし、昨今足腰弱って腕も肩も凝り固まって、あちこち可動域が著しく狭まっている60代半ばの身にとっては、よちよち抱えて歩く荷物が少しでも減って軽くなるのは、確かにありがたい。

寝っ転がってでも読めるし、とも。そう言われてみれば、以前ケータイ小説が流行っていた頃、思えばそれももうラノベ以前、しかもスマホもまだ出現していないガラケー時代の情報環境での話になるけれども、若い衆女子学生が、どうしてケータイ小説にハマるのか、という説明をしてくれた。曰く、だって寝る前にでもベッドにひっくりかえって、電気消して暗くしたって読めるんだもん。ゴロ寝しながら本を読む、という、昔なら行儀悪いと叱られた癖も自分にはあるゆえ、そういう利点も言われれば、まあ、わかる。

いやいや、そんなことよりも、そもそも本の置き場所が必要なくなりますよ、と力説してくる向きもある。いわばすぐにできる断捨離ですよ、ほら、いつまでも紙の本をそこら中に並べたり積み上げたり、そんなの自分がくたばったあと、一体誰が後始末するんですか、とすっぴんの善意むき出しに説得してくる。そういう御仁はなぜか、少し前まで「自炊」まで熱く勧めてくるのがかなりの確率でお約束だった。手もとの本をバラバラにして、ページごとのスキャナーにかけて電子書籍化する、あの作業。あれが「自炊」と名づけられていったセンスには当時、密かにうなったものでしたが、そのために必要な電子機器などもあれこれ工夫されて売り出され、いわゆる巷の読書人界隈で一時期盛り上がったように見えたものの、その後あまり聞かなくなったような印象なのは、やはり作業として手間がかかって面倒らしいのと、個人の本好き、読書趣味の間尺でそこまでやり通すこと自体が、そもそも無理な話だったような気もします。オークションなどでたまにそういう「自炊」後の、すでに「本」としての形を失ったバラバラの紙片の束が「古本」カテゴリーで一緒くたに売りに出されているのを見かけたりしますが、形を保った「本」に比べて売れているようにも見えず、何より、自分の感覚としては、言い方は良くないですが屠場で解体された枝肉を見せられているようで、どうにも無惨で未だに正視できません。

いずれにせよ、これまで無慮厖大に蓄積されてきた紙媒体の、ひとまず「本」をどのようにデジタル化してゆくか、というのは社会的な規模で、それこそ政策や予算の確かな裏付けを伴って粛々と進められるべき大事業でしょう。実際、かの国立国会図書館などは、それなりの予算と人員とをかけて本腰入れてその「自炊」にあたるデジタル化を組織として手がけていて、すでに「国立国会図書館デジタルコレクション」として縷々公開され始めている。自分なども必要に応じてありがたく利用させていただいていて、これは素朴に素晴らしい事業だと思っていますが、ただ、それでもなお、なのです。

パソコンのモニターに写し出される紙面――これはいわゆる電子書籍とは少し違って、収蔵されているブツとしての「本」の紙面を画像としてスキャンしたものがそのまま映し出されて、「ページをめくる」感覚もクリックで活かしながら、見開きごとに眺めてゆくことができる。そのように実際の「本」により近い、単なる文字列の「情報」としてでない形でデジタイズされているにも関わらず、やはり何というか、なんか違う、というわだかまりは残ってしまう。これは一体何なのか。

たとえば、少し前までなら、大学図書館にも公共図書館にも収蔵が確認できず、古本市場で自前で探すしかなかったような、だから仮に市場に出てきたところで法外な値段もついていていつも切歯扼腕していたような本も、たまにデジタル化されてこのコレクションにすでにあったりする。いやもう欣喜雀躍、ありがてえ、と拝みながらその紙面を開いてみるのですが、はて、どういうわけか、紙媒体のブツとしての「本」を、その現物を眼前に置いて「読む」ようには読めない。何度も繰り返しめくってみても、自分の感覚としては「眺める」になってしまって、そこから先に踏み込んでゆけない――うまく言えませんが、どうもそういう感覚にとどまってしまうのであります。

おまえの個人的事情だ、老害化ゆえの偏屈だ、と言われれば、一言もない。事実、知り合いの同世代でも、このデジタルコレクションを縦横に活用、新たな角度からいい視点のお題を発見する人もいたりする。話を聞いてみると、どうもそういう人は自分のように「眺める」と「読む」の間の偏屈な違和感など、あまり感じないですんでいるか、あるいは、初手からすんなり乗り越えられる人のようではあります。だから、デジタル化された書籍の、ブツとしての「本」がずらりと書棚に並ぶような光景とはまた違う、自分などからすればまさにデジタル空間的としか言いようのない、およそ三次元的な現実依拠のわれわれが日常あたりまえに行っている空間認識自体が効かないようなとりとめない仮想的横並びを、ただ「情報」として、まさに「コンテンツ」としてだけ「処理」することができる、そういう能力の持ち主。これはもう、いまさらどうしようもない違いであり、自分ごととして考えてみても、この何ものかよくわからない違和感というのをこの先、こういう環境に自ら慣れることで克服できそうな気は、どうにもしないのであります。

●●

ふと、思い起こしたのは、あれはアマゾンの物流倉庫でしたか、何かで見たことがある、あのルンバをひとまわり大きくして精緻にしたような物流ロボットが縦横に走り廻って注文された「もの」を探してまわる、その広大な倉庫の風景。

そこで働く人たちは、そのロボットが手もとに集めてくれた荷物を適切に処理し、出荷配送の過程へとつないでゆく。確かに手作業の部分は残っているけれども、でも、その場の空間自体はそれらロボットの最も動きやすいように設計され、荷物もまたそれを基準にきれいに配列されていて、なるほど見た目は旧来の物流倉庫と同じように整然としていますが、しかしその整然の背後にある論理のたてつけは、その場で働く人の生身の眼で見て理解する/できるような「分類」「配列」になっているわけではないらしい。

扱われる荷物は、定型化されたコンテナや、その倉庫空間の柱やフレームなど、空間のあちこちに配置されたタグによって管理され、そこに収められている「情報」をロボットが読み取り、適切な場所へと運ぶ仕組み。それらをステーションと呼ばれるポイントで待って受け取り、作業する人たちの手にも同じようにタグがつけられ、それらもまた全部一律のシステムによって機械的に集中管理されている、といった説明になっていました。先に触れた電子書籍とその集積によってつくられたコレクションやアーカイヴに、自分が抜き難く感じた何ものか、というのは、おそらくこのアマゾンの物流倉庫の光景から感じたものと通底していたように思えます。

つまり、生身のこちらの眼や感覚を介して認識し、把握できない空間であり、ブツの現前であること。それこそフーコー的な意味での「一望監視」が、生身の身体を前提にせず、それとは全く別の何か見知らぬシステムによってどこかでなされていて、それに添った空間構成と商品配列によってできあがった眼前の物理的現実。紙媒体の「本」を集積し、分類し、配列する仕組みとしてのあのNDC(日本十進分類法)でもなければ、はたまた、大学の研究室や自宅の書棚のように、ただおのれの仕事にだけ便利なように好き勝手に設定した道楽なものさしでもなく、こちらからは全く得体の知れないよそごとの基準によって分類、配列されているらしい、それでいて同じような整然、見てくれの制御感みたいなものは明らかに察知できる空間――間違いなく素晴らしく、ありがたいはずのあの「国会図書館デジタルコレクション」でさえも、いや、そういう規模で明確に実現されたアーカイヴだからこそ、かもしれません、いずれ図書館以下、これまでの紙媒体としての「本」ベースの集積、分類、配列の物理的空間に対する生身の身体感覚とはどこか明らかに違う感覚が、その手もとでのクリックひとつ、ちょっとしたマウス操作の加減だけで「操作」できる「便利」の、これはこれで否応なく実感せざるを得ない利便性の〈リアル〉と共に、眼前のモニター越しに拡がっているらしい「情報」化され、それによって「コンテンツ」として「本」を越えた、そしてその他の物理的媒体の中身ともきれいに地続きな同じ約束ごとに従ってデジタルデータへと転生されたものたちの、一点透視の効かない冷徹で静かな気配がうそうそとこちら側へ放射してくる、そんな〈リアル〉との併せ技。

自分ごととして、おのれの生身を介して認識し、把握する拡がりを背景、文脈として前提にしつつ、そこから何らかの必要に応じて物理的な紙媒体である一冊の「本」を手もとに持ってきて、それを手指でめくりながら、紙の上の文字列を眼で追いながら「読む」という過程は、それらデジタイズされた「情報」としての「本」(の中身、ないしはそのありようの一部だけ)の集積から「便利」に、そして効率的に必要な部分だけ自在に召喚し、モニター上に映し出されたそれを「眺める」こととは、大枠としてよく似ているのだとしても、ひとりの人間、一個の生身の手作業的な速度や効率によって良くも悪くも枠のはめられた中での「読む」とは最終的に同じにはならない。敢えて言えば、そう「なれない」ことに、おそらく何か性急にないがしろにしてはならない何ものか、もまた、未だあるのでしょう。

もとは「本」であったものから「転生」した、あるいはさせられたいまどきのデジタル化されたデータとしての「情報」の集積から、効率的かつ合理的に検索し、抽出された素材をもとに帰納、還元された昨今の新しい仕事たちに接するたびに、何か自分のこれまで知らなかった違う視界の場所に一気に引きずり出されたような衝撃と戸惑いを最初感じると共に、じきに何かもの足りなさ、どうにも薄味な平板さみたいなものも抜き難く去来してくるのは、そのような意味での「眺める」と「読む」の違い、生身を介した手作業的な限界の裡に宿らざるを得なかったある種の濃密でめんどくさい、今となってはもう時代遅れで鈍重でしかないかもしれない主体の気配の欠落、なのかもしれません。

●●●

思えば、大学に学生として籍を置いていたのも、いまからもう半世紀近く昔のことになってしまいました。同じ「大学」という語彙でものを言ったところで、その向こう側にある実態について、いまどきの眼前の若い衆世代にとってのそれとは、すでにはるかかけ離れたものになってしまっていることは、大学で教えている間にも、いくらでも思い知る機会に遭遇したものです。

本を読む、ということを好き放題やっていい季節だったことは間違いない。いや、本だけでもない、映画であれ芝居であれ、朝起きて、さて、今日は何をして過ごそうか、と思案しながら、ぶらっと外へ出る。当時すでに情報誌というやつも出回り始めていましたから、それを書店の店頭でめくってみて、映画館と映画の題名に狙いをつけて、それをその日の攻略目標にする。あるいは、雑誌や文庫本の棚をのぞいて、気になったものをこれまためくる――そんな日々の裡に醸成されていった生身の人間、うっかり宿ってしまった「自分」という人格が、世間一般その他おおぜいからすれば、文句なしにヘンなものになっていたのも、またあたりまえ。少し前だけの話でもない。それより前、「本」を介した「読む」だけが、ほぼほぼ唯一の「自分」になってゆく手立てだった時代の情報環境ならば、さらになおのこと。

「現代詩は、小説の形式でも、ドラマや絵画彫刻であってもいい。パルナシアンからシュールリアリストの作家までの、あまりに一すじな、純粋な探究がいまもつづいている。その探究があるために、現在、世界を息苦しくしているおびただしい数の「習慣の芸術」が、わずかに腐臭をふせぎ止めている。観衆の条件にしばられたシネマや、スポンサーの制限下のラジオの作品などは、腐りやすいうえにも特別腐りやすいものだ。」

「うた」から始まり、成り行きでこのところ「詩」についてのあれこれを、その本邦における経緯来歴など含め、このところあらためてほじくり返している関係で、それら「読む」から仕込まれた「自分」という自意識の群れが、世の転変の裡にどのように七転八倒していったのかについて、いまさらながらに想いを馳せざるを得なくなっています。

「大正末期の詩人たちの間に残って居た漂々とした詩人気質などもなくなってしまった。詩人は、マリオネットの落魄した公爵だった。千家にしろ、萩原にしろ、福士にしろ普通ではなかった。詩壇は、瘋癲病院のようなところだった。アナーキストの詩人たちは、世間に楯をつく目的で、うさ晴らしな、奔放な生活をわざとひけらかした。」(金子光晴「現代詩と詩人の立場について」『群像』十月号、昭和28年。)

いわゆる「文学」史、「文学」研究や批評といった、いずれ折り目正しい学術研究的たてつけにおいて自明になっている、何らか記録されたものを始めの置き石にしてそこから積み重ねられてゆく考察や分析といった一連の営みにだけ従うのでなく、それをいわば一度引っ繰り返して裏返しにするような形で、「上演」として現前する〈いま・ここ〉の表現のありようの側から眺めてみようとすること。それは作品として紙に記録されたものからだけ、その自明になっている作法において「読む」ことを発動するのでなく、むしろそれらこれまで「文学」という枠組みにおいて整理分類されてきた作品が記述された当時の情報環境やその上にあった時代相や社会相、日常における個別具体の暮らしの諸相から、その裡で確かに生きて暮らしていたはずの生身のありようなどまで含めた、いずれ多様で錯綜したとりとめない変数群を介しながら、さて、どのようにその作品という形に定められていったのか――そういう視点からのゆるやかな歴史/社会/民俗的な視野を、もうひとつの準拠枠として手もとに確保することでもあるはずです。そして、おそらくもはやそのような野蛮な力わざからしか始まりのようのない、この日本語を母語とする環境での言葉本来の意味においての「わかる」の失地回復、世間からの信頼をほぼ失ってしまいつつある人文社会系由来の「教養」のたてつけのいまいちどの賦活化の可能性を試す道行きというのも、すでにもう逃れようもないたたずまいで、われわれの眼前に横たわっているように思えます。

「文学とは、表現から詩を切り捨てる努力なのだ。そして、僕らが詩として受け取ってきた、莫大な遺産は、今なお通用価値をもっているにしても、それはこの時代の文学とは、本質的に無縁なものとなったと思いなされる。文学の問題ばかりでなく、実際生活のうえで、恋愛や、死の問題にも、詩がたずさわることは、むしろ不幸を生む。」(「新しい詩について」『文学』1月号、昭和28年)

「感情」ということ、詩においては「叙情」であり「心理」であり、それを新たな情報環境と社会相の裡に生きる生身にとって切実な表現として希求することが、同時代の要求としてあらわれてきました。自然主義に根ざした散文表現としての文学に対する、対抗的な役割を自認して詩は形式としての口語自由詩、内実としての叙情詩にシフトしていったということらしいのですが、そのへんはまた今後の道行きとして、ゆるくたゆまず諦めず。*1

*1:時系列、後先になるけれども、こういう備忘的なものも追記的に。 king-biscuit.hatenadiary.com