競馬を題材にした創作は、何も小説の類に限らずそれぞれの創作・表現ジャンルにすでにそれなりにあるけれども、ギャンブルとしての競馬に合焦したものが多く、また多いがゆえに定番でそれだけ陳腐な定型になってしまっているところがある。織田作のこの作品などは、それら競馬ものの古典のように語られることもあるけれども、その内実はともかく、それら競馬ものの創作という意味では、確かに早い時期のものであることは間違いない。少なくとも、大衆娯楽としての側面から見た競馬という意味では、ある種の原風景みたいなところはあるだろう。

織田作は言うまでもなく、武麟、安吾に太宰、ええい、檀一雄に田村泰次郎に火野葦平に林芙美子に、いずれそんな固有名詞の道楽きわまりない並び方で勝手気ままにおのれにとっての小説、文学を啄んできたに過ぎない身の上、それでも織田作の描いてみせたこの競馬の原風景のような肌合いは、その後同じ競馬をしつこく題材にして一世を風靡したと言っていい新橋遊吉や、短歌や芝居など世間的に表芸とみなされていたあれこれより書きものとしてはむしろ一連の競馬ものにずっとコクがあったかもしれない寺山修司、同じく「草競馬」と呼ばれるのが相当だった頃の地方競馬の現場を経巡って『草競馬流浪記』をものした山口瞳から、競馬にはあまり縁がなかったようではあるものの同じ公営競技の競輪を足場に「賭けごと」の場の公共化、大衆娯楽化を「芸能」の視線含みの手練れの技ですくってみせていた阿佐田哲也などに至るまで、いずれそれらの書きものから映画やドラマ、劇画などの「おはなし」商品において、どのような形にせよ競馬が取り上げられる場合の、世間一般その他おおぜいから見た競馬、の描かれ方の骨法に脈々と通じるものがある。

初出は『改造』の昭和21年4月号。手もとの講談社版織田作全集の青山光二の解説によれば、「昭和21年3月中旬頃、著者は、お互いに不幸だった声楽家笹田和子との束の間の結婚生活から脱出するかたちで、兵庫県川辺郡小浜村米谷(現、宝塚市米谷字児石)の笹田家を出て、京都に移っている。そして、ちきりや別館、鷗涯荘等の旅舎を転々とする」といった時期だった由。大喀血したのが翌年1月、亡くなるのが6月だから、戦前の仕事ぶりからかなり地続きに敗戦後の世情、世相に対応できた書き手として、新たな注目を浴び始めた頃だったといえる。

「野坂昭如や奥野健男をふくむ一ト世代若い読者が、織田作之助の作品に共感したのは、端的には、彼らの追いこまれていたニヒリスティックでデカダンスな精神状況が、付け焼刃ではない作之助の虚無とデカダンスに共鳴して喝采をおくったという事情だったとおもわれる」と、先の解説で青山光二は分析しているし、それは総論として間違いではなかっただろう。野坂自身、戦争末期に神戸で空襲にあう頃に子規を、そして敗戦をはさんだ10月頃にたまたま古本屋で戦前の婦人雑誌と共に織田作の作品が掲載された雑誌を買い求め、石屋川の土手でそれをめくるうち、のめりこんだことを述懐している。

「ただ、身内にしみこむような、その行間からエキスの如きものがにじみ出て、ぼくをからめとり、それは一種のエクスタシーを与え、しごくはっきりと、いつまでもその小説が終わらなければいいなとねがったのを、覚えている。」

その個人的印象をそのままに流さず、そこからさらにほどいてゆくのが野坂らしいのだが、「いわばぼくだけの古典」という言い方で、こう説明している。

「これほどくりかえして読んだ小説はないので、しかもそのつどびっくりしているのだ。ことさら織田作の小説の中に、焼跡を探し求めるのは、決していい読者とはいえないのだが、書かれた時期、描かれた時代の、焼跡とはまったく関係ない小説であっても、ぼくは、特有の匂いをかぎ当て、その理由はしごく簡単なことで、織田作を知ったのが、焼跡の只中においてであり、その申し子として、こっちが受けとめたからに過ぎない。(…)これからは生きのびなければならぬ、その途方に暮れた気持が、小説中の人物、それをあやつる作者の精神に、共感させたのではないか。」

読み手の置かれていた環境、背後の同時代気分などが同じ作品の読み方をいくらでも多様にふくらませてゆく。「織田作之助の小説に描かれた気の弱いぐうたらな男、能なしのしゃあない奴は、少々甘ったれた感じながら、すべてが我が身であった。」だから、単なる「おはなし」文芸、消費財としての読みものの書き手として以上に、ある同時代気分を反映し、演じてみせてくれる表象としても作者自身が機能するようになる。

「織田作之助を、市井風俗活写する小説の達人、人情の機微を描いてならぶなき名手と、そう評価されともとより当然の才能だろうけど、ぼくはどうも、それよりみんなパアになってしもた焼跡から、ケケケと笑いつつ、ジャンパー姿で踊り出た、戦後精神、すなわち焼跡魂の体現者として、仰ぎ見る気持が強い。だからこそ織田作は、焼跡の消滅する予感をいだいた時、さっさと死んでしまったのだろうと考えている。」

戦前からの日本競馬会による国営競馬が敗戦後、再開されたのは昭和21年10月。この「競馬」の発表の後になる。宝塚界隈に身を置いていたという作者だが、今の仁川の阪神競馬場もまだできる前。なので、ここで描かれている競馬と競馬場の描写は、戦前の見聞に裏づけられたもの、小倉での開催まで追いかける旅打ちの場面が幕切れになっているとはいえ、作中示されている淀の京都競馬場での体験が主になっていると見るのが自然だろう。当時、馬券の購入単位が20円と高額で、だから場内で相乗りしてくれる仲間を求めて探す様子や、「駅で売っている数種類の予想表」に「太字で挙げている本命」という、未だ◎○▲などの印が普及する以前、黎明期の予想媒体のありかたの断片など、それら細部を織り込みながら世相として描きとる腕はなるほど、確かなものだ。

とは言え、「おはなし」の結構自体は、それほど競馬と直接関係があるわけでもない。

まじめで特に取り柄もない京都帝大は史学科出の、昭和初期から増えていった都市型新世代インテリのひとりである寺田。「小心な律儀者で、病毒に感染するのを惧れたのと遊興費が惜しくて、宮川町へも祇園へも行ったことがないというくらい」の、もとは中学教師で二八歳。もちろん、競馬など関わったこともない。これが、たまたま無理矢理連れてゆかれた地下室の酒場、つまり当時のカフェーだろうが、そこに勤めていたナンバーワン女給でふたつ年下の一代にいれあげてしまい、十八の時からそのような夜の稼業を生きてきた彼女もなぜか情にほだされ一緒になろうとするが、寺田の実家が反対して、駆け落ち同様に同棲を始めたものの、勤め先の中学にバレて素行不良のかどで彼は免職、そこから暮らしの歯車が狂い始め、一代が乳癌を発症、学校時代のツテを頼って雑誌の編集などで食いつないでいた寺田は献身的に治療を施すものの、その甲斐なく亡くなってしまうのだが、その病没する少し前、彼女宛に飛来した一通の速達葉書が、彼を競馬へと引きずり込むきっかけを作ることになる。

「明日午前十一時、淀競馬場一等館入口、去年と同じ場所で待っている。来い」と簡単な走り書きで、差出人の名はなかった。葉書一杯の筆太の字は男の字らしく、高飛車な文調は何れは一代を自由にしていた男に違いない。去年と同じ場所という葉書はふといやな聯想を誘い、競馬場からの帰り昂奮を新たにするために言ったのは、あの蹴上の旅館だろうかと、寺田は真蒼になった。一代に何人かの男があったことは薄々知っていたが、住所を教えていたところを見ればまだ関係が続いているのかと、感覚的にたまらなかった。」

一代の死後、編集者として作家に原稿料の前借りを頼まれ、それを競馬場に届けなければならなくなった、その作家につきあって買ってみた馬券がそこそこの大穴に。絵に描いたようなビギナーズラックだったが、それで何かがはずれたのか一気に馬券にのめりこみ、連日の競馬場通いに。一代にちなんだ「1」にばかり賭けるうち、たまたま穴馬券ばかり連続して当たった日、払い戻しの窓口で何度も一緒になった「皮膚が女の肌のように白く、凄いほどの美貌」の男と会話をかわす中、その男が「僕は番号主義で、一番一点張りですよ」と言う。

この微妙にフェミニンで倒錯的なありようがいい隠し味というか、大衆社会状況における大衆娯楽としての競馬というギャンブルの場の匿名性、言わば「都市」としての属性を持つ空間でのある意味逢魔が時の気分を肉感的にも際立たせる効果を持っている。それは、惚れた女の「過去の男」という秘密とからんだミステリー仕立ての舞台装置ともなって、世相風俗世情を描写する名手と思われている書き手織田作の、期せずして体得していたらしい身体性も含めた〈リアル〉の特質を反映している。野坂の評した「焼跡魂」というのも、そのような「都市」空間の原体験があって初めて律動できるものであり、だからこそ彼も、織田作の載っている雑誌と共に、焼跡と化してしまう前の「都市」の暮らしをたどるよすがとして、そうはっきり自覚しつつ婦人雑誌を手にとっていたということなのだろう。焼跡以前を見知っている、そこに根ざした日常の〈リアル〉を身ぐるみ知っているからこそ、眼前の現実となった焼跡に生きのびねばならなくなった読み手の間に感応し、共鳴してゆける何ものか、もつむぎ出してゆける。だから、ここでの「競馬」とは、そのような「焼跡以前」の「都市」のありようを敗戦後間もない昭和21年の、奇しくも生き残ってなお、〈そこから先〉を生きのびねばならなくなっていた読み手たちの間に、あらためて喚起する触媒だったはずだ。

その男に触発されて、また「1」に賭け続ける魔力にも魅せられながら、次の小倉の開催にまで競馬を追いかけて出かけた宿の風呂場で、寺田はまた、あの男に再会する。その背中には「一」という刺青が。「もしかしたらこの男があの「競馬の男」ではないか、一の字の刺青は一代の字の一字を執ったのではないかと」刺青の由来を尋ねた寺田に、男は身の上話も交えて語ってみせる。

「生れつき肌が白いし、自分から言うのはおかしいが、まァ美少年の方だったので、中学生の頃から誘惑が多くて、十七の歳女専の生徒から口説かれて、到頭その生徒を妊娠させたので、学校は放校処分になり、家からも勘当された。木賃宿を泊り歩いているうちに周旋屋にひっ掛かって、炭坑へ行ったところ、あらくれの坑夫達がこいつ女みてえな肌をしやがってと、半分は稚児苛めの気持と、半分は羨望から無理矢理背中に刺青をされた。」

それをきっかけに不良生活に。インケツの松と名乗って京都や千本の盛り場を荒らしてまわる人生になったが、「自分の一生を支配した一の番号が果たして最悪のインケツかどうかと試す気になって、一番以外に賭けたことがない。」そこんな男だから四条通も知っているかもしれない。一代の勤めていた交潤社の名を寺田が出すと、「あそこの女給で競馬の好きな女を知っている。いい女だったが、死んだらしい。よせばいいのに教師などと世帯を持ったのは莫迦だったが、しかしあれだけの体の女は一寸めず……おや、もう上るんですか。」

「おはなし」がどこへ行き着くのか、この時点でもう明らかだ。翌日、小倉競馬の初日、朝から負け続けの寺田は最終競走であり金全部を「1」ハマザクラに賭ける。「これを外してしまえば、もう帰りの旅費もない」 だが、ハマザクラはゲートでヘグって二馬身出遅れ。取り残されたように一頭、ぽつんと最後方から馬群を追走。

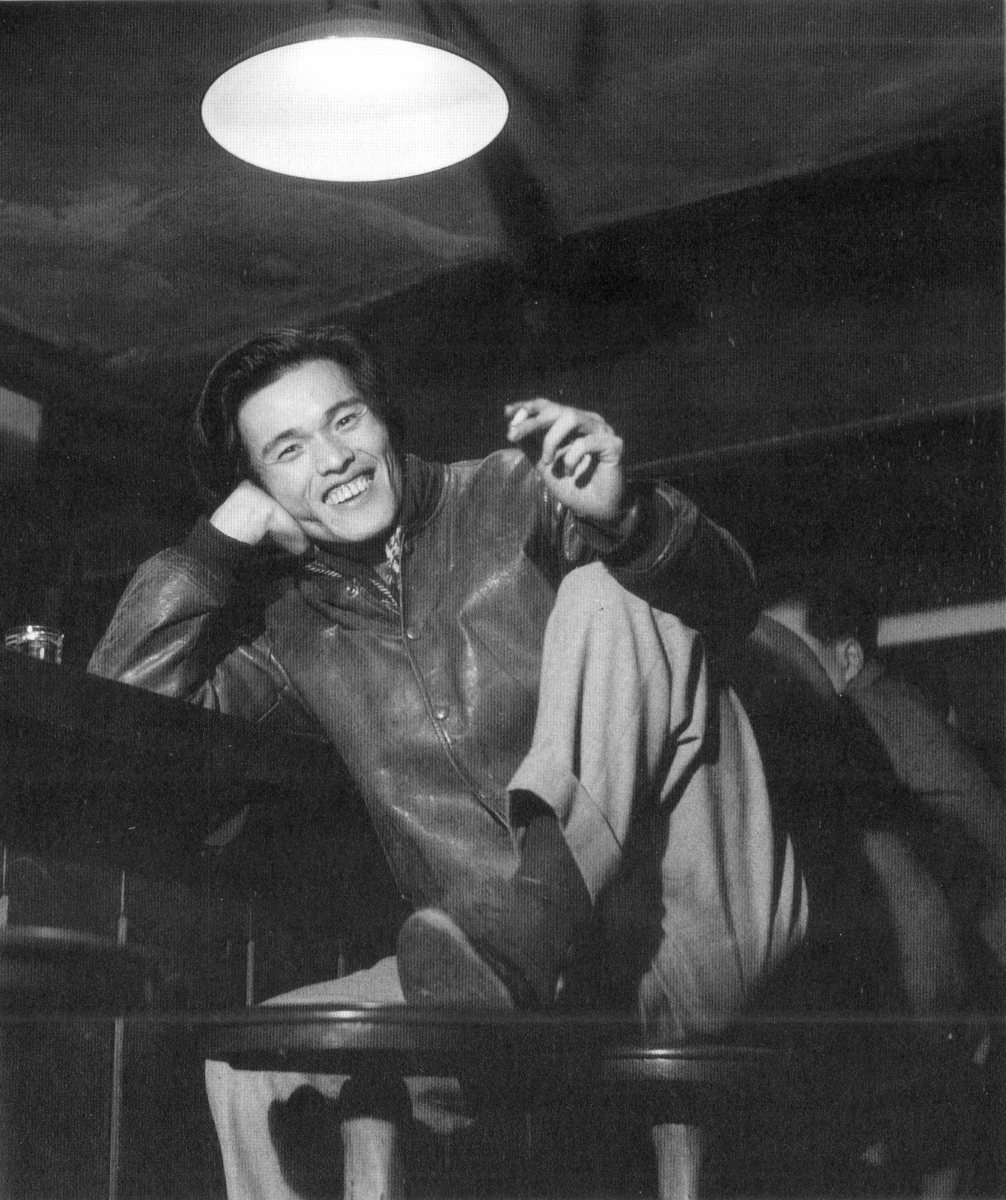

「ハマザクラはもう駄目だ!と寺田は思わず叫んだ。すると、いや大丈夫だ、あの馬は追込み馬だ、と声がした。ふと振り向くと、ジャンパーを着た「あの男」がずっと向う正面を睨んで立っていた。」

ここからあと、ゴールに入線するまでのわずかな描写も含めて、まさに映像的、映画やドラマのシーンをある種の絵コンテの構成のような割り付けと呂律とで描いてみせているあたり、川島雄三とも親交を持ち、それ以前には戯曲書きをめざしていたという織田作の面目躍如だ。

「無我夢中に呶鳴っていた寺田は、ハマザクラが遂に逃げ切ってゴールインしたのを見届けるといきなり万歳と振り向き、単だ、単だ、大穴だ、大穴だと絶叫しながら、ジャンパーの肩に抱きついて、ポロポロ涙を流していた。まるで女のように離れなかった。嫉妬も恨みも忘れてしがみついていた。」

「女のように」離れなかった――「都市」としての競馬の上演現場である競馬場において、匿名の不特定多数の視線と身体とが雑多に交錯する坩堝において、常に未確定の現実に何らかの輪郭を与えて刹那的にせよ確かなものにしてゆこうとする、そのような営みこそが大衆社会状況における主体の不安を乗り越えてゆく手立てにならざるを得ないのだとしたら、主体の確立を渇望する意識はどこかで「女のように」何らか頼りになるべき存在、すでに確かな輪郭を持つ実存へと同一化してゆく心の傾きを必然的に宿してゆく。そしてそれがまた、現代的な「おはなし」文体、通俗小説からミステリーや探偵小説なども含めた大衆社会状況に即した新たな「おはなし」文芸の読み手に連なるリテラシーを育む土壌でもあったらしい。だとしたら、そのような意味で織田作之助も、それらモダンな「都市」的リテラシーに投じる資質と背景とを持っていたことで、戦前と戦後を地続きにまたぐことのできた書き手だったのだと思う。