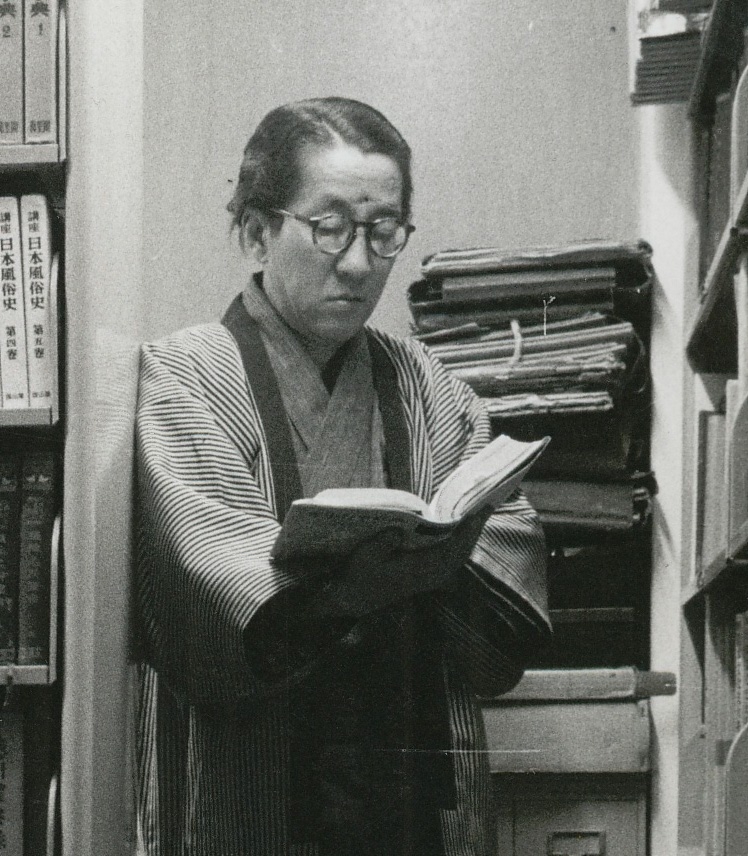

長谷川伸のまわりからは、戦後の中間小説から歴史小説などの新たな読みもの文芸の市場が拡がってゆく中、何人もの書き手が巣立ち、羽ばたいていった。巷間「長谷川部屋」などとも呼ばれていたという彼のまわりの勉強会だが、のちの新鷹会、もともとは雑誌『大衆文芸』に拠る同人的な関係から始まった集まりではある。

「新鷹会そのものは、昭和十五年(一九四〇)作家長谷川伸先生を中心にして、新しい文学の創造と開拓をめざした当時の新人たち村上元三、山岡荘八、大林清、山手樹一郎、長谷川幸延氏らが結成した十五日会がその始まりである。後に十五日会は村上元三氏の発議により大空にはばたく若き鷹のイメージから新鷹会と改称され、その前年の昭和十四年(一九二九)に発刊された雑誌「大衆文芸」(第二次)と共に、新人の発掘、創作の研究を目的として活動を開始し今日にいたっている。」

村上元三はその創立以来の重鎮のひとりで、山岡荘八や池波正太郎らと共に戦後の歴史小説を支えた作家の有力なひとりと言っていい存在だろう。だが、申し訳ない、この人の一個の書き手としての仕事やその質についてまとまって云々できるほどの見識は、いまの自分には備わっていない。

ただ、戦前、その後の新鷹会に至る『大衆文芸』の創刊当初、はじめの一歩昭和15年の時点で、このようなマニフェストがあったことはひとつ、この場で自分が語れるだろうことと関連するので留意しておきたい。

「今日までの所謂(いわゆる)、大衆文芸はたいへん広範な読者層を掴んでいると云っても、賢明な読者大衆からは見離されている。ジャーナリズムの商業主義が大衆に媚を呈するのに汲々として、文学、芸術と唱えるには余りに丁重卑俗なものに堕落させてしまったためである」

そこの「大衆文芸」という言い方に当時込められていたように、商品として大量に流通し、市場を介したその他おおぜい≒「大衆」に好まれ、読まれるようになった「おはなし」たちは、それらの書き手を持続可能な商売、世渡り稼業としての「創作家」≒「作家」へと仕立ててゆくことに貢献したわけだが、昭和10年代半ばという時代背景、社会的条件などと共に、それら通俗的な商業主義一辺倒の風潮に対する異議申し立ての気分もまた、前景化してきていた。そういう立ち位置から始まった集まりであったことは、戦後の歴史小説、時代小説のありようを規定していった、ある気分なり同時代感覚なりの原点みたいなものだと思う。

それは、当時すでに「そういうもの」になっていたような意味での大衆文学、明治期の書き講談以来の大日本雄弁会講談社的な世界観・価値観での商業的な「おはなし」文芸に対する違和感であり、と言って、いわゆる「文学」の側からでもない、読み手を市場の向こう側にそれまでと違う容貌と共に合焦しようとしていた意識と共に宿っていたものだった。例によって突飛な発想になるのはご容赦だけれども、同じ頃、柳田國男と民間伝承の会が合焦しようとしていた「常民」の「歴史」に向かう意識とも、それは同時代的な精神史としては重ね合わせて考えてみることもできるのだろう、と思っている。

歴史小説とか時代小説、あるいは捕物小説や剣豪小説などとさらにくだけて呼ばれるものなども含めて、いわゆる「歴史」を素材にした、あるいは素材そのものでなくても書き割りとして設定した「おはなし」文芸というのは、単に文字/活字を介して印刷を介して複製、流通されてゆく商品形態が確立されていって以降だけでなく、会えて視野を広く構えるのならそれ以前、それこそ語りものなどの演芸、上演系の表現のありようまでも包摂してゆかざるを得ない、いずれ広大な創作表現の沃野につながってくる。

もちろん、マンガやアニメ、ゲームからラノベなどにまで至る、いわゆる「文学」が事実上枯死してしまって以降、近年の情報環境の転変の裡に多様に簇生してきた創作表現のジャンルにおいても、それら「歴史」は融通無碍に転生しながら、素材としても、また「世界観」と昨今呼ばれるような創作作品世界の特性とからんでくる部分においても、未だわれら人間の想像力と創造の間に強固で本質的な紐帯を提供してくれている。たとえば、ファンタジーやSFと呼ばれるような、一見「歴史」とは直接関係の薄そうに思える分野においても、いまどきの読み手のリテラシーを介した「読み」の水準においては、すでに少し前までの「歴史」を素材とした創作に対するのと同じような読まれ方をされるようになっているところもある。そのような意味では、想像力と創作の間の関係を規定する「歴史」という素材というのは、われわれの生きる現実、ことばと意味を介したある意味ヴァーチャルな水準も共に生きざるを得ない人間存在のある本質と切り離せない何ものか、に常に関わってこざるを得ないものらしい。

戦後、「おはなし」文芸としての読みもの、大衆的な市場に投じられ商品として流通してゆく小説類の幅が、ジャンルや領域を越えたところでそれまで以上に拡がってゆき、それに応じて新たな読み手を開拓しながら広範に準備してゆくことになった。そのことで、戦前以来の髷物、捕物帖、股旅物といった言い方でくくられてきた形式の作品だけでもなく、推理小説や探偵物、ミステリーなどといった眼前の現代社会を舞台とした創作もまた、それまでにないジャンルとして次々と現れていったわけだが、現れ方は違えど、読まれ方としてはそれら新しい領域の作物たちも、既存の歴史小説や時代小説などと基本的に同じリテラシーによって読まれていた。たとえば、社会派推理小説などと呼ばれる新たな領域を開発したとされる松本清張にしても、あるいは今だと歴史小説のスタンダード的に受け取られるようになっている司馬遼太郎にしても、共に〈いま・ここ〉の現代、眼前の現実とその作品世界とを、同時代の読み手のリテラシーを介して結びつけてゆくことで幅広い支持と、その支持を裏打ちするだけの〈リアル〉をそれらの読み手の「読み」との間に宿していったところがあるのだと思う。それは、個々の作品や書き手、それらを前提にしたジャンルや領域などの仕分けを自明の前提にして考えようとする、既存のいわゆる文学研究や大衆文化論的な枠組みとは少し違う角度から、それら「おはなし」文芸と、商品市場を介した消費者である読み手のリテラシーとの関係を軸に情報環境の社会性や歴史性を補助線として考えてゆこうとすることから、改めて課題として見えてくるものでもある。

この「ひとり狼」も、今回このアンソロジーを編むに際して、あらかじめ編集部から提示されていた作品だったのだが、ある定型としての流れ者、寄る辺なき一匹狼的な主人公のキャラクター造形が、かなりくっきりときれいに示されているあたり、それら戦後の大衆文芸、商品としての「おはなし」創作物をお好み次第に手にとり、読んでゆくことができるようになった当時の同時代のリテラシーにとって、「歴史」を素材にした舞台設定とは言いながら、そこに同時に期せずして抽象化されたそれら市場的な「おはなし」商品における望ましい英雄像、ジャンルが何であれそのような「おはなし」空間で闊達に動き回ることのできる標準的なキャラクターとして屹立し始めていることが見てとれる。

主人公は追分の伊三蔵と呼ばれる博奕打ち。年の頃なら二十二、三、何の変哲もない顔つきだが、実は彼ら渡世人の世間ではそれなりに名の知られた男。

「諸国を歩く旅にんの中に、追分の伊三蔵という男がいて、人づき合いは嫌いだが、ひどく腕が立つので、喧嘩だというと、どこの親分も、伊三蔵の居所を探して、助っ人を頼みに連れて来る、という。もともと凶状持で、ほうぼうに敵を作っているので、喧嘩のあと、兇状を背負って、そのまま旅へ出て貰うのに都合がいいからでもあった。バクチにかけても神業のような手並を持っているというが、親分から乾分の盃を貰って、一つ処に落着いているのが嫌いで、いつも旅から旅を歩いているという。」

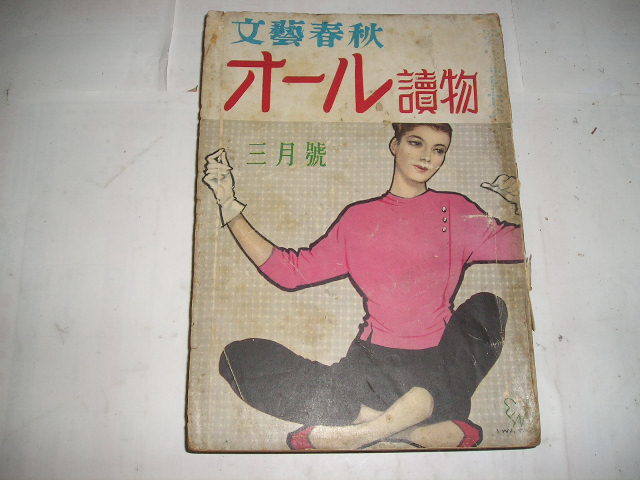

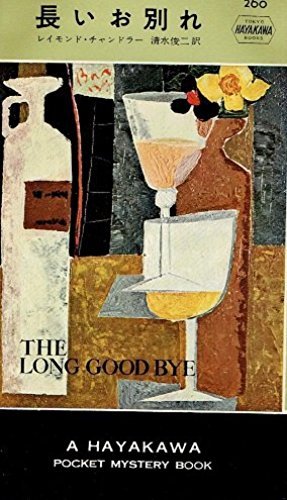

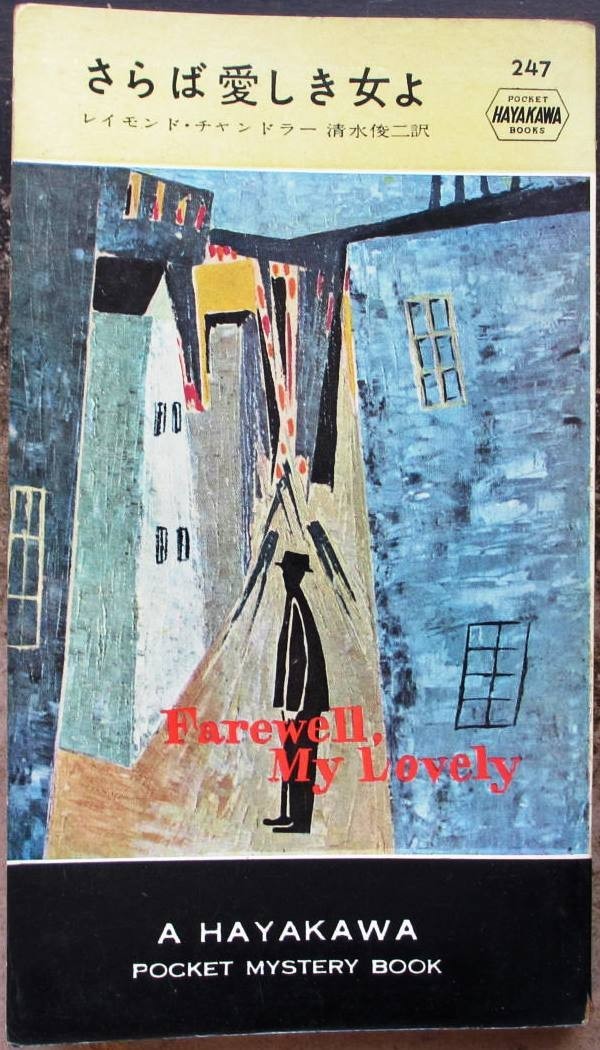

もうこれだけで、流れ者の一匹狼というキャラクターが、股旅物の書き割り、舞台設定の中にくっきりとわかりやすく立ち上がる。初出は『オール讀物』昭和31年2月号。このような「流れ者」の「一匹狼」キャラの淵源がどのあたりからのものか。師である長谷川伸の股旅物の主人公で、新派の舞台や映画なども介して戦前から人口に膾炙していた沓掛の時次郎や番場の忠太郎といったキャラクターと結びつけることはもちろんできるしは誰もが想起するだろうし、わけありで関わった女と生ませた子供に対する想いが「おはなし」の縦糸になっていることなどもまた共通のモティーフになっていることも容易に指摘はできる。あるいは、キャラそのものとしてなら、「天保水滸伝」の平手造酒に代表されるような、渡世人の仲間に身を落としている尾羽打ち枯らしたやさぐれ浪人の剣客像などにも紐つけてゆけるのだろうし、一匹狼的な主人公という意味でなら、映画『シェーン』の公開がその少し前、昭和28年10月。一匹狼的な主人公像という意味でなら同じ頃、私立探偵フィリップ・マーロウの活躍するレイモンド・チャンドラーの一連の探偵小説などが邦訳され、ハヤカワ・ミステリなどのシリーズ(創刊は同じ昭和28年)と共に受け入れられ始めてもいた。また、この少し後、さらに、戦後のそのような時代小説的なたてつけに新しい色合いを付け加えることになった書き手でもあった笹沢佐保の「木枯し紋次郎」が、70年代の初めに市川崑の手によってテレビ映像化され、「あっしには関わりのねえことでござんす」というその口癖決めぜりふともあいまってブームにまでなったことなど、それはそれでいろいろと考察沙汰の枝葉を繁らせてゆくことはできるだろう。

www.youtube.com

www.youtube.com

www.youtube.com

ただ、ここでは、それらの「おはなし」を語り手として駆動しているのが、冒頭からいきなり話し言葉の問わず語りの態で読み手の前に現れる眼前の茶屋のおやじであること、実はかつては上松の孫八という渡世人だった人間のなれの果てらしいのだが、そのおやじによる回想の形をとって、かつてのその孫八がまだ駆け出しの頃に行き会い、その後、渡世の旅の途上で何度か交錯し一緒について歩く時期もあった、言わば仰角視線で仰ぎ見る兄貴分的な存在として追分の伊三蔵像が提示されていることがひとつ、この作品の読まれ方にあらかじめある入射角を与えていたかもしれないことにも注目しておきたい。

孫八という駆け出しの修業時代の追憶があらかじめのたてつけとして「おはなし」にしつらえられていることで、読み手はその孫八の目線でその作品世界に入ってゆくことになる。ただの名もない「若者」であり、未だ一人前になっていない未熟な者でもあるれれども、しかしその先、何らかの未来を夢見てもいる孫八にとって、自分の将来をある程度見通せるようにするための雛型として、すでにひとかどの者としてその世間で知られ、評判もされていた伊三像という存在が見えてくる。戦後10年、「すでに戦後ではない」と言われるようになっていた当時を生きていた読み手たち、殊に敗戦を自分ごととして受け止める必要がなくなっていた若い世代にとっては、このようなたてつけは古い革袋に新しい酒を盛った「教養小説」的な読まれ方へと、抵抗なくすんなり誘導されるところがあったのではないか。

www.youtube.com

いずれそれら戦後ならではの新たなモダニズム、大枠としては戦前以来の大衆文芸の枠組みを継承しながらも、しかし新たに拡がりを獲得し始めた「おはなし」商品の市場とそれを介して前景化していた同時代の新たな読み手のリテラシーの前に、同じ歴史小説、時代小説の装いを持つ創作であっても、それら市場の側からのフィードバックは、それら商品の生産点に当時関わっていた人たちの意図的なものだけでもなく、まさに同時代の気分、その頃の〈いま・ここ〉のもたらす作用としても否応なく影響し、反映されていただろう。村上元三の何でもない短編というだけでもない、そういう意味での同時代性を、この追分の伊三蔵というキャラクターの造形は存分に吸い込んでいる。「ひとり狼」という題名もまた、そのような気分を期せずして受け止めるものになっていただろう。