●

今こそ、ドラゴンボールを集めに行かねばならん――わが国のみならず、世界中がそう思ったようです。

鳥山明急逝の報がweb環境を介して瞬時にかけめぐりました。享年68。急性硬膜下血腫とのことでしたが、その衝撃は国内もさることながら、むしろそれ以上に世界規模での反応の大きさが伝わってくることによって、戦後の過程で高度経済成長の「豊かさ」を原資として結実させていった、でも、実はそれらについて本気でそう深く考えてもこなかったある種の「文化」が、知らぬ間に持ってしまっていた現実的な力量について、われわれ日本人に思い知らせることにもなりました。

鳥山明というと、自分などは、どうしても「まんが家」としてまず認識してしまっています。「ドラゴンボール」以降の、ジャンルも国境もかろやかに超えたすさまじい確率変動ぶりと共に育った若い世代にとってはそんなこじんまりした印象ではないらしいのですが、さりとてこちとら旧世代、いまさらそれを今風にそうそうアップデートする気にもなれず、またその必要も正直、切実に感じていなかったのでそのまま放置で推移。ただ、そんな老害化石脳であっても、単なるマンガ家どころではない、さまざまなメディアを介して転生してゆく「おはなし」世界のはじまりを創出したある種創生神話の創造神のような存在になっていたことくらいは、さすがに理解していました。そういう認識のズレについての現実を、今回その逝去によって、ほれ、少しはちゃんとその前世紀的化石脳丸出しな「まんが家」イメージを修正しとけよ、と、あらためて現在形で突きつけられた感じではあります。

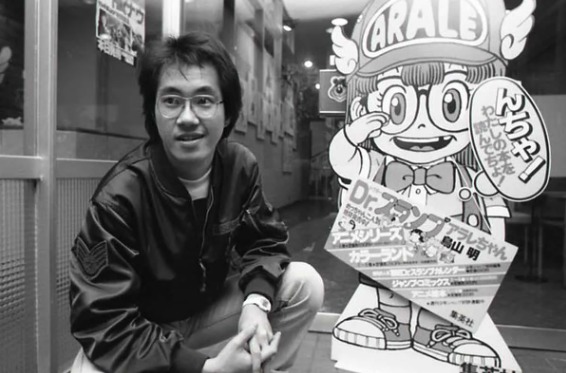

敢えて昔語りとして言うならば、もちろん「Dr.スランプ」の鳥山明としての存在が大きかった。連載開始が1980年。まんが自体が単なる子ども向けのおもちゃなどでなくなっていたどころか、同時代ののっぴきならない表現として存在するようになっていたものの、当時すでに学生だった自分などには直接刺さることの薄くなっていた『少年ジャンプ』の、それもその頃の基準としても相対的に低年齢向けなしつらえにはなっていた作品ではありました。

それでも、初めて接した時の感覚はそれなりに覚えています。あ、イラストっぽいな、というのが最初の素朴な印象。と同時に、おしゃれだな、というのも、また。

その頃、そのような表現はまんが作品にもちらほら現われ始めていて、自分としては、当時新たに創刊されてよく読んでいた雑誌『ビックコミック・スピリッツ』の「軽井沢シンドローム」(たがみよしひさ)や 「裂けた旅券」(御厨さと美) などと同じような、同時代気分に根ざした親しさ、好ましさを感じたものでした。

ただ、それが『少年ジャンプ』という「少年まんが」の牙城であり王道を行くとされていた雑誌の誌上にいきなり出現したことは、なんというか、「友情・努力・勝利」と揮毫された巨大な扁額の掲げられた男子校の校庭に、当時すでに大きな市場を獲得していたファンシーグッズと呼ばれる子ども向けの文房具や雑貨、それこそかのサンリオ系の「かわいい」キャラクターのついたキラキラ感あふれる小物類を身にまとった「少女マンガ」的世界がいきなり降臨したような場違い感があって、だからこそ、そのおしゃれなポップ感みたいなものも余計に際立って読み手の側に印象づけられたように思います。

今回の逝去の報に際して、これとほぼ似たような印象を衝撃と共に受けとった当時の読み手たちの追想や思い出などがさまざまに流れてきて、その言い方などさまざまなのは当然としても、単なる一般の読者、商品まんがの消費者としてだけでなく、すでにその頃、現役のまんが家であったり、何らかそのような現場で仕事をしていた人たちも含めて、ある同時代体験として鳥山明とその表現の出現がひとつの事件でもあったらしいことを再確認できました。そうか、やはりみんな、あの時同じような印象を受けていたんだ。

「鳥山くんが登場して、プロがみんな驚いた。こんな描き方があったのかと驚いたのだが、それは鳥山明だから描けたのだ。俺は、指を咥えて見てたな。」

「鳥山明が現れたときの衝撃というのは、物心ついた時にはすでに鳥山明がいた世代の方には想像しづらいかもしれないが『Dr.スランプ』の連載がはじまる前週の少年ジャンプ表紙を見れば、当時のジャンプキッズが受けた衝撃をわかっていただけるのではないだろうか。」

「初連載のDr.スランプの第一話から、もしかするとジャンプで一番絵が上手かったので、何この新人⁈ と驚いた。最初期からあんなに絵が上手かった漫画家というのは他にいなかったと思う。画力面での当時のライバルで、鳥山明と共に日本の漫画を変えてしまった大友克洋でさえ最初からああではなかった。」

そして、こういうシンプルな、でも貴重な断片も、また。

「あられちゃんがかわいくて、女子でも好きな少年漫画になりました!」

「少年まんが」「少女まんが」という区分けが厳然としてあって、相互に読み手も棲み分けしていた、少なくとも「そういうもの」とされてきていた、それが実質的に煮崩れてゆく過程が概ね1970年代に入る頃から始まってゆき、最終的にその流れが決定的になったのが、ちょうどその頃80年前後。そんな当時の空気を支えるささやかな証言です。

●●

手塚治虫という「(日本の)MANGA」の定型として海外からも受容されてゆく「ストーリーまんが」の創造神を介したトキワ荘系統の描き手たちの表現は、そもそもが「児童まんが」であり、また、そこから派生してその後、昭和30年代以降、高度成長期を通じてみるみるうちにその市場を急激に拡大していった紙媒体ベースのまんが市場に躍り出てさまざまに活躍していった多くの描き手たち自身の価値観・世界観もまた、概ねそこから動かなかった。それは当時、まんがだけでなく、子どもを相手にする商品市場が多様に、急激に拡大、伸長していった戦後の過程で、「おとな」が「子ども」のためによかれと思う創作物を商品して市場に送り出してゆく際の言わずもがなに守られるべき一線として、まさに「そういうもの」として自明に共有され、また、ある時期までは実際に準拠枠として、市場を持続可能なものとして穏当に制御するプロトコルとして機能していたものでもありました。「少年まんが」「少女まんが」という区分が、戦後のまんが市場において自明のものになっていたのも、戦前の子ども向けの雑誌市場以来の流れが出版業界に引き継がれていた下地と共に、戦後に新たに輪郭を定めていったそのような「児童まんが」という前提の上に新たな責任ある立場における子ども向け商品となったまんが市場と向き合う現場の論理に後押しされたところもあったのかもしれません。

とは言え、その「児童」に当初込められていた意味や内実も、みるみる変わっていった当時の時代相と共に補助線にしておかないと間違いのもと。たとえば、手塚の造形したあの鉄腕アトムは、巷間割とそう思われているような「少年」ではなく、作品世界を介した社会的な意味あいにおいては、むしろ「児童」だったでしょう。もちろん、当時の「児童」は、その内実にまだ自明に男の子が前景に配置されているところはあったわけで、その意味では世間的な理解の水準として男の子の手軽な置き換えとしての「少年」へと横転してゆくのもわからないではないですが、しかし、描き手である手塚の意識としても、そしてまんがを世間に認められるものにする、そうせざるを得なくなっていた状況も含めて当時そのような立ち位置にあった出版業界の事情としても、「児童」のための「役に立つ」商品としての属性を前面に出して主張してゆく必要があった、それゆえの「児童まんが」という言挙げというところはありました。

事実、その頃の「児童」の意味や内実には、それに対応していたはずの「大人」の意味や内実と共に、その当時の意識や感覚、価値観などに即したものがありました。特に、敗戦後間もない頃の言語空間においては、敗戦国日本の将来を託すべき存在として、そして占領軍がGHQ主導でもくろんだ本邦「民主化」の目標における重要な項目のひとつとして、それは「教育」と併せ技で大きな社会的な意味を背後に背負わされた語彙でした。「憲法・教育基本法・児童福祉法など子どもの人権を定めた戦後の民主的改革のながれの結晶として、それらを踏まえて日本の子どもを総合的に守り育てる社会の課題と大人の役割を明らかにした」という児童憲章が制定されたのが昭和26年5月5日。戦後の日本国憲法の「民主化」関連部分を、少し前まで「少国民」であった子どもに向かって下位互換したかのような、言わば「民主化を将来支えてゆく新生日本国民のためにわざわざ誂えた憲法」のごとき内容は、〈おんな・こども〉の主体化という戦後レジュームの未だうまく合焦されぬままの隠しテーマを現在の地点から言語化してゆく上でも興味深いものです。そんな「児童」はその後、なしくずしに「子ども」という言い方に開かれてゆくのですが、そしてそのことでぼやけていったものも「民主化」という脈絡においてその初志と乖離してゆく過程としてあれこれの問題が実は膨大にあったりするのですが、それはまた別の話。

そのような当時の「児童」に対応する「大人」と、その後の過程で開かれていった「子ども」に対応する「大人」との間にもまた、明らかに別ものになってゆく経緯がありました。共に「大人」という自明の存在が前提にあって初めて輪郭の定まるようなことばではあったにせよ、「児童」が「子ども」へと一見わかりやすくなり、世間一般その他おおぜいの理解力に近づいていったかのように見えてゆくのに見合って、その背後の準拠枠であったはずの「大人」もまた、その内実を変えてゆきます。

「戦後、強くなったのは女と靴下だ」などと当時、自嘲気味に言われたというもの言いに象徴されたように、戦争に負けた「敗戦」の責めを日常において良くも悪くも引き受けざるを得なかった社会的存在としての「男」とほぼ重なる表象だったそれまでの「大人」は、その輪郭を支えられるだけの内実を自らそのまま維持することが難しくなりました。「恐妻」というもの言いがこれまた半ば自嘲気味に、それでもまだなおかろうじての余裕と共に韜晦的に使われるようになったのも同じ頃。*1 同様に、「父親」「父性」などといった「大人」としての男に必然的に求められていた属性もまた、「戦後」の「民主化」による意識や価値観の変貌に伴い、それまでのような自明の権威を失ってゆきます。その結果、戦後の大人は、それまでのような意味での社会的存在である男というだけでなく、同時に「親」であり「保護者」であることも当然に要求されるようになり、そのため必然的に「家庭」に依拠したものにもならざるを得なくなってゆく。そして、そうさせてゆく原動力となったのは、戦後のそれまでと違う位相での大衆社会化の現実であり、その中で〈おんな・こども〉を新たな社会的主体として組み込んでゆく動きとしての、当時の同時代を生きた人がたにとっては「そういうもの」としての〈いま・ここ〉であった戦後的な過程でした。*2

つまり、「児童」に対応する「大人」は社会的存在であり、むしろその社会的存在という部分だけで規定されているようなものでした。そのような意味で「児童」というのもまた、主に社会的存在としての属性に重心のかかった意味づけになっていて、社会的な文脈において語られる場合にこそうまくなじむ語彙だったようです。

それら社会的存在としての「大人」に「家庭」は意識されていなかった。いや、実際に世帯はあったし、だから家庭だって現実に存在してはいたのですが、でも、当時の「大人」というたてつけにとってそれは第一義ではなく、あくまでも社会的存在としての輪郭を背後で、まさに「内助の功」的な意味で「支える」のが「家庭」であり、行政的な、また家計経済的な視線からの「世帯」でした。戦後、そのような背景となる社会的環境の変化に伴って「大人」もそれまでと異なる内実を宿すようになってゆく。その新たな戦後的大人に見合うべき存在として、「児童」もまた「子ども」へと、より開かれた語彙へと転生してゆきました。*3

たとえば、「児童」では男女の性差はさほど前景化されていませんが、「子ども」になると男の子、女の子という区分けがくっきりしてきます。「少年」「少女」というもの言いも同じように、戦前までのそれらの語彙と異なる内実を宿しながら「子ども」に包摂される男の子/女の子に対応した場所に再配置され、その結果、「少年まんが」「少女まんが」というもの言いもまた、ようやくいまのわれわれが普通に理解するような内実と共に整うことになってゆく。*4

かつて、江口寿史に取材で話を聞く機会があった時に、「子どものために描くという意識はありますか?」という趣旨の質問をしたら「ありますよ」と、あたりまえじゃないですか、と言わんばかりの表情で、かるく口をとがらせ気味に昂然と応じられたのをよく覚えています。ああ、鳥山明と同じ時期に、まさにおしゃれでポップでイラストのような新たなまんが表現を切り開き始めていた旗手のひとりだった彼にもまた、そういう「児童まんが」由来の使命感や責任感みたいなものがやはりあるんだな、と、その時は我が意を得たり的にひそかに納得したものでしたが、ならばさて、それからすでに30年ほどたった現在、いまの若い世代のまんが家たちの裡に、そのようなかつての「児童まんが」由来の「子ども」への使命感や責任感みたいなものは、果たしてまだ宿っているのかいないのか。宿っているとしたら、それはどのような内実を伴っているものか。

●●●

このように考えてゆくと、鳥山明が「まんが家」として世にあらわれた80年代初頭という時期は、「少年まんが」「少女まんが」の区分けが10年ほどかけて実質的に煮くずれてゆき、その結果、期せずして「児童まんが」への回帰が、敗戦後のそれとはまた違う位相で不可逆的に起こりつつある時期だったのでしょう。

思えば、イラスト的でおしゃれでポップ、という鳥山明の描く作品から抱いた第一印象は、違う方向から言うなら、そのまんがのひとコマを単体の絵としてイラスト的に賞翫できる、ということでもありました。それだけのクオリティが彼の描く絵にはあったし、自分が好ましく読んでいたたがみよしひさや御厨さと美などの作品も基本的に同じこと、先の江口寿史にしてもまんがからイラスト的な方向に転生ないしは脱出していったことなども考えあわせれば、当時あちこちに出現し始めていたそれら新しいまんが表現を擁する作品群を介して、まんが作品を手塚由来な「ストーリーまんが」としてだけでなく、そのように単体としての絵として観る/読むリテラシーの普及と拡散がすでに静かに始まっていたらしい。それは、まんがという創作表現に対する新たなある種の美的鑑賞眼が、広く世間一般その他おおぜいの間に涵養されてゆく過程でもあったんじゃないか。

とは言え、そのような読み方は、実はいわゆる「少女まんが」の小さな読み手たちは、すでに自然にしていたようです。何もまんがに限らずそれ以前、たとえばぬりえなどおもちゃ類にも広く流用されていた、ファッションや小物といった個別具体に合焦したいわばスタイル画的な女の子向け一枚絵の定型表現との関わり方の経緯来歴は、焦点を拡げれば戦前の竹久夢二の小物も含めた創作物市場の展開や消費のされ方から、『それいゆ』などの媒体を介して市場を獲得していった戦後にかけての中原淳一らの仕事の拡がりなども視野に入ってきます。また一方で、飛行機や戦車から自動車などのいわゆるメカものから怪獣などに至る男の子向け一枚絵の定型表現、雑誌の口絵や絵物語の挿絵、プラモデルの箱絵から、その後さらにグラビアやピンナップ的なポスターなどに至るまでの拡がりもまた、同じく日本語を母語とする環境において未だうまく合焦されていず、だから言語化にも連携していない広大な未発の「歴史」の地平につながってゆくはず。いずれにせよ、当時の鳥山明の出現というできごとも、それらの過程の中の大きな変異点のひとつとしてプロットするのが、まずは穏当な評価なのでしょう。

そういう意味で、鳥山明という描き手は「児童まんが」へひとめぐりしたような、結果的に回帰する/できるようになった80年代以降の本邦のまんがをめぐる状況の中で、手塚以来の「児童」への責任感みたいなものを素朴に誠実にアップデートしながら、なお健気に抱き続けることのできた人だったのだと思います。藤子・F・不二雄が、彼の「Dr.スランプ」を、かつて自分たちがめざし夢見たような意味での「児童まんが」の後裔として高く評価していた、という挿話もありましたが、のちに世界的な拡がりを持つ創世神話的のような「おはなし」の創造神となっていった彼も、はじまりは本邦の「まんが家」として世に出たこと、そしてそれも正しくあの敗戦を介して結果的に現前化した「豊かさ」を後ろ楯にしながら成長していった戦後由来の「(日本)のMANGA」の歴史のふところに抱かれて初めてあり得たことの、それは何よりも雄弁な証言でした。

「いま、藤本先生が注目しておられる、認められている児童まんがには何がありますか?」と尋ねたところ、「鳥山明さんの『Dr.スランプ』は凄く面白いです」という返事が返ってきました。「今、自分の考える“児童まんが”が描けているのは、鳥山さんだけなんじゃないかな」ともおっしゃって、ほめてらっしゃいましたね。」