●

「書く」と「読む」、その同時進行の過程においてこの生身の裡に宿るものは、この場で縷々執着してきているような「うた」の本質および本願、言葉本来の意味での人間的な、生身を生きねばならぬ存在ゆえの営みにうっかり根をおろしているものでもある。「読む」ことも「書く」ことと同じように、この生身を介した往還的な過程の裡にある。そしてそれは、「演じる」といった気分にも通じる何らかの心の状態、昂ぶりと共にある――「読み書き」とはその程度に、上演的な営みでもありました。

その「上演的」であることを軸に、いわゆる文学(とされてきたもの一般)を再度、眺め直してみる。すると、これまで見えていなかったその当時、同時代の「読む」を介してそれら文学がどのようにとらえられていたのか、その別の水準がにわかに前景化され浮上してきます。

活字になったものが読まれる際、それが実際に朗読されることとの距離は、いまよりもずっとまだ親しいものでした。そして、それは何も散文表現に限ったことでもなかった。

ある時期まで、雑誌の目次における「創作」というくくりにおける最もわかりやすい形式が「小説」だったようです。概ねそれは散文表現だったわけですが、ということは、〈それ以外〉の創作はわざわざ「創作」と名づけられずともよく、それぞれ「詩」であり「戯曲」であり、あるいは「短歌」であり、といった具合に、それぞれの表現の形式に由来する分類語彙でくくられていました。「小説」とは、いわばそれらを越えたところに新たに出てきたジャンルで、だからこそ「創作」とわざわざつけられるようになっていて、当時の誌面における総合芸術としての創作≒「小説」といったニュアンスだったらしい。と同時に、逆に言えばそれは、どうやら〈それ以外〉のジャンルが「うた」と未だ混然一体であるゆえ、地続きに見られていたことでもあったようです。

「詩」は「うた」である以上、それらはわざわざ「創作」というような一線を引く意識を持って構えずとも、「うた」であるゆえ、ある程度までは自然にことばになり、そこからまた文字にすることもできた。しかも、短歌や俳句なども同じ「うた」の範疇ではあったとは言え、それらにはまだ定型詩としての縛りがあった。そこから抜け出すための自由化、口語化といった流れは出てきていたにせよ、詩における口語自由詩ほどには闊達なものとは言えなかった。もちろん、新体詩から口語自由詩へと移行する過程で、象徴主義から民衆詩へ、そして「モダン」の内実を自覚的に備えたアバンギャルド詩へ、といった流れは、「うた」をさらに身近に、日常に引き寄せ、ある意味では身体性や動態の方向へ、「上演」へと創作の焦点をあててゆくことにもなったと思われます。

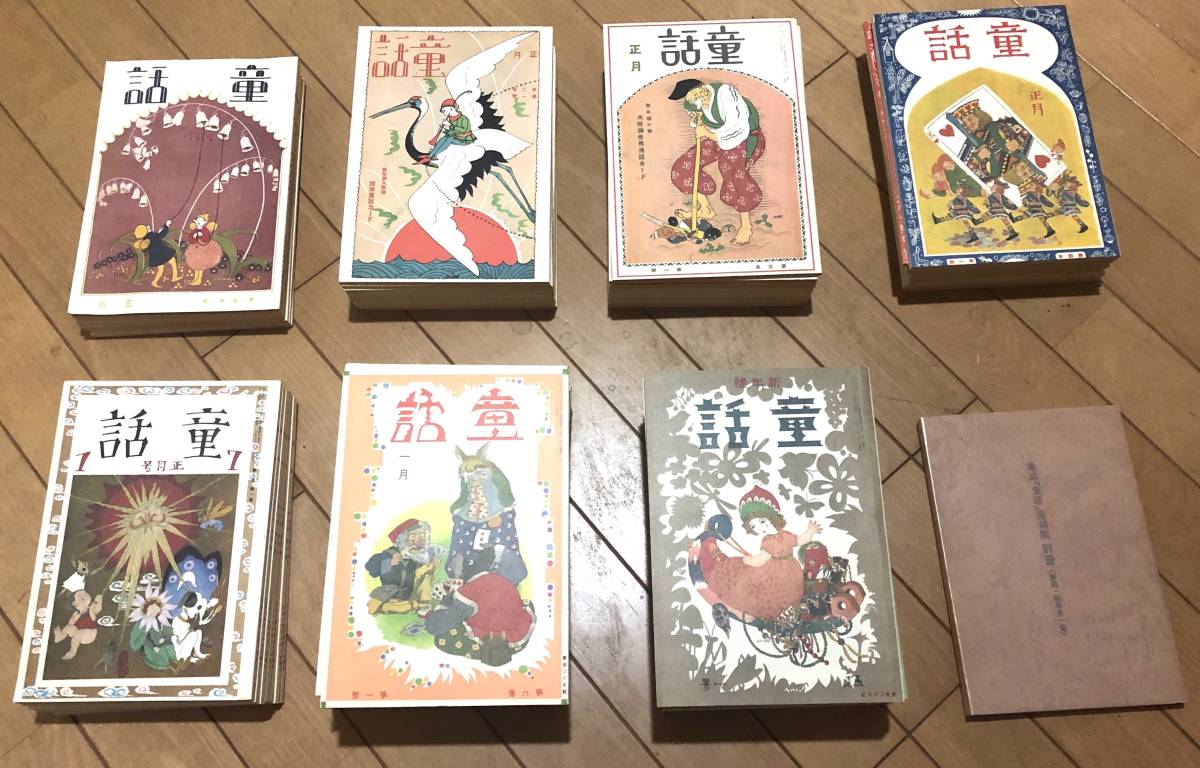

「詩」だけではない、「戯曲」も、そしておそらくは「童謡」までも、ある時期の同時代感覚においては、同じようにとらえられていたところがあったようです。同じ活字の雑誌、同人誌的な媒体に掲載されている限りはフラットに「読まれる」ものとして、そしてまた「朗読される」「うたわれる」こととの距離が、散文の「小説」に比べて相対的に近い表現として。さらに先廻りして付け加えておくなら、表現の形式としてのそれらは、いずれも「翻訳」を介して日本語環境に導き入れられてきた経緯においてもまた、共通するものでした。

●●

同時にまた、「詩」とは――少なくとも定型詩から口語自由詩の方へとほぐされ拓かれていったそれは、「読む」「うたう」だけでなく「見る」ものでもあったらしい。

活字に転換され、誌面に印刷され、時に挿画や挿絵が同伴し、さらに雑誌や書籍においては装幀や体裁などまで全部ひっくるめての「見る」媒体として。ゆえに、グラフィックで映像的な意味での視覚を介して、生身の読み手の裡にはある情感、センチメントが、より〈まるごと〉の身体感覚として宿りやすくなってもいたようです。

同時に、「口誦さむ」「愛誦する」ものとしての「詩」の属性も、また。小説など「読みもの」文芸は「朗読」されることはあっても「口誦さむ」ことはまずないでしょう。けれども、「詩」は「うた」であるゆえ、そのように内的な領域から外部へと向かって漏れ出してくる、そんな親しまれ方も含んでいた。浪曲の「さわり」などにも連なるそれら「愛誦」系の親しまれ方の経緯来歴については、少し前、「鼻歌」という身ぶりを糸口に少しこの場でも考えてみましたが、いずれにせよ、身の裡に宿った何らかの心の動き、気持ちの昂ぶりといったものが、外へ向かってかなりの程度自然に、器に満ちた水があふれておのずと漏れ出してゆくように何らかの表現を求めてゆく。その動きは、「読む」を介した上演性が本来はらんでいる身体的な位相の赴く先としての必然はあるでしょう。*1

「主賓秋田雨雀の戯曲「国境」、中村吉蔵の「税」、小川未明の童話の一節が朗読され、つぎに秋田雨雀・佐々木孝丸らを中心に、新宿中村屋の主人相馬愛蔵の財政的援助によって組織されていた先駆座の余興があり、それも無事にすんで、いよいよテーブル・スピーチに移った。」(壺井繁治『激流の魚――壺井繁治自伝』光和堂、1966年、p.167)

大正12年6月25日「三人の会」と称する会合、今風に言えば文化イベントのようなものですが、その内容についての紹介の一節。会の主旨は、中村吉蔵、小川未明、秋田雨雀の文学的業績をねぎらうこと。場所は神田駿河台下の中央仏教青年会館楼上。社会主義的傾向の文学者・思想家など200数名の参加者、と記されていて、雑誌『種蒔く人』周辺の提唱によって企画された会合だった由。司会は前田河広一郎。戯曲と小説と童話の「朗読」に、先駆座の「余興」というのも加わっていますが、これはちょっとした芝居を試演的に上演するグループだったらしく、そのふた月ほど前に第一回の上演会が開かれたばかり。

「中村屋の相馬家が、家の土蔵につくったという先駆座の話が出てくる。この先駆座というのは、相馬家二階で秋田雨雀と相馬黒光が開催していた朗読の会をもとに、演劇上演にまで発展したもので、大正12(1923)年4月、第一回上演会が持たれた。そこでは、ストリンドベルヒ「火遊び」と雨雀「手榴弾」が上演されている。」(http://osumi-syooku.com/archives/579)

「朗読」と「演劇」は、「上演」においてこのようにほぼ違和感なく同じ空間、同じ催しとして同席できるものでした。ならば、この会合のこの場に、舞踊や音楽などが混じっていたとしてもまったく違和感はない。「たびたび述べてきたことだが、大正文学のトータルな実体を追跡してみると、小説家がしばしば戯曲に手を染め、各自の代表作ともいい得る作品を書いているという事実である。大正文学は小説と演劇との蜜月時代と称しても決してオーバアな表現ではない」 と比較的早くから指摘していたのは紅野敏郎だそうですが、これまでこちらが普通に考え、想像していたよりもはるかに、当時の「文学」周辺はこのような生身の身体性、上演性に対して開かれた空間だったようです。それはその少し前、明治末年から大正初期にかけての浪曲が政治的な演説会などのプログラムにあたりまえに横並びに盛り込まれていたことなどとも、おそらく地続きの同時代性でもあったでしょう。

●●●

さらに、「戯曲」という形式での表現も、話しことばが活字/文字の表現に反映されてゆく過程で、案外大きな影響をもたらしていたようです。

もちろん、あの言文一致の文体が創出される過程で円朝の落語、つまり演芸というたてつけでの話し言葉が補助線的に参考にされていたという挿話を引くまでもなく、「速記」の技術が日本語を母語とする環境に適応するように工夫されてゆく過程で、話し言葉が対象化され意識されるようになっていたことは推測できます。たとえ、それがいきなり日常における生の話し言葉でなく、それまでにない見慣れぬものとして新たに導入された政体の議場、あるいは寄席や演芸場でのある限られた定型的な文脈における口頭の表現であっても、生身の人間が実際に話し、語って現前している言葉のありようが、実際に文字として対象化され客体化されていることの衝撃というのは、まず確実にあったでしょう。

とは言え、議場での議論であれ、あるいは寄席の落語であれ、それは日々の日常における会話そのものとはまだ距離がある。前者は良くも悪くも演説の係累であったでしょうし、何より政治的意図を自明にはらんだ言葉でもあった。後者は言うまでもなく話者によって演じられる話体であり、その場の客という聴衆に向かっての「一対多」の言わばひとり語り。自然言語という意味での日常の会話、話し言葉での生身の人間同士のやりとりについて、まさに引き写し、しゃべっている言葉やもの言いそのままである、と大方の世間が思えてしまう程度に文字に反映され、さらにそれらを読み、楽しむような事態までがあたりまえのものになってゆくには、それなりの条件の整備とそのための時間とが、共に必要だったようです。

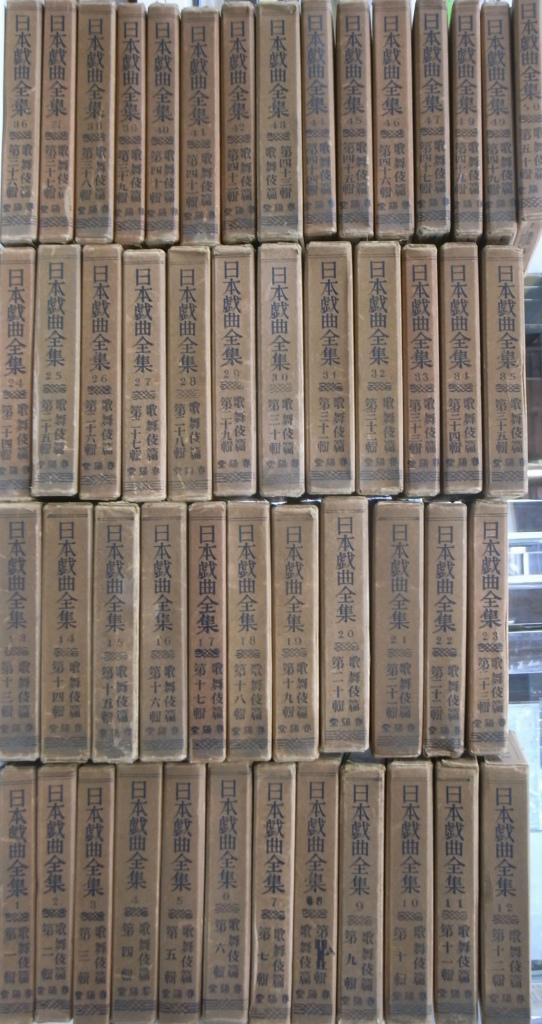

その意味で、いわゆる小説において会話がより自然と感じられるように挿入されてゆく過程と同時に、「戯曲」という形式における会話のありようが、当時の同時代の読み手の「読み」の水準に無視できない影響を与えていた可能性も考えてみる必要がある。そこには、そもそもその「戯曲」という形式自体が海外から持ち込まれたもので、だから最初はシェイクスピアやイプセンなどの翻訳ものから、といったあたりの事情も介在してきます。

思えば、それは詩にしても事情は同様なわけで、短歌などの既存の定型詩から新体詩へと移行してゆく過程で、やはり海外の翻訳として、それまでなじんでいたようなものとは違う新たな「詩」の形式が、「翻訳」を介して同時代の情報環境に組み込まれてゆくようになっていた。それら本邦の近代このかたの「読み書き」の作法のほとんどの下地に、「翻訳」のことばと文体が抜き差しならず絡まっていたのだとすれば、そもそもわれらの生身、身体性の「解放」自体がある種「翻訳」的なたてつけから始まっていたという見立てもまた、別の大きな問いの足場になってきますが、それはともかく。

話し言葉を書き言葉の中に「発見」してゆくことで、それを朗読したり口ずさんだりすることを介して、生身の身体もそこに宿る意識や感覚ともどもうっかり動かす方向に誘導する、そんな当時の情報環境ならでは「解放」があった可能性を思います。漢詩の詩吟ではない「詩」や、「戯曲」における新劇的なせりふなどを、それぞれの生身を介して実際に語り、演じてゆくことで、それら新たな形式に沿った言葉やもの言いを実際に自分でなぞり、声にし、表現してみようとすることで、たとえ「翻訳」的なたてつけから発したものであっても、生身の側に喚起されるであろう意識や感覚、気持ちの昂ぶりなどは間違いなく〈リアル〉な〈いま・ここ〉のものでしかない。

漢詩もまたそこに含まれたであろう本邦近代黎明期の、旧士族層を中心とした当時の知識層における「漢文くずし」の文体に対するリテラシーが、明治期のロマンチシズムを引き出す触媒となっていたことは、橋川文三なども早くから指摘していましたが、しかし、それらのリテラシーに見合った話し言葉の水準は、いわゆる「個人」を背景に担ったものにはなり得なかった。「個人」の手ざわり、日々の生身の〈リアル〉に裏打ちされた話し言葉の表現が、文字として散文表現の裡にうまく宿ってそれなりの場所を占めてゆく過程では、おそらく「戯曲」もまた何らか手助けをしていたはず。そして、それらの過程の下地に「翻訳」のことばと文体があったのだと考えれば、そもそもそういう生身の身体性の「解放」自体が、「翻訳」をハブとして編制されていったさまざまな形式の表現を介したところから、ようやく始まっていったことになります。

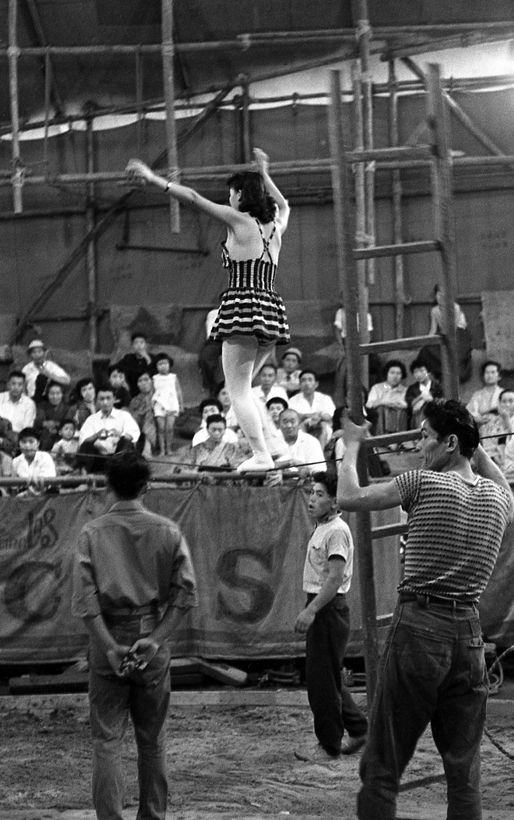

そのような新たな形式に沿った「演じる」ということが、眼前の〈リアル〉にそれまでになかったような衝撃を与えるのは、明治期の自由民権運動における書生芝居、のちの新派に連なってゆく上演のありようなどにもその萌芽は見られます。おそらくはその同じ文脈の延長線上にあるだろう衝撃として、映画のそれはさらに格別なものだったらしい。

当時のこと、最初はまだ無声映画です。「動き」が具体的に眼前に、視覚を介して確認できる光景として展開されてゆく。まさに「演じる」のと同じ効果を、しかも必要とあれば繰り返して見せてゆくことすらできる。あたりまえのことのようですが、しかしそのことが当時、同時代を生きていた生身にとってどのような衝撃をどれくらいの深さで与えていたものか。

「あの頃は監督も脚色家も俳優も、ランボーの言う未知への到達をやはり目指したのだね。ぼくたちが感激するのも無理はない。未知の世界がそこに確然とあったのだよ。人間、この奥深いもの、自然、この奥深いもの、をまざまざと教えられて(…)大写しになった眉毛や目の動きで、見えない奥の心が見えて、心と心が通じあうことがあるというのは、大げさにいえば、魂のつきせぬ戦慄だったね。」

「サイレントの末期には、世界的にもドイツの表現派とか、凄いのがあったけれども、あれがまた日本へはいってくると徳川夢声なんていう天才がいてね。『カリガリ博士』などは、夢声の説明と離れてはぼくのなかにはないんだね。(…) 説明ってのがいままでは「ただいまあらわれたのは悪漢であります」式か、でなければやたらに美辞麗句を連ねたやつだったわけだよ。」

ここでの美辞麗句というのは、漢語的な語彙や言い回しを前のめりに含んだ、書き言葉で言えば文語的な語り口調、それこそ同じ頃、浪花節においてあの雲右衛門が演じてみせたような形式だけは重々しい、しかしその内実はあちこち平仄の合わないものでもあったような、そういう語り口ということでしょう。のちに活弁調として揶揄され、古臭い表現として忘れられてゆくようになっていった、まさに「説明」話法でもあるわけですが。

「ところが夢声がはじめて、シンクロナイゼイションといったらいいか、本当に画面と合ったリアルなセリフでしゃべるやり方をはじめた。コロンブスのタマゴで、はじめてみれば何でもないようだけれど(…)サイレントの末期のいちばん進んだときに、それを非常にうまく日本の風土にのせて、単なる説明者じゃなくて、いまの吹き替えを先取りしたようなやり方をほとんど芸術の域にまで高めたような弁士が、ちょうど偶然、時を同じくして出たということね、これは大変なものですよ。」(埴谷雄高×丸山眞男『幻視者宣言――映画・音楽・文学』三一書房、1994年)

輸入ものの外国映画――当時はフランスやドイツのものが主でしたが、それらを主にかけることで、浅草などとは客筋が異なり「高級館」と認識されていた赤坂葵館の、のちに新宿武蔵野館の主任弁士として名をあげた徳川夢声の「説明」がどれほど当時、異色で衝撃を与えるものだったか。これはそのように無声映画を同時代的な衝撃として受け止め、直撃された世代による対話の一節ですが、このふたりが埴谷雄高と丸山眞男ということを抜きにしても、ここでうっかり披瀝されている「衝撃」のディテールは興味深く、そして何より微笑ましいものです。

「弁士は登場人物のキャラクターによって声色を使い分けドラマを生み出す。(…)弁士が語る為の台本が用意されているわけではなく、弁士たちは自ら台本をつくり、役になりきり、映画をより魅力的なものに仕立て上げるのである。(…)活弁によって観客は映画をみるというよりも、むしろ映画を〈体験〉するのである。」

「弁士の語り方は、声色説明派(うたう派)、客観説明派(うたわない派)と大きく分けられた。前者は土屋松濤、後者は染井三郎がその代表的人物であった。昭和の東京では「下町派」「山の手派」と名を変えて呼ばれ、徳川夢声は山の手派の代表的人物である。」(「イメージライブラリーニュース」武蔵野美術大学 2006年11月)

声色を「うたう」と呼んでいたことに眼がゆきます。つまり、今の声優的な、吹き替え的なせりふを映像の登場人物に「あてる」こと、その登場人物が実際に語っているようにせりふを上演してみせること、それらを「うたう」と表現していたこと。それは、不特定多数の観客に向かって演じる気分がそこに込められているがゆえの「うたう」であると共に、何らかの「演じる」意識、自分以外の何者かに成りきってみる心の昂ぶりなどもないまぜになったもの言いと、ここは理解しておくべきでしょう。

「動く」をそのものとして現前化させた表現である無声映画の画面に、「説明」としての語りを上演し同伴させる。音楽も共に、編成や規模はさまざまでもひとまず生演奏で上演される。声と音楽が耳から、画面は眼からそれぞれ入力されて「動く」が生身の裡、〈まるごと〉の〈いま・ここ〉に現前化される――そのような「読む」を可能にしたリテラシーを実装した読み手が、活動写真の上映の現場においても観客としてあらわれるようになっていた。ならば、その同じ彼らは、同時代の散文の表現を、あるいは詩を、童話を、どのように「読む」ようになっていたのか――問いの枝葉はさらに繁ってゆくばかりです。