●

中山正男といっても、覚えている向きはこの令和の御代、まずないのだろう。ましてや「文学」の世間では、さらに輪をかけて見事になかったことにされているはず。事実、今回この企画で採る作品の版権処理をしてもらう過程で、この中山正男だけは著作権を持っている遺族の所在がわからなかったという。

だが、「馬喰一代」といえば、あ、どこかで耳にしたことが、という程度の人がたは、ある年輩以上ならまだ本邦にはいらっしゃることと信じる。なにせ、三船敏郎と志村喬に京マチ子という、戦後の日本映画のとんかつ定食のごとき盤石の配役で映画化され、当時それなりのヒット作となって人口に膾炙した「おはなし」ではあるのだからして。

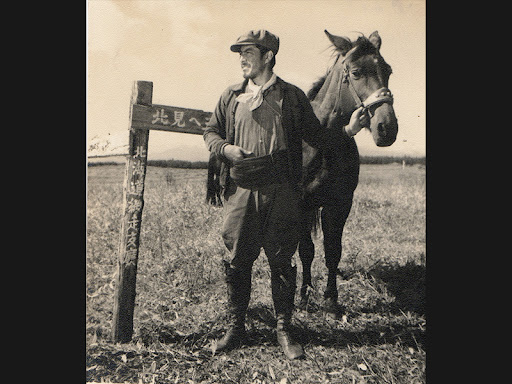

北海道は北見地方の出身。自らの生い立ちを下地に「おはなし」に仕立てた一編だった。売れたことで続編も数作出しているし、その後も求めに応じてだろう、小説というか、大衆読みものとしての創作を彼の手癖のまま、それぞれ世に残してくれてはいる。しかし、今ではもう振り返ってあらためて読もうという人も、まずいなくなっているようだ。この「豚を把んだ男」も、そんな彼の掌編中の一編。

「馬喰一代」の主人公、米太郎が彼にとっての英雄であり、雛型としての「父親」造形だとして、藤原審爾における安五郎のように、繰り返しその人物像、今風に言えばキャラクターが作品の中に姿を現わし、闊歩する。ここでもまた、その基調は変わらない。

この米太郎、実際の彼の父親がモデルだということは早くから明らかにしているし、作品を読んだ者なら誰もが明らかにいわゆるつくりもの、絵空事ではない印象を受けただろう。何より、「馬喰一代」自体、戦前は昭和17年に平凡社から出した、「自伝小説」の角書き風標題も微笑ましい「北風」が下地になっている。

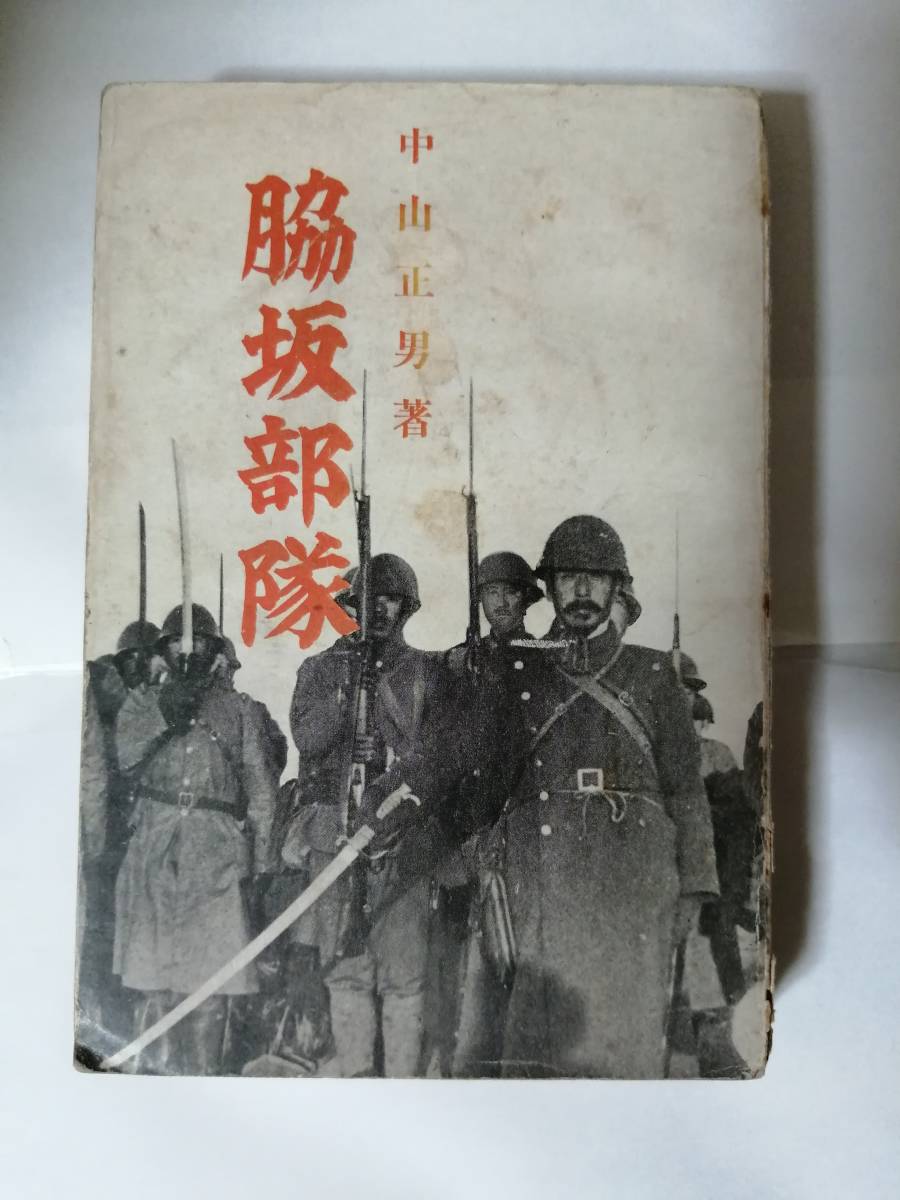

この「北風」、単行本の序には下中弥三郎自ら堂々ほめちぎっている。これは親しかったという作家のひとり尾崎士郎が、彼の生い立ちを雛型にした「春の原始林」という作品を書いたのに刺激されて、当事者としてひとつ書いてやろうと腕まくりしたという代物。とは言え、彼自身、すでに南京攻略戦に取材した「脇坂部隊」という作品で、書き手としてそれなりに名を挙げていたので、そういう意味でも時代の寵児的な一角にはいたのだろう。 なんの、当時の世間の認識としては、立派に「作家」のひとりだったはずなのだが、それが戦後になって一転、「外道」「よそもの」扱いにされたのは、いわゆる戦争協力者のひとりとして認識されていたことが大きかったのだろう。戦時中、陸軍画報という陸軍新聞班肝煎りの、いわば御用広報媒体に関わったり、それなりに華々しく実直に時代に棹さして生きてきた分、敗戦後の反動は厳しく、公職追放されて世間的なつきあいから疎外されて鬱々とする時期も経験している。

なんの、当時の世間の認識としては、立派に「作家」のひとりだったはずなのだが、それが戦後になって一転、「外道」「よそもの」扱いにされたのは、いわゆる戦争協力者のひとりとして認識されていたことが大きかったのだろう。戦時中、陸軍画報という陸軍新聞班肝煎りの、いわば御用広報媒体に関わったり、それなりに華々しく実直に時代に棹さして生きてきた分、敗戦後の反動は厳しく、公職追放されて世間的なつきあいから疎外されて鬱々とする時期も経験している。

「追放と同時に彼の築いていた一切の足場が崩れて、彼にいままで親近していた多くの人々が彼を裏切ってどんどん背反していった。(…)ある者は彼から贈られたインクスタンドにペンを浸して彼の悪口をラジオドラマにつくりあげたり、彼が彼の血涙の歴史で築いた雑誌社の部屋の権利や振替や第三種や紙の實績を、そのまゝ無償で贈ったのにその恩義にむくいる何物もなく、かえつて犯罪人の親の名を秘すように遠ざかつている。」

このあたり、大宅壮一や岡正雄など、立ち位置は異なれど、戦時中の世渡りにおいて世代的に共通する者たちの、戦後の身すぎ世過ぎのひとつの事例としても興味深い。*3

いずれにせよ、そこではこの米太郎という父親像があきれるほど見事に輪郭太く描き出されていて、それは臆せず通俗の側に全力全面投企した潔さゆえなのだが、だからこそ、書き手自身が文筆に志した者ではないという、経歴その他からのある意味勝手な判断と共に、いわゆる「文学」世間からは縁ないものと判断されたのだろう。つまり「外道」であり「よそもの」である、と決めつけられたわけだ。しかし、オビや広告の惹句、あるいは先の下中弥三郎以下、大宅壮一、尾崎士郎など華々しい推薦人の連名やその文句などを眺めると、当初からいわゆる創作というよりも作者自身の生い立ちをもとにした実録、言わばドキュメンタリー的な評価をされていたところもあるらしいことが見てとれる。

「本書はわが親愛なる中山正男君の父親の特異な性格と、その人生態度を一つの小説形式に書きあげたものであつて、私も昭和二十年の冬、彼米太郎と面接をしたが、その野性と直情は、近代人の眼にはまことに一挙一動變異な動物、いな原始的な風貌をもって迫ってくるであろう。」(大宅壮一)

「彼は勿論、文學の徒でもなく、文筆を業とするものでもない。しかし、唯、彼が止むに止まれず、筆から點滴のしたたり落つる思ひで書き綴る文中には、珠玉のような文學の一断片を生むことがある。(…)本書は中山君の父に贈る親孝行の書である。又人情豊かな体温を感ずる一つの肉体文學であるかもしれない。」(榊山潤)

戦後の言語空間で「文学」「小説」の意味あいがそれまでと大きく変わり始めていた頃の事情も透けて見えて、これはこれでまた別途、考察するに足るお題ではあるだろう。

●●

この「豚を掴んだ男」は、いくつか版元を変えて出された単行本『馬喰一代』の、昭和27年日本出版協同株式会社版の中に収められた番外編というか、本編の後日譚のような色合いのもの。その素材的なものとして「米太郎の近況」と題したエッセイ風の短文がその前、昭和25年都書院版『馬喰一代』の末尾に「附記随想」として掲載してあり、その一部分をふくらませて作品化したらしい。

「馬喰一代」本編のその後、作者が房総半島で世を忍んで帰農しながら雌伏していた頃に時期は設定されている。父米次郎もすでに老境、ひとり北見で独居しているが、息子の苦境も共に救わんと、当時息子の手がけていた豚飼いの仕事に四苦八苦する彼の苦境を見て、「おめえは金もうけにかけては、三文のねうちもない奴だ」とかねがね息子を嗤い飛ばしていた馬喰稼業の欲目が頭をもたげ、子豚百頭を神戸まで貨車に積んで売りに行くことを企てたのがことの始まり。

「馬を買うには金が少し足りなかつたんだ。それにこの頃は木材景気で、ちょつとした輓馬だつて十萬二十萬という馬廉値をよんでいるときに一頭位いの馬車馬をころがしたつてそんなにもうけがでるもんじやない。そこで考えついたのが豚商いだ。去年の暮にお前も知つているあの森の十蔵が神戸まで積んでうまいことをやつたんだ。いつぺんに三十萬とこ儲けやがつた。お前は追放になつて、まあ木から落ちた猿同然だし、おれでも稼がなかつたら大勢の孫を養いかねるのだと思つて、すこしあせつているときだつた。」

神戸へ豚を積みたいという企てを「オンネの(温泉町)松川の倅の健」という若者に知られて、その健が巡業に来た「スリッパとか云う裸踊りの女子」、つまりストリッパーのひとりにいれあげて、その女が神戸の住まい、それもあって神戸発の儲け話という態の「ハッパ(詐欺)にかけられた」。健が持ち込んできた「ハガキには神戸三宮驛渡しで豚の子生後六十日を四千圓で買うと書いてあるんだ。「そのかわりおとつさんおれを飼人にしてほしいんだが、關西見物のいい機會だから」」と、つまりは儲け話をダシにして自分はその神戸の女に会いたいというのが、戦後派アプレゲールな若い衆とおぼしき健の描いた絵図だった。で、われらが馬喰米太郎、まんまとこれに乗ってしまった。

「そのころキタミの相場は六十日コロ(子豚)が千五百圓だから税金百二十圓と神戸までの一頭あたりの運賃を加えても二千圓はこさない。十トンワ車へ二段積にして百二十圓は押し込める。(…)一臺車二十四萬のもうけだ。」

かくて、ガセネタの豚の売買話に乗せられ、神戸まで貨車積みで子豚を数百頭運ぶことになった、その顛末が「おはなし」の軸になっている。

「着荷と同時に取引の出来るはずになつていた當の相手が、いつまでたつても姿をあらわさず――こりゃハッパにかかつたぞ――と知つた時には、雨季の關西にあつて毎日三頭、五頭と豚が死んでゆく。朝鮮人部落に臨時豚舎をつくつて、ドブロクの粕をくわせる手筈をつけて、ようやく持久戦のかまえをたてたのだが――「北海道から病氣豚をつれてきたお父つさん」というような噂がたつて、一日一頭の賣れゆきもないという状態がつづいた。」

結果、進退窮まって、えい、こうなったら仕方ない、「これは天理教でいう因縁というものだと。あとにのこつた五十何頭の背中へ「テンリ」と書いて神戸の町へぶっぱなそう」という了見に至るのだが、それも朝鮮人たちに交通妨害になると止められ、結局は這々の体で息子大平のいる千葉まで逃げ帰ってきたという次第。

「おはなし」としての結構はこれだけのものでしかない。豚を戦後の世相に重ねて、私利私欲、おのれの利益最優先で奔走する「奸智にたけた豚」たちへの警句で結ぶ幕切れも唐突で、とってつけたような印象は拭えない。

ただ、そんなことは実はどうでもいい、豚を貨車輸送する際の準備からの手順や、売買に関する細かな数字、貨車積みの道中、餌が足りなくなって死んでゆく豚を沿線に投げ捨ててゆく場面の描写、など個別具体の細部が連ねられることで複合的に醸し出してくる〈リアル〉のたたずまい、それこそが、このなんでもない小品の存在感の拠って来たるところ。そういう意味では、なるほど、現実と「おはなし」世界との紐付き具合が、同時代の読み手の裡にそれまでと少し違うありようを示し始めていたらしいことも、そこであらためて問いになってくる。

「おれはこの朝鮮人部落でおぼえたものは牛のはらわたに盬をつけてなまでたべることだけだつた。あとは無我夢中で、ねてもおきても豚ととつくんで豚のおそろしさが骨身にこたえた。」

今や全国的に広まった「ホルモン」だが、これは塩ホルモンの生食。その日の朝「落とした」(屠畜した)ものでなければとても食べられるものではないし、今は食品衛生法で販売・提供することは禁じられている。自分は以前、ご当地北海道は某牧場の場長みずからさばいて秘伝の塩ダレで味付けたものを食べさせてもらったことがあるけれども、根っからの道産子で北見の馬喰米太郎ですら、この当時はまだそのような食材も食べ方も知らなかったということになる。

同じような意味で、「テンリ」と描かれた豚を神戸の街に追っ放す、という発想にも、日本映画黄金時代のフィルム、「豚と軍艦」のラスト、トラックから放たれた豚の群れがヨコスカの街路を縦横に疾駆し占拠するシーンの、おそらくは共鳴し得る何ものかを熱っぽくはらんだ幕切れがイメージとしてはらまれている。あとさきの関係だけを詮索するのは野暮だけれども、映画は昭和36年、この小説の発表後10年たってからの公開だから、特に裏づけなどはまだとっていないけれども、あれを撮った今村昌平がどこかでこの中山正男流の豚の群れが疾走するイメージを眼にしていた可能性はあるだろうし、またさらに言えば、この「豚群疾走」という原風景自体、またその他の創作物に当時、いくつか同時代的に多発していたかもしれないことも含めて、これまた今後のお題の引き出しに入れておきたい。