敗戦後、流行歌は世相と結びつけられ、語られるようになりました、それまで以上にあたりまえに。

「歌は世につれ、世は歌につれ」というあの有名なもの言いも、玉置宏が自分の番組で使い始めたのが、一説には昭和33年とか。この「世相」と「流行歌」の関係があたりまえのものになっていった過程、というのもすでに「歴史」のようです。

それら〈いま・ここ〉の眼前の事象としての「世相」と「流行歌」の関係を、学問であれ何であれ、いずれ知的な枠組みからとらえようとする試みというのも、やはり戦後になって本格的になります。

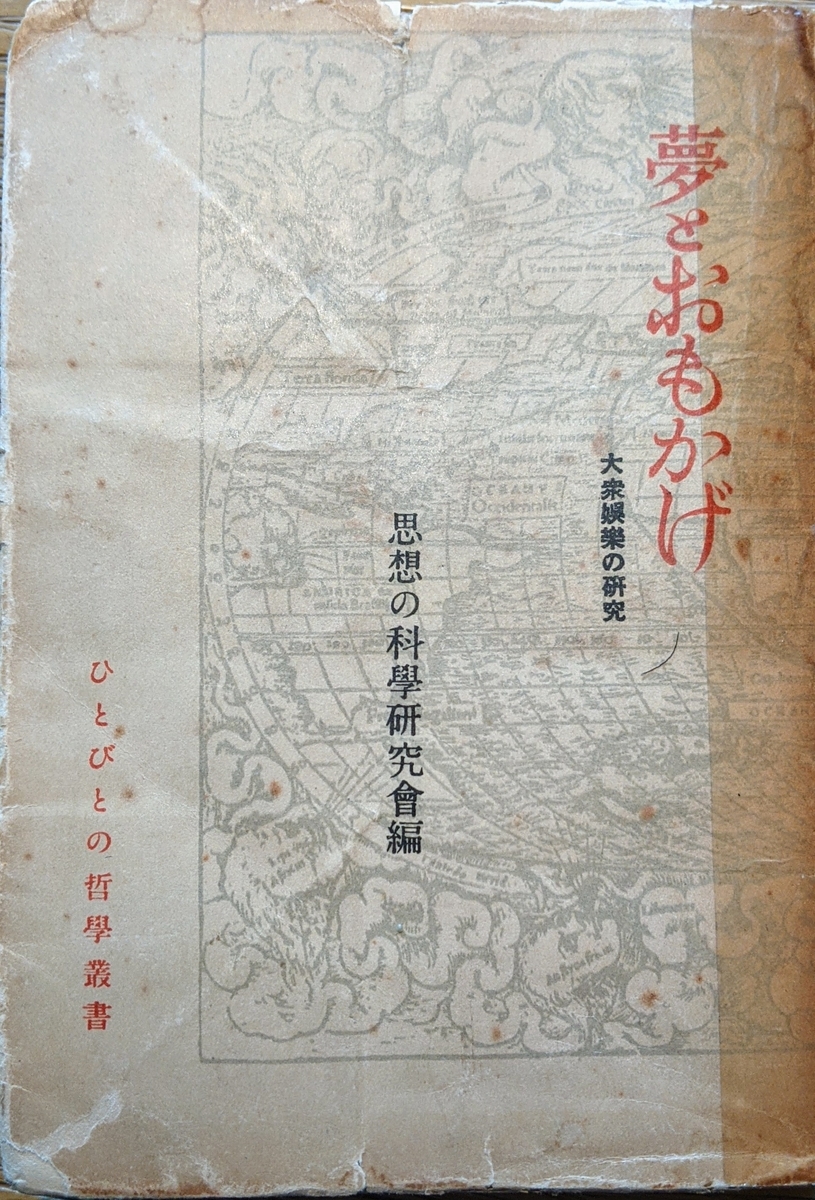

はじめの一歩、としてよくあげられるのは『夢とおもかげ』(1949年)でしょうか。副題が「大衆娯楽の研究」。思想の科学研究会・編による「ひとびとの哲学叢書」の一冊。「哲学」というもの言い自体に戦前由来、明治このかた本邦近代の知的言語空間のありようが、その窮屈さや不自由さと共に、間違いなくある権威として重みを持って受け取られていた、そんな時代の栄光ではあります。

この仕事、実は近年、あまり省みられなくなっている。まるでサブカルチュア全盛、大衆文化こそが文化の中核であるかのような様相を呈している、近年の本邦日本語環境での人文社会系のありようの、この只中においても。*1

「古い」ということがまずひとつでしょうが、それ以上に、流行歌や大衆小説などを「大衆娯楽」(「大衆文化」という言い方はまだしていない)とくくって、それらを世相と結びつけて人々の意識、つまり(当時新しいもの言いだった)「社会心理」を読み解こうとする手法自体の陳腐さなどから、すでに評価の確定した過去の遺物のように片づけられ、「効率的に」忌避されるようになったのが大きいように見えます。*2

とは言え、その「古い」から汲み取っておくべきものも、きっとある。

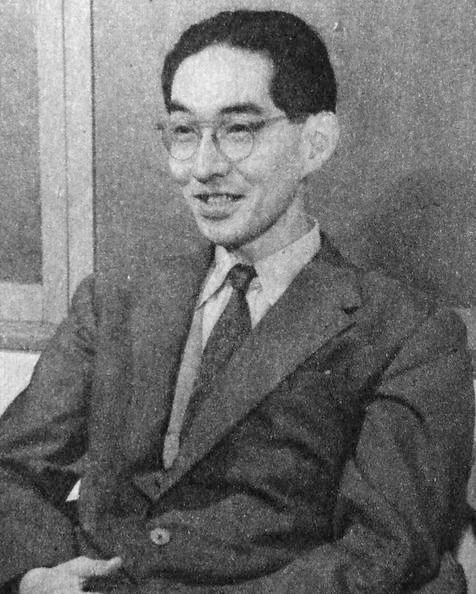

ここで全体を主導しているのは、南博。京大から戦前にアメリカはコーネル大学に留学、戦時中もそのまま滞在、戦後に帰国して「社会心理学」という新しい学問のプロモーターとしてマス・メディアも含めて広く活躍するようになっていった、まだその当初。「大衆娯樂調査の意義」というマニフェストを冒頭、掲げています。

「大衆娯樂の調査に當って、われわれは、娯樂をその内容からだけではなく、一定の娯樂に對して、大衆がそれをいかに受けとるかということ、および娯樂の多少とも永續的な社會的効果、以上、三つの面を、立體的に調査しなければならない。」(南博「大衆娯楽調査の意義」)

「娯楽」を正面から相手取ること、それによって「大衆」の実際を学問的考察の対象にすること、それらはまず穏当な、戦後の新しい学問の視点を表現したものだったでしょうし、実際それはその後の「評価」としても概ねそのように言われていることです。

とは言え、彼はこのすぐ後、こんなことをなにげなく付け加えている。

「大衆娯樂を全面的に研究するためには、更にさかのぼってその供給者に關する調査を行わねばならない。それは大衆娯楽を供給する企業體あるいは公私團體の分析である。實際には、大衆娯楽の考察の基本點は、この供給者分析であり、それは供給者の占める社會的な位置と機能の分析に他ならない。そうして供給者の意圖を追究することによって、初めて、内容反應、効果の精確な分析が可能となる。すなわち、供給者の意圖は、大衆娯楽のあらゆる面を貫く一本の線としてこれをとらえねばならない。」

流行歌であれ、大衆小説であれ、映画であれ演劇であれ寄席娯楽であれ、「大衆」を相手取る「娯楽」であれば、それはどのようなものであれ商品であり、商品である以上、市場を介在して世の中に供給され、流通されてゆくものであって、だからそれらを支える生産と供給、大きく言えば産業構造も同時に視野に入れておかないといけない――要はそういうことを付言しているのですが、ただ、残念ながらこの時点ではこの付け加えた一節の重みをちゃんと受け止められるだけの足場が、本邦の言語空間には準備されていなかったらしい。

ともあれ、流行歌というとりとめない対象を介してその背後の世相にまで迫ろうとして、彼はこんな手法をとりました。

(イ)各レコード會社の賣上最高のものから選擇する。レコード會社はキング、ビクター、コロンビア、ポリドール、テイチクの五社。

(この場合には二〇年八月より二三年一二月までの分をとった。)

(ロ) NHKのヒット・パレードに三回以上歌われたもの。

そして、(イ)の方法でえらんだもの53曲、(ロ)の方法によるもの23曲、計76曲から重複を除いて61曲を俎上にあげ、その上で、「歌詞」の内容から以下の4類型に分類する。

① 普通感傷的と呼ばれるもの……29曲

② 主に頽廃的ともいうべきもの……16曲

③ 「あこがれ」「恋愛謳歌」「異国趣味」「少女への愛着」「都会謳歌」などの、比較的明るい、ロマンティックな要素が多いもの……10曲

④ 「ナンセンス」「無邪気」「のんき」などの「おかしさ」を持つもの……6曲

その後、「歌詞」に使われている単語について抽出し、「自然現象に関する名詞」「抽象名詞」「代名詞」「普通名詞」「動詞」「形容詞」「感嘆詞」などに分けて、それぞれ考察し、「詩形」についてと共に、純粋に言語表現としてかなり機械的と言えば機械的、まさに「科学」の態度で、それら通俗商品の典型でもある「流行歌」にアプローチしようとしているのが、今となっては微笑ましいくらい素朴で、実直です。

これに対して別稿で、当時「音楽評論家」として著名で、戦前から音楽教育の立場からいわゆる民謡や童謡、わらべうたなども含めた民俗系の音楽や民衆音楽の類までの視野を持っていた園部三郎が、音楽は歌詞だけではなく音楽そのものとしての要素も共に考えねばならない、という、これはこれで穏当な主張をして、カウンターを当てる形になっています。

「音樂という場合、あくまでも感性的な統一體として一つの作品を分析するのでなければただしい結論はでるものではない。もちろん、文學的な面の分析というものが、不必要だというのではない。そういう分析の結果がけっきょくにおいて、音樂的な面にどのようにむすびついているか、あるいは、どのように統一されているかということの結論をうるための前提として、文學的な面の分析も絶對に必要である。」

このあと、「だから」で受けて展開されるくだりが、なかなか味わい深い。

「だから、たとえば浪花節――は歌曲ではないけれど――の文學的いみを分析してみて、そこに、どのような進歩的な意味内容がかたられているとしても、音樂的な性質をもった作品としては、決して近代的なものだとはいいえないのである。浪花節がほんとうに近代化するためには、音樂的な性質自體が近代化されなければならないはずだ。」

時代の空気、時節の刻印が、くっきりと見えます。「近代的」「進歩的」というのが自明の価値になっているのはもちろん、その内実もおそらく相当程度に彼らの間では共有されていたのでしょう。こういう前提が当時「そういうもの」として共有されている界隈があり、その中で生きて呼吸していた人がたが書き残した文章であること、それを〈いま・ここ〉から織り込もうとしておかないことには、同じ活字の字ヅラの向こう側にうごめいていたであろう当時の〈いま・ここ〉の手ざわりもまた、うまく察知できない。

「具體的にいえば、もっとも近代的な本質をもった小林多喜二のものがたりが、浪花節のもつ音樂的感性にふさわしいものであるかどうか、ということが第一に問題である。小林多喜二のものがたりの本質が、もっともたかく、またふかく表現されるためには、あのような原始的な音樂的表現によっては完全なものになりえないはずだ。」

おお、小林多喜二の浪花節! いや、ひとつ間違えればそれくらいのことを平然とやってのけるくらいに、実は浪曲・浪花節という芸能の器量は融通無碍に広大でしたし、また、それを実際に作り出せなかった本邦左翼(に限らず知性一般)の、およそ「芸術」をダシにした運動というのは、大衆的な通俗の現実に対して認識も力量も足りなかった。小林多喜二がこうまで偶像化されていった過程自体、「戦後」のそのような言語空間が介在してのことだったようですし、浪曲・浪花節を躊躇なく「原始的な音樂的表現」と断じるある種の明快さについても同様です。しかし、とは言えそれらがあってなお、そこを足場にしながら次にまた、こんな認識にも連なってゆくあたりもまた、当時の空気なのでしょう。*3

「しかし、音樂的、感性的性質というものは、非常に保守性のつよいものであって、今日日本の民衆の中にふかくくいいっている音樂性が、きゅうに近代化されるものでないことはいうまでもない。そういういみで、私は機械的に浪花節ぼくめつ論をとなえるものではないが、民衆の音樂教育が徹底すれば、いわゆる浪花節は全くちがった形をもつにちがいないとおもっている。」

「文化」とは、そのように無意識なども含めた「そういうもの」として推移しているもので、それは「保守性のつよいもの」という表現にひとまずなってはいるものの、文字を前提にした知性や理性の側から都合良く制御し得るようなものでもないらしい――そのような認識が戦前よりも前面に出てくるようになっていたことが看てとれます。「音楽」のその音楽ならではの「音」や「うた」の部分が、それら「そういうもの」の領分を否応なしに含んでいるものらしい、という認識と共に。とすれば、眼前の〈いま・ここ〉、自らもまたその中に生きている現実≒「世相」についての「科学」とは、果してどのような形であり得るものなのか、といった茫漠とした、しかしより本質的で、かつ素朴でもあるような問いの気配を必然的に伴いながら。

その上で、園部は「一つの樂曲を構成するさまざまな音楽的要素、たとえば、リズム、メロディー、ハーモニィ(和聲)、音階と旋法、音程などと、それらを現實化する表現手段であるところの人間の聲、あるいは樂器の性質を分析してみなくてはならない」と言い、ここでとりあげられているような流行歌については「流行歌手の發聲と歌唱の方法」について考えるのがわかりやすい、と説いてゆきます。

このあたりの發聲や音程、邦楽由来という「ユリ」や「コブシ」の影響、さらには、「今日の流行歌の非近代性と頽廢性」に対して「日本の流行歌に共通の叙情性や、あるいは感傷性などとは全くちがった性質」のものであり「民衆が意識した自己矛盾を自ら解決しようとした」ひとつの例を「東京ブギ・ウギ」以下のブギ・ウギの流行に見ようとして、「今日の都會の民衆がすでに過去のお座敷的藝に魅力を失い、より肉體的な動的な娯楽に興味を感じつつあることを笠置のブギ・ウギから學びとらねばならない」とまで熱く言挙げしていたりすることなど、なかなか示唆に富む部分があれこれあるのですが、この場では措いておきましょう。

そのような戦後間もない頃、思想の科学研究会が「科学」を武器に、知性や理性の側から「大衆娯楽」というくくりの中の「流行歌」をとらえようとしていた、そのとらえようとされていた同じ当時の「世相」≒〈いま・ここ〉の裡に、流行歌の「歌詞」をつくってみたいという情熱もまた、それまで以上に強く宿るようになっていたようです。南がなにげなく附した、先の大衆娯楽の「産業構造」に関わる示唆は、彼自身の論考では「流行歌をめぐる企業體について」という一節が附されて、レコード産業と商品レコードの流通・宣伝のごくアウトラインが記されていますが、その構造のさらに足もとで、「歌謡」を「文学」として、また趣味としてつくりたいという熱もまた、同じ「世相」としてあったことを、もう少し千鳥足ながら探ってみたいと思います。

*1:案の定、あれこれ絡んでくる向きがさっそく……研究史的に必ず触れられているくらい有名な文献だ、何も知らないのか、的な。次のパラグラフをおちついて「読む」ことくらいできないのだろうか……210511

*2:「研究史」だの「概論」だので「必ず紹介される」ようなものだからこそ、その「必ず紹介される」間尺でしかインプットしない/されない症状というのが、より難儀で深刻になっているいまどきの情報環境とその内側のエリジウムで純粋培養されている若い衆世代(だけでもないか)の構造的ワヤ、というのもあるんだがな……

*3:小林多喜二の浪花節、は実際にあったらしい。「終戦後さほど経っていないころ、私は小林多喜二とその母に取材した浪花節を聴いたおぼえがある。「軍国の母」の愚劣が自明のものとして承認され、コミュニズムが知識人の神であったその当時、戦前の左翼文学については何も知ることになかった私は、正義のために闘った小林多喜二とその母の美談に、かなり心を動かされたのである。その浪花節の作者が、当時の風潮に便乗してそういう作品を書いたのか、明確な社会参加の目的意識をもって書いたのか、私は知らない。」しかし、「軍国の母」の美談と「前衛闘士の母」の美談とが、イデオロギイ的ヴェクトルの対立にもかかわらず、等価な構造をもち、その美談が私自身をも含む大衆の感受性のある側面をゆり動かしたという事実は、現代芸術におけるかなり本質的な問題の所在を暗示してはいないだろうか。」(磯田光一「心情美学と小説造形――反俗信仰の克服」初出『批評』3号 1965年、『パトスの神話』所収、1968年)