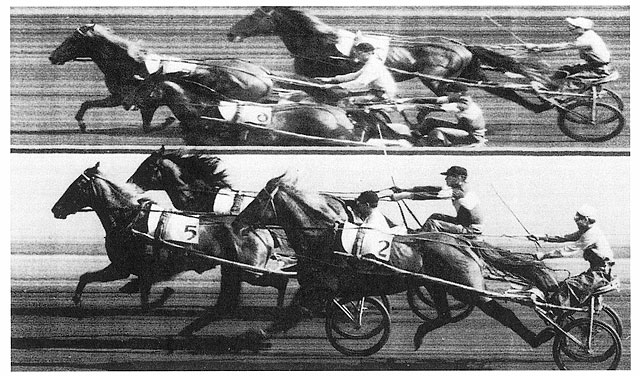

この『騎手物語』に出てくる競馬は、ご覧になってもらえばわかるように、今の日本で普通に行なわれている平地競走とは趣きが違います。かつて『ベン・ハー』に出てきた古代のチャリオットレースのような、馬の後ろに二輪車をくっつけて走る競馬。正式には繋駕速歩競走といいます。今のわれわれにとっては見慣れないものでしょうが、しかし、昭和四十年代前半までは日本でも立派に行なわれていた競馬です。

今から半世紀前、敗戦直後に競馬を再開したのは北海道の進駐軍競馬でした。仙台から札幌に進駐してきたアメリカ陸軍第一一空挺師団司令官J・スイング少将じきじきの命令で、あちこちに散らばって残ったわずかな馬と競馬師たちとをかき集めて半ば強引に開かれた競馬。記録によれば初日は昭和二一年七月四日、霧雨のけぶる札幌競馬場で、記念すべき第一レースを勝ったホロカツに乗ったのは上田市次。道営競馬初代のリーディングジョッキーとなった彼は、速歩の名騎手でもありました。後に兵庫県園田競馬場の調教師となって引退しましたが、僕が探して訪ねあてた時には馬の事故で不自由な身体になり、現役時代の話もほとんど聞けませんでした。『厩舎物語』(日本エディタースクール出版部)に書いた八二戦一勝の競走馬ダイキヨヤングをめぐる厩舎の人間関係も、実はこの敗戦直後に道営競馬の速歩競走に携わっていた男たちが軸になっていたものです。

速歩競走には、騎乗速歩と繋駕速歩がありました。つまり、普通の競馬のように人が乗って走り方だけ速歩で行なうものと、ソルキーと呼ばれる軽快な二輪車をつけて行なうもの。この『騎手物語』に出てくるのは後者の繋駕速歩ですが、わが国では昭和二〇年代末からそれまでの騎乗速歩を繋駕速歩に転換してゆきました。

その頃、「キャンター一年、ダク三年」という言い方があったそうです。「十の力を十出すのがキャンターなら、十の能力を八か九、さらに九・五のギリギリに抑えて走るところに速歩の苦心があり、また醍醐味があった」。つまり、キャンターで走る普通の競馬よりもダク、つまり速歩で走る競馬の方が技術が微妙で、それだけ乗る方もプライドが高かったわけです。使う馬もサラブレッドなどの軽種ではなく、主にアングロ・ノルマンと呼ばれる中間種。今はほとんど見かけなくなりましたが、戦前は乗用軍馬の主流を占めていた馬種です。さかのぼれば、初期の地方競馬などは軽種馬による平地競走よりも、これら中間種による速歩競走の方が番組の中心だったところもあります。筋骨、とりわけ後肢の飛節などの鍛練に効果があると言われ、軍部もこの速歩競走を奨励しました。長距離での持久力を要求される当時の乗用軍馬の鍛練にはうってつけだったのでしょう。

昔、速歩に乗っていた騎手の一人はこう語っています。

「速歩といっても今の人には分からないだろうけど、味のある難しいレースだったんですよ。ハロン(二〇〇m)を何秒で走るか、緻密な計算と反則ギリギリのせっぱ詰まった競走だけが勝利への条件だったんです。駆け引きも厳しかった。キャンター馬に比べてのどかな感じもしたけど、奥は深かったんですよ。」(道新スポーツ編『北の蹄音――ホッカイドウ競馬四十年史』より)

中央競馬の速歩競走は昭和四三年一二月一五日、第四回中京競馬最終日をもって廃止。道営はそれから二年後の昭和四五年一一月九日を最後に、同じく廃止されました。理由は、平地のスピード競馬に慣れた観客に飽きられたこと、走法の規定により失格の判定が難しくトラブルのもとになりやすかったことなどの他に、何より、サラブレッドやアングロ・アラブという平地競走用軽種馬の国内生産が折からの高度経済成長もあり軌道に乗ったことで、わざわざ中間種を生産する農家がいなくなったことがあげられます。競馬が国民的レジャーとなってゆく、その華やかな時期を目前にして速歩競走は姿を消し、それに伴う知恵や技術、さまざまな創意工夫の記憶もまた、馬をめぐる仕事で生きる人々の間でさえも遠く忘れられてゆきました。いずれにせよ、今は昔の物語、です。