――小説を映画化するということは、その小説からエッセンスだけを抽出して、そのエッセンスをもう一度、映画として豊かに再展開して行くことですから、言ってしまえば、エッセンスが濃厚でありさえすれば、原作の小説がくだらなくたってつまらなくたって失敗していたって未完成だって、一向に構わないんです。 *3

――吾々は勿論民衆を支配したり指導したりする役目を持つてはゐない。民衆を自分の手段とする者ではない。吾々はつまり吾々自身の問題として、娯樂といふものを省察せざるを得ないのである。 *4

はじめに――再び「無法松の戦後的変貌」から

巷間「無法松の一生」という呼び方で、ある時期までほぼ国民的な通俗教養の一部と言ってもいいくらいに広く知られていた物語とは、もともと戦前、1939年(昭和一四年)に九州は小倉に住んでいた作家岩下俊作によって書かれた「富島松五郎伝」という小説に端を発した、その後さまざまに語り直され、時代や社会状況に応じて解釈し直されていった、ある意味で民話的な「おはなし」の過程でした。 *5

以前、自分はこの「無法松の一生」として知られるようになっていた物語が、原作である小説から始まり、その後映画や演劇、各種小説やマンガその他、さまざまなメディアを介して民衆的表現として通俗的に語り直されることで、どのようにわれわれ日本人の想像力の銀幕の上にある一定の輪郭を持つ「おはなし」になっていったのか、そしてそれがもとの小説からどれだけ異なるものに闊達に、融通無碍に、その時代の情報環境と人々の想像力とが織りなす「場」に共有されていったのかについて、できる限り民俗学の視点と手法からその跡をたどってみる作業をしていました。 *6

この作業の過程で、「無法松の一生」が戦後の言語空間においてどのような改編を加えられていったか、当時の時間的制約や書籍としての紙幅の制限などによって充分に展開しきれないまま、最終章に半ば示唆的に書き記しておくにとどまった懸案の課題について、その後の時間の経過の中で蓄積し醸成してきた問題意識に従って、改めて〈その先〉を展開してみようと思います。 *7

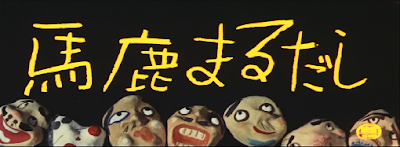

まずは、戦後の過程で「無法松の一生」という「おはなし」を形成していった際の代表的なヴァージョンとして、山田洋次の初期の『馬鹿まるだし』という映画を足場として、敗戦後から高度成長期にかけての時期に、われわれ日本人の民俗的レベルも含めた想像力の地平にどのような「おはなし」として「無法松の一生」がそのかたちを新たに整えられていったのか、その背後に働いていた民衆的想像力の文脈において、若干の考察を試みることにします。*8

山田洋次と映画『馬鹿まるだし』

小説「富島松五郎伝」の主人公である「無法松」と呼ばれる天涯孤独な身の上で無頼の人力車夫富島松五郎は、職業軍人の妻、後に未亡人となる吉岡夫人と知り合うことで「恋愛」感情にめざめてゆくが、しかし、それは身分違いの恋に自ら歯止めをかけてしまう彼自身の「純情」によって制御され、残された遺児の敏雄への父性の発露として表現されるしかなく、結局、「恋愛」としては全うされることのない一方的な片想いに終わった――端折って言えば、そのような「男らしさ」を貫くことで「忍ぶ恋」を通すことになってしまった「悲恋」の物語、というのが世間的に「無法松」を広める端緒となった映画版「無法松の一生」以来、一般的な理解として受け継がれてきています。

けれども、元の小説を現在の時点から読んでゆく限り、無法松が吉岡夫人に抱いた感情を「恋愛」と直結的に解釈できるような要素は、作者岩下俊作が書いたテキストの表面上には現われていません。 *9 それを「恋愛」と解釈して定着させていったのは、主に映画化に際してシナリオを担当した伊丹万作であり、伊丹に代表される当時の都市型知識人的な「読み」だったのではないか――この「読み」の地点から、敗戦後の過程で「名作」との評価が拡散、定着してゆき、小説から始まり映画から舞台、その他さまざまな媒体に移し変えられてゆく「無法松」の戦後的変貌と転変が本格的に始まります。 *10

『馬鹿まるだし』は1964年(昭和三九年)公開の映画作品ですが、当時すでに戦後以来の過程で通俗教養と化していただろう「おはなし」としての「無法松の一生」が作中で重要な役割を果たしていること、そして何よりも主人公の松本安五郎のキャラクター自体がそれら戦後的「無法松」のあり方を象徴していることなどから、これらの変貌を考えてゆく上での格好の足場になります。

安五郎自身、着古した兵隊服をまとって村へ流れてきた無精髭だらけの風来坊であり、元が土工なのか職人なのか、はたまた香具師か何かやっていたのか、そのへんの素姓のよくわからない人間で、粗野で礼儀なども知らない様子で、もちろん教養などは明らかに持ち合わせていない、そういう意味では舞台となっている地域の村社会にとっては「異人」であることは間違いない。けれども、持ち前の人の好さなどが幸いしためぐりあわせで「そらちょっと頭の足りんようなとこはあるけど」*11 悪い人ではないらしい、とまわりに評されるようになってゆく、そういうキャラクターであり、その限りで無法松とも地続きの人としての善性、天然の人の好さという属性をまず持たされています。

この『馬鹿まるだし』の制作に至る経緯については、山田自身、こう語っています。

「「一九六三年、まだ監督になりたてで海の山のものともつかない頼りなげな私に、面白い小説だが脚本にするのが難しくて誰もやり手がない、お前研究してみろ、とプロデューサーから手渡されたのが藤原審爾の小説「庭にひともと白木蓮」である。すでにあるシナリオライターが脚色したものがあったのだが、起承転結のある物語にするための作為が働きすぎていて原作にはかなり遠いものになっていた。原作は小さなエピソードの積み重ねだったから、私は脚本もそのとおりに構成し、ナレーションで綴る方法をとってみた。ストーリーに頼らずエピソードの積み重ねで主人公のキヤラクターと心の動きを語る、という方法はそれ以後私の映画作りの基本的な形となり、寅さんシリーズに踏襲されて今日に至っている。」 *12

「起承転結のある物語」ではなく「小さなエピソードの積み重ね」を「ナレーションで綴る」ことで「主人公のキャラクターと心の動きを語る」という手法。これは言い換えれば、近代的なリニアーな「筋」のある、そしてそれが主体であるかのような「物語」ではなく、挿話とそこに含まれるディテールとを語り手の話しことばを介して語ってゆくことを主体とした、民話などと同じ口承的な「おはなし」であろうとすることを選択したということになります。

とは言え、彼自身はこの映画が「喜劇」として見られることを当初、うまく理解できなかったようです。

「主役はハナ肇、その他登場人物にはコメディアンを多く登用したことから(渥美清も女房を寝取られた酔っ払いの大工の役で出演している)会社は喜劇として売るべく『馬鹿まるだし』という些か品のない題名に変えてしまった。まだ若かった私は、精魂をこめて作りあげた作品を自分で観ながら、これが笑える作品であるとはとうてい思えなかった。それはそれでいい、藤原さんの美しい作品を真面目に映画化したのだからおかしいものになるわけがない、と私は諦めたような気持でいたのだが、封切られてみると映画館の観客は予想に反して実によく笑ったものだった。」*13

しかし、これは文字通りには受け取れません。

たとえば、作品として決定的なシークェンスである最後の裏山での騒動の場面、村の衆「みんな」に煽てられて心ならずも決死隊的な殴り込みに向かわんとする安五郎が、あこがれのご新造さん夏子に「馬鹿ね」と、低くつぶやくように言われたその瞬間、カットバックされる安五郎の平手打ちを喰った子どものような表情のとびきりのアップに対して、まさにその脳内に炸裂したかのようにも聞こえるあっけらかんとしたドカーンという爆発音を効果音的に重ねていることひとつとっても、この瞬間に想定されていたはずの「笑い」について、その意味も含めて彼が確実にあてこんで演出していただろうことは間違いない。 *14

自分が世話になったと認識している村の衆、その「みんな」のためにここは一番、身体を張って役に立とう、これでまたその「みんな」の中のひとりであるはずのご新造さんにもほめられるに違いない、という勝手な思い込みは一瞬にして裏切られ、ただの「馬鹿」としてしか見られない自分の立場に初めて気づいてみるみる変わってゆく表情の変化と、それでももう後には退けない引っ込みのつかなさからしゃにむに斬込むしかないという安五郎の内面の一転、裏返った破裂のしかたを、ハナ肇はここでかなり見事に演じてみせています。いや、これはそういういわゆる演技の善し悪し、技術の上手下手といった水準の「演じる」とは違う、敢えて言えばそれら以前の素朴な生身の意識ごとの投身、当時のハナ肇というひとりの生身を伴った個人自身に確かに宿っていたらしいその「馬鹿」の主体がうっかり表現させてしまったもの、という印象である分、演技としての小手先の企みや仕掛けなどを越えたところで、それらを観る同じこちら側の主体に差し迫ってくる何ものか、を切実に感じさせます。 *15

何よりも、この作品において彼は「無法松の一生」を足場にしながら、そこの距離で主人公安五郎のキャラクターを造型しようとしていること。そしてそれはすでに輪郭の定まりつつあった無法松というキャラクターに対するある種パロディ的な属性を本質的に持たされていたこと。これらによって、松竹側の営業戦略なども含めて一括して「喜劇」という枠組みに押し込んでしまうのが妥当だったかどうかはともかく、少なくとも観客側にそれらパロディ的な「笑い」を喚起させることを想定していたと考えるのが自然でしょう。その程度に「無法松の一生」は戦後的価値観、少なくとも山田洋次と彼に代表されるような敗戦後約20年を経過した昭和39年時点での知識人的な意識から想定されたそれは、何らかの距離感と共にとらえ得るようなものにすでになっていたらしい。そしてそれは、ざっくりと「古い」と意味づけられてしまうような、そして「古い」とするからには同時にそう決めつける根拠としての「新しさ」も同時に留保されているような、そんな意識のからくりの中にある種の「笑い」を伴った距離感と共に、新たな居場所を勝手に確保されてしまうものだったようです。

『馬鹿まるだし』における「無法松の一生」

山田洋次が「無法松の一生」に陰に陽に影響を受けていた、というのは少し性急、かつ断定的に過ぎるかも知れません。しかし、何らかの意識をずっとしてきていた形跡があることは否めない。初期の「馬鹿シリーズ」を通してハナ肇の身体を介して造型されている主人公像は、戦後の空間における「無法松」のありようを彼なりのフィルターを介して改めて具体的なキャラクターとしてまとめられていったものに他ならないし、それはもちろんその後のあの車寅次郎、「男はつらいよ」シリーズの「寅さん」にまで昇華、結晶していったものである――こういう解釈の理路もまた、すでに一定の定説のようになっています。

それはそれで間違いではない。けれども、その間に横たわっていたはずの変貌や変質の過程について、人々はまだそれほどうまくことばにして気づくことができていないままです。それは、山田洋次という創作者に対する「評価」についても、不幸で不自由な定型化を行なってしまうことにもつながっています。 *16

『馬鹿まるだし』には、実際の「無法松の一生」が舞台で上演される芝居としても登場します。これは原作とクレジットされている藤原審爾の「庭にひともと白木蓮」にはない、映画化に際して新たに付け加えられた場面であり、全体からしても重要な挿話になっているのですが、その意味で、山田洋次の作意が直接反映された個所でもあるはずです。

村に「異人」として入り込み、浄念寺に忍び込んだ泥棒をつかまえたことをきっかけに村に棲みつくようになって、にわか俠客ぶりを発揮するようになった頃、地元にまわってきた旅回りの一座の興行の勧進元になる安五郎。その一座の演し物が「無法松の一生」だったのですが、映画の中で上演される劇中劇とも言うべきその舞台の終幕、病床についている老いた無法松が吉岡夫人に抱かれながら、苦しい息の下からこんなせりふを口にする。

「ご新造さん、あっしゃ汚れた男です」

このせりふの場面はまた、先の『馬鹿まるだし』の慷慨を語る際にも言及されています。

「姉さん(安五郎のあこがれだった若く美しい未亡人、「無法松の一生」における吉岡夫人にあたる)の再婚が決まり、いよいよ明日お嫁入りという日の夜、すっかり落魄した上につまらない喧嘩で両眼を失明していた安さんは、お別れの挨拶に来る。そして彼が大好きだった「無法松の一生」という芝居の中のセリフを口にするのである。」 *17

けれどもこのせりふ、「無法松の一生」の原作「富島松五郎伝」にはなく、初めて舞台化された昭和十七年の文学座の上演にも見あたらず、映画化された伊丹万作のシナリオに至って初めて出てくるものです。とは言え、映画版では検閲によってカットされたシーンに含まれていたので、実際には戦前には映像としては公表されていない、その意味では幻のセリフということになる。*18 このあたりの事情が一般に明らかになってゆくのも戦後のことなのですが、それがどうやら山田洋次の記憶には刻みつけられていたらしい。 *19

原作ではある夏の夜、松五郎が吉岡宅へやってきて、吉岡夫人に「俺は、さみしゅうてつらい」とついこぼしてしまう場面にあたる。文学座の上演では、吉岡夫人が写経をしているところにやってきた松五郎が想いあふれてつい手を取ってしまう、という演出になっていて、その際、自分のやったことに気づいた彼が手を放して思わずもらすせりふ、という形になっていた。観客側の最大公約数的な理解で言えば、それまで言うに言われぬ忍ぶ恋を貫いてきた松五郎が昂まった気持ちを抑えられずにうっかりその心中が表に出てしまう、といった意味づけがされてゆくところで、まさにその心中を表現するためのせりふということになるのでしょうが、しかし、このせりふが戦後になって初めておおっぴらに「無法松の一生」の上演に付け加えられるようになったことの意味は、おそらく小さいものではない。

「おれの心は汚い」「汚れた男です」というこの「汚れた」の意味は、伊丹万作自身が言っているように「あの作を読むものは、だれしも松五郎の純粋な気持ちを恋愛というありふれた言葉でヨゴしたくない感じを持つに違いない。そのために我々は無意識のうちに、この作を恋愛小説と考えないような傾向におかれる。」*20 という、松五郎が自覚のないままに抱いていたとされる「恋愛」に対する評言になるようです。性的な存在としての意味も含めた情愛の表現としての「恋愛」は「汚い」という感覚が当たり前で、しかし実はそんなものではない、というのが伊丹の、そして伊丹に代表されるような当時の知識人的なある種の共通理解であり主張だったらしい。だから、ここでの無法松もまた、伊丹らと地続きの「恋愛」観を持った存在として解釈、想定されることになり、またそれゆえにこの部分がことさらに強調されてゆくようにもなったのでしょう。

さらに、この劇中劇としての「無法松」では、幕切れの場面での最期のひとこと的に使われていて、またその芝居の場面を観ていた安五郎が痛く感動してしまう、という設定になっていますから、このせりふひとつが安五郎のその後の「回心」の引き金になったという、物語の上での大事な役割も背負わされることになる。これは旅回りの劇団の芝居という劇中劇の設定の上に、すでに定型として通俗化されている「無法松」という脈絡で出てきたせりふですから、山田洋次の想像力においては「戦後間もない当時、すでに通俗的に世間に理解されていただろう「無法松」」においては当然あるべきせりふ、ということになるのでしょう。つまり、彼にとっての通俗、想定されるその他おおぜいとしての世間というのは、戦後間もない頃において、戦前昭和一〇年代の都市型知識人と地続きの「恋愛」観をすでに当たり前に持っている、という理解の下にあったことになります。

『馬鹿まるだし』の時代設定は昭和二四年頃、それを語り手の清十郎が「もう十四、五年も前のこと」という物語上の現在で語っている形になっていますから、映画がつくられて公開された昭和三九年とほぼ重なっている。つまり、すでに高度経済成長期にさしかかり、敗戦の傷跡が身のまわりから概ね見えなくなっていた映画公開当時の〈いま・ここ〉から、敗戦後まだ間もない時期の時代や世相、その中に生きていた頃の自分たちの気持ちや感覚を改めて振り返りながら、その距離感を前提にして解釈された「無法松の一生」ということでもある。それは当時すでに「古い」のものであり、だからこそそれに当たり前に感動するような感覚も、それに対する距離感と共にすでに〈いま・ここ〉に生きる自分たちのものではなくなっている。少なくとも、そのような感覚を当たり前のものとした上で描かれ、成り立っている世界です。そして、さらにそれは、作り手の側の山田洋次の視線であると共に、映画の受け手である当時の観客の感覚をも共に当て込んで設定された視線、でもあるでしょう。山田洋次の視線の先に合焦していた「大衆」というのは当時そのようなものだったようです。

先に触れた、この映画を観た観客たちの「笑い」のその前提にも、このようなすでに「古い」ものになっていた、だからその分、「忍ぶ恋」として懸命に何かを守ろうとしていた無法松の「純情」も、すでに「馬鹿」という属性に包摂されると「笑い」と共に解釈してしまえるようなものになっていた。舞台の無法松と自分を重ねて懸命にそれをなぞろうとした、そうすることで自分の中のモヤモヤを、もしかしたら「恋愛」と名づけられることもあるのかも知れないそれを、芝居の「無法松の一生」という定型の助けを借りて表現しようとした安五郎の切実さなどもまた、すでにまっすぐに受けとってもらえるものでなく時代遅れの「古い」ありよう、まさに「馬鹿」とくくられても致し方のないようなものになっている。

これはその後、高度成長期の後半から人気を博するようになる、いわゆる東映ヤクザ映画における主人公の心理のありようとよく似ています。

「人が恋しい、でもこんな自分が人を好きになっちゃいけない――それが東映ヤクザ映画の主人公の根本精神です。(…)ヤクザがまともな人を好きになってはいけない、必ず迷惑をかけるなんです。そして、それと同時にもう一つ、女と関わりを持ったら必ず、女を幸福にしてやらなければいけない――ということは、その為に所帯を持つ、あの汚いことを平気で許す「世の中」と黙って折り合いをつけて行かなければならない。「そんなのイヤだ」というプライドだってあるからなんです。」 *21

原作の無法松にとって「恋愛」は想定されていなかった。だからこそ彼は「老い」の孤独に苛まれて、自分自身の「さびしさ」のありようと本当に対峙し、それを理解しようとすることもできぬまま死んで行くしかなかった。そんな彼の内面、心のありように対して吉岡夫人がどう思っていたか、というのは見事なまでに「わからない」。この鈍感にしか見えない吉岡夫人と、それに対して「純情」とうっかり見えてしまうような自分の「さびしさ」の現われ方を表沙汰にしてしまう無法松の関係は、なるほどかなりの程度、その後の緋牡丹お竜と花井政次郎の関係にも連なってゆくものになっています。その意味で、戦前の「無法松の一生」を当時の都市型知識人の意識で解釈した最も素直でまっすぐな地続きの末裔は、東映ヤクザ映画に熱狂し没頭した観客たちだったのかも知れません。しかし、そのような「無法松の一生」を「笑い」を介して「喜劇」として解釈する、できるようにもなっていた戦後の世間、通俗としてあるその他おおぜい感覚からは、すでにそう簡単にはゆかない。 *22

作中、旅回りの劇団の座長から演し物が「無法松の一生」だと聞かされた時、安五郎は「ああ、それそれ、あんまり、聞いたことねえ芝居だね」と応えています。

「なるほど、まア言うに言えない胸の中だな、人情もんにゃよくある話だ」

「あっしゃ、やっぱりまたたびもんの方がいいね、赤城の山も今宵限り……ジーンと来ちゃうねえ、こっちの方が、ま、単純なんだな生れつき」 *23

安五郎は「無法松の一生」を「知らなかった」ということ。あらすじの説明を受けて「人情もん」という彼の持っていた語彙での理解をしようとしていること。それは彼にとっては興味の持てないものであり、それと対置されるのが「股旅もん」であること。なるほど、このあたりの描写はある意味正確かも知れません。というのも、戦前「無法松の一生」は映画化されたものの、戦後の過程で後付け的に「名作」とされていったのに反して、公開された当初は、興行成績の数字はともかく、実際にはそう広く一般的に受け入れられる物語ではなかったらしく、たとえば動員工員らが集まる場では酷評すらされていたことは、舞台化した「無法松」を持って地方をまわっていた徳川夢声の日記などにも記されています。 *24

つまり、戦前、昭和初期に胚胎していった都市部の知識人の感覚、当時の都市モダニズムを支えた新中間層の目線で原作「富島松五郎伝」を翻案したのが映画『無法松の一生』であり、その下敷きになっていたのが文学座で上演された「富島松五郎伝」だった。これは森本薫の「脚色」というクレジットで上演されましたが、その後の戦後的無法松の上演の雛型になったところは良くも悪くも否めない。ただ、その戦後の過程でまたいろいろなヴァリエーションが生まれているのは、民間伝承としての融通無碍さと、その上に成り立つ〈リアル〉を本質とする「おはなし」という意味でも重要になります。

たとえば、手元に1960年(昭和三五年)の『無法松』という題の毎日放送のラジオドラマの台本があります。「岩下俊作原作「無法松の一生」による音楽作品」と銘打たれたラジオドラマの台本で、作者は八木柊一郎。文学座出身の彼の経歴などから考えて、文学座系統の「無法松」像の痕跡が見られると考えてもいいでしょうが、しかし、この中にはこの「あっしゃ汚れた男です」にあたるセリフは見当らない。また、戦後的な改変が加えられていった「無法松」譚によく見られるようになる、松五郎の理解者としてのもうひとりの女性――芸者だったりするのですが、そういう存在を明確に置いた上で、マドンナとしての吉岡未亡人を際立たせ、その双方のキャラクターの併せ技で「ひとりの人格としての女性」像を観客側の意識に合焦させてゆく構造とも、ここは別のものになっています。 *25

戦前、無法松が表現していたはずの「忍ぶ恋」の「純情」は、すでにそのような意味では「馬鹿」としか見られなくなっている。当時、浪花節もまた、戦後の空間においては「無法松」と同じような意味で「古い」ものとしてひとくくりに「笑い」を引き出すものになっていました。すでに「古い」という属性にひとくくりにされてしまい、だから当然「笑い」を介した距離感で受け取られてしまう、「馬鹿」というのもそういう意味での否定的にだけとらえられる意味にならざるを得ません。そこに同時にはらまれてもいたはずの「純情」や人としての善性なども、すでにそれら否定的にだけとらえられるようになった「馬鹿」の向こう側に押し隠されてしまうばかりになってゆきます。

映画の中、旅回りの一座が型通りの解釈で上演してみせる「無法松の一生」に、安五郎はうっかり感動してしまう。しかし、それは「無法松」を「古い」ものとして「笑う」立場にすでに立つこともできていた戦後の世間の側が、その「古い」ものに遭遇して出会い頭にうっかり感動してしまった、のではありません。戦後の世間の側、つまり当時の観客の側にとっては、それら「古い」に対してうっかり感動してしまうことも同じくまた「古い」の側にあるしかない、そんな救いのなさも含めた安五郎というキャラクター造型を可能にしたのが他でもない、この山田洋次の視線になります。しかし、この視線はそう単純なものでもない。

安五郎は「無法松の一生」を「おんなこどもが喜ぶような人情もの」として否定しました。その対極に彼が見ていたのは「股旅もの」であり、彼が当て振りっぽくさわりをやってみせていた国定忠治であるようなもの、つまり戦後的意識にとっての「浪花節的なるもの」に他なりません。しかし、「股旅もの」に与する安五郎も「人情もの」とされる「無法松」も、共にここでは「古い」ものとして同じ立場にある。「股旅もの」も「人情もの」も共に「古い」。にも関わらず、その同じ「古い」ものであるはずの「股旅もの」と「人情もの」が、この場では互いに相容れないものとして設定されている。立ち止まって考えてみると、これはちょっと不思議です。

山田洋次自身は、どちらも共に「古い」ものとして見ていた。これはまず間違いないでしょう。戦後的意識の側に目線を置くならばそういう解釈にならざるを得ない。当然、彼が想定していた映画の観客、当時の戦後の「みんな」の意識も同じくそうだと彼は考えていたはずです。なのに、それら「古い」ものの中にもまた別の「違い」が平然とはらまれていたことを、彼は同時に見分けてもいたようです。同じ「古い」ものでも、安さんの好きな「股旅もの」的浪花節的なものと、「無法松の一生」の芝居に象徴される〈おんな・こども〉の好きな「人情もの」との「違い」を。

このあたりの山田洋次の視線は、戦後的意識の側に立ちながら、しかし「おはなし」を組み立てる挿話と細部については、さすがに誠実で、かつ正確であると言わざるを得ません。「股旅もの」に「人情」はない、だから浪花節的な国定忠治を〈おんな・こども〉は好まないし、「人情」ものと見ていた「無法松の一生」に対して安さんは否定的だ。なのに、そんな安さんがうっかり「人情」に足をとられて感動してしまう。これらを全てひっくるめて「古い」の側に押し込めて客体化して自分の「おはなし」の中に収納してしまう、それがここでの山田洋次の視線の、「おはなし」を制御する立場の上での正確さでしょう。

「無法松の一生」は「人情もの」という理解のされ方をしていた、少なくとも安さんに代表されるような男たちにとっては。なぜなら、その「人情」というくくり方の中には「恋愛」に連なるココロの動きが当然入り込んでくるから。じゃあ彼らの好んだ「股旅もの」には「人情」はなかったのか。もちろんあった。ただし、それは渡世人であったり無宿者であったりするそれらの主人公、安さんが自己投影できるような男の生きる世間においてのココロのありようであって、そこには性的存在を介したココロのありようは排除されていた。「股旅もの」が戦前のある種のおとな、つまり通俗的最大公約数な常民成人男性にとっての世界観や価値観を体現していたのだとしたら、彼らにとっての「人情」とはあくまでも彼らが生きてゆく上での渡世という世間、彼らの社会という「公」が求めるココロのありようであり、それには性的存在であることも含めた日常、つまり「おとこ」「おんな」という類としてのくくり方でなく、あくまでも個人としての、「私」の関係において初めてのっぴきならないものとして立ち上がるようなココロのありようは含まれていなかった。安さんの言う「人情もの」というのは、そういう「私」の関係、性的存在も含めた個人という意味あいも視野に入れた登場人物が織りなす「おはなし」の世界ということで、それらは彼の好きな「股旅もの」という「おはなし」には想定されていない――ここでの山田洋次の「正確さ」を敢えてほどいてみるなら、ざっとこういうことになります。

でも、安さんは「無法松の一生」を観てうっかりとココロを動かしてしまった。「人情もの」の表現する個人としての「私」の心情、性的存在であることも視野に入れたココロのありようが自分の裡にあってしまうらしいことにうっかり気づいてしまった。なるほど、それは確かに「恋愛」と理解しても構わないようなものだったかも知れない、少なくとも山田洋次の依拠していた戦後的意識にとっては。そして戦前、あの「富島松五郎伝」を「ちょっと変わった恋愛譚」として読んだ都市部知識人的な解釈枠組みにとっては。

戦後的意識からはすでに距離を置かれ、「股旅もの」と同じように敗戦の現実のそれから先を生きてゆくにはもう役に立たない「古い」ものと思われる価値観・世界観に依拠していたはずの「無法松の一生」が、しかし、実は戦後的意識とも通俗という一点においてうっかり通底する抜け道をはらんでもいたものだったことに、どうやら山田洋次は気づいていたようです。 *26

一方、原作とされた小説「庭にひともと白木蓮」の作者である藤原審爾はどうだったでしょう。

山田洋次が「おはなし」の文法で「語り」に寄せた作劇・創作作法の人なのと同じように、藤原審爾もまたある意味、「おはなし」的な定型を繰り返し自ら語り直してゆくような作風を持っていたようです。*27 中でもこの「安五郎」というキャラクターは、作家としての彼のその引き出しの中に入っていた素材のようで、「安五郎出世」を始めとした複数の作品で、異なる名前も含めていくつかキャラクター的にも重なるところのある登場人物像として使われています。

「安五郎出世」は「庭にひともと白木蓮」より前、1952年(昭和二七年)に単行本として出された作品。舞台の設定も瀬戸内沿岸の小さな村、主人公の「四千七百余人の村民から「昭和の次郎長親分」とうたわれた」安五郎親分という名前も、そのキャラクターも「庭にひともと白木蓮」のあの安さん、松本安五郎に通じる「異人」です。

「安さんは、恰幅もよし、眼光に力があつて達磨みてえで、ぼつこういける顔じやけえど喃、その眉毛の八字が、ほんまに、玉に瑕じやあ。」

「八の字に先太に下つた安五郎親分の眉毛は、充分に人間の限界と宿命を感じさせるに足る、いたま<<しい欠点であつたらしい。凄んでみても、その八の字の眉のため、てんで睨みが利かなかつた。凄むほど、ちよろ甘い三下奴のような、頼りない顔になつたそうだ。」*28

瀬戸内沿いの僻村の西浜という部落の水道工事の人夫として村にやってきた安五郎は、同じ工事請負いの職人仲間からも単純作業専門の人夫と軽んじられ、その顔のつくりや表情、ふだんの物腰などから「馬鹿」扱いされ、ものの数として扱ってもらえない。そんな彼の隠れた真価を早くから見抜いていたのが、彼らが宿舎にしていた寺(浄念寺という名前も「庭にひともと白木蓮」と同じ)の寺男の唖太という、これもまた文字通りの唖で知恵遅れで小柄な男ながら怪力の持ち主という「異人」的存在。水道工事の請負にまつわるちょっとした労働争議的な騒動が起こった中、安五郎が唖太と共にスト破りのような独断専行で、工事で作ったため池の決壊を防ぐのがクライマックスで、このあたりの結構はもちろん「庭にひともと白木蓮」にもよく似たものになっています。 *29 この「安五郎出世」は森繁久弥主演で映画化されていますが、大して話題にもならなかったのか、未だにビデオ化その他はされていません。なので実際の映像は未見なのですが、残されている資料で推測する限り、元の小説からはかなりかけ離れた物語になっていたようです。 *30

「庭にひともと白木蓮」という小説作品については、山田洋次が次のように言っています。

「安さんに初めて逢った日のことはよく憶えている――という書き出しで始まるその小説は、瀬戸内海沿岸の小さな町(藤原さんの故郷、岡山県備前片上がモデルなのだが)に育ち、今は東京で会社勤めをする男の少年時代の思い出話として語られる、優しく、そして哀しい作品だった。 」*31

しかし、実際の「庭にひともと白木蓮」の書き出しはこうです。

「ぼくの故郷は瀬戸内海の入海ぞいの小さな町だ。むかしは山陽道の宿場だったのだが、汽車が出来てから事情がかわった。山陽線はぼくの故郷を通る予定だったのに、ぼくの町の年寄たちが、牛があばれるといって反対したんだ。山陽線はぼくの村から裏山を越えた二里ばかり離れた町を通るようになり、それでぼくの故郷はとりのこされた町になってしまった。」 *32

一瞥して、違います。ちょっとした勘違い、記憶の上での間違いにすぎないようなものですが、しかし、「映画監督だけでなく、ものを創る人間であればだれにでも、この人にこそほめられたい、という人がいるはずである。私にとって、藤原審爾氏はそのような人である」 と言うその人の手による、「たてつづけに恥をかくような思いで、数だけは沢山の映画を作ってきたが、そのなかでもっとも印象に残っている作品は、と問われれば、私は即座に『馬鹿まるだし』(ハナ肇主演、昭和39年)をあげるだろう」 とまで公言するフィルムの「原作」としてクレジットされている小説について、たとえ勘違いであれ、このような間違いをやっていること自体、彼の中でのこの物語がどのように記憶されてきているのかを推測する糸口になります。そしてそれは同時に、この山田洋次という「おはなし」の作り手の資質、特質を見定めてゆこうとする時に見逃せないものをもうひとつ、期せずして浮かび上がらせてくれます。

この書き出しとしてあげられている「安さんに初めて逢った日のことはよく憶えている」というセリフは、映画の冒頭、安五郎と子どもたちが初めて出会う短いシーンの直後、語り手である清十郎のことばとして語られるナレーションの部分です。*33 物語の慷慨を語る際に原作の小説ではなく自分の撮った映画『馬鹿まるだし』を下敷きにしてしまっていることは、挿話を語りでつないでゆく口承的「民話」的手法を選択したという彼の言葉の通り、活字表現としての小説作品の物語よりも、映画化された「おはなし」を駆動してゆくダイナモとしての「語り」こそが彼、山田洋次の記憶の裡に強い印象として残っているらしいことを示してくれています。

藤原審爾のこの安五郎――ある意味で彼にとっての「無法松」でもあるような主人公のキャラクター造型で興味深いのは、まず安五郎自体が明確に性的な存在としても描かれていることです。これは山田洋次の安五郎とは決定的に違う点で、流れ者の土工であることは同じでも、藤原審爾の描く安五郎には、それを取り巻く女たちが複数、それも間違いなく理解者としての立場を担う役割をそれぞれ分担させた形で登場させられていますし、どうやら恋を仕掛けられたりすらしています。 けれども、彼はあこがれの対象を抱いていない。少なくとも、山田洋次の安さんのように「個」に収斂してゆくような方向では。

『馬鹿まるだし』と「庭にひともと白木蓮」の決定的な違い、ある意味山田洋次と藤原審爾の資質の違いは、ラストの裏山での騒動のシーンに最もくっきりと現われます。「庭にひともと白木蓮」では、村の衆の無理やりな期待を背にひとり、立て籠もる暴漢たちに立ち向かってさらわれたお静ちゃん(村の有力者である辰巳屋の娘、静子)を助けに行こうとする安五郎の背中を後押しするのは、寺の大黒である「ぼく」の母親でした。

「安さん、わたしからもお願いするわ、ね、なんとかお静ちゃんを助けてあげて!」とこともなげに頼んだのだった。瞬間、安さんの馬のような目がぱっと哀しみをあおくみなぎらせた。

逆に、「ばかね、あんた、よしなさいよ!」と「泣いているような声で」引き止めたのは小万さんです。つまり、安五郎の決死行を後押ししたのは共同体の側の「母親」であり、その行ないを「馬鹿」と決めつけ泣き声で引き止めるのはそれら共同体からは「異物」の側で、だからこそ安五郎の「理解」することのできる小万だった、という構造になっています。

対して、山田洋次の『馬鹿まるだし』では、安さんを止めるのはあこがれの対象である寺の未亡人の「ご新造さん」夏子です。もちろん、その場で後ろから義母のきぬが「安さん、あんた助けに行くのかい。こういう時はやっぱりあんたでなけりゃいけないよ、頑張っておくれよ」と後押しをして、それを機に安さんは足を踏み出してゆくのですが、あくまでもその場の前景として合焦されているのは彼のあこがれの対象、夏子であり、その夏子が「馬鹿ね」とはっきり正面から投げかける。彼の内面、気持ちや心情を「理解」してくれる可能性のある存在は、同じ共同体の「異物」の側、子分の八郎を除いて誰もこの場に出てきません。 共同体が背中を押して必死の戦いに赴かされるのは同じでも、それを引き止めるのが地続きの「異物」である理解者の側の小万か、それともどこまでも理解されないままの、だからこそあこがれの対象でい続けられる夏子の側か、というこの違いは、共同体を守るために心ならずも向かわされることになった特攻隊に等しい決死行に対して共に投げかけられる「馬鹿」という言葉の解釈を、それぞれ別の方向に委ねてしまう分岐点になっています。

山田洋次の安五郎は、性的な存在として描かれない。俠客ぶるようになって女たちにちやほやされるようになっても、それはあくまでも「類」としての異性でしかない。だからこそ、「個」としてのあこがれの存在が、そのまま彼を理解してくれる存在としても重なってもゆけるものらしい。「個」としてあこがれているからこそいつか理解もされるはずだし、されねばならない、というこの山田洋次の「おはなし」の話法における恋愛についての見方は、「戦後」的感覚としては常識的であるでしょうし、その限りで正当でもあります。ありますが、しかし、性的な存在としての部分を前面に出せば、そのあこがれの存在との「理解」は不完全な、不純なものになる。少なくとも山田洋次的な「おはなし」の作法ではそうならざるを得ません。だから、彼にとっての「馬鹿」は性的ではないし、あってはならない。なぜなら、性的でないことがそのままその「馬鹿」の「純情」という属性を際立たせることになるからです。

これに対して、藤原審爾の安五郎は穏当に生身らしさを伴っている。同じ「馬鹿」でも性的ベクトルをおのが生身のたたずまいに引きつけて手放しませんでした。だからその分、その「馬鹿」という属性が山田洋次の安五郎のようにはエッジの効いた「純情」属性として立ち上がってこないし、いきおいあからさまな喜劇としての「笑い」もまつわりにくくなっている。そのあたりは小説という文字による創作と、映画という表現との違いと共に、創り手の資質としても〈リアル〉に対する解釈や見解の違いなどが変数として横たわっていそうです。

この「馬鹿」であることの内実は、欲得づくでないことや素朴で純真、嘘偽りのない存在であること、と言っていいでしょう。無学で粗野だけれども卑しくはない、しかし、世間の共同性の内側にとりこまれた「馬鹿」はその「純情」を情け容赦なく引き出され、「みんな」の視線の前にその内実までもさらけ出すことを強いられます。「馬鹿」は当然のように「純情」である、という自明に思われるようになったこの組み合わせにしても、それが近代以前の情報環境における民話における「馬鹿」のように「おはなし」の地平に幸福に幽閉されたままでなく、生身のたたずまいとして性的存在でもあることを否応なくまつわらせざるを得なくなりました。性的になってしまった「馬鹿」にとっては「純情」もまた、生身の側に必然的に引き寄せられた性的なベクトルに紐付けられざるを得なくなる。「恋愛」的な関係と視線の交錯において「純情」も解釈されるようになり、それは性的なベクトルを介したあこがれの存在に、つまり「無法松」の吉岡未亡人的な異性に対しても情け容赦なく適用されてゆくようになります。けれども、「馬鹿」の側に生身のありようが約束されていない以上、そのあこがれの存在もまた生身としての性的なベクトルを受け止められるはずもない。なので、共に性的なベクトルから疎外されたまま、「馬鹿」は「恋愛」に縛られた「純情」に生きながら葬られることになりました。

その結果、「馬鹿」は、戦後的な価値とそれを正義として流布し共有してゆくことを使命とした情報環境の中で、それまでのように孤独であることを許されなくなってゆきました。さらに言えばそれは、彼が身体を張って献身しようとした共同体の側から決して受け入れられることのない「異物」であったことと、そのように「異物」であったがゆえに共同体への献身が「おはなし」として実効性を持ち、そのまま伝承の回路へと確実に流されてゆくものだった状況からひとつ遠く、戦後にいきなりものわかりよさげな表情を見せるようになったあの「みんな」の側へとあらかじめ回収されてしまうことで、本来の「異物」としての矜持も、その本来の「孤独」と共に奪われることになってゆきました。

思えば、もともと、「馬鹿」とは「男らしさ」の表象でもありました。その「男らしさ」とは「頼りになる、信頼できる人」が身にまとう徳性、ある種の聖なる属性のようなものでもあったらしい。少なくとも、富島松五郎の譚を書き留めようとした岩下俊作にとってはそうでしたし、戦後の過程で一時期簇生した、地方のムラや地域を舞台にした「馬鹿」の英雄譚の一連の書き手たちが遠く合焦していたのもそのような系譜の上にある、ある確かな人間としての形象でした。

見失われていた肉体、生身のたたずまいがもう一度回復される契機というのが必要になってきます。なるほど、肉体の復権というのも敗戦後、人々の想像力の地平で大きく前景化した主題でした。

それは安五郎にとっては、寺の裏山に立て籠もった悪漢たちに対してただひとり、お静ちゃんを救うために「男らしさ」を敢えて演じて立ち向かってゆく、その場において乾坤一擲なされることのはずでしたが、しかし、それは無法松がぼんぼんに垣間見せた肉体性・身体性の怖さ、生身の衝迫力などからすでに遠く、憧れていた夏子から「バカね」 と指摘されることでそれまで抱えていた彼の「おはなし」自体がガラガラと音を立てて崩れてゆくしかない、そんな顛末にしかならなかった。もちろんそれは山田洋次からすると、そのような「バカ」なヒロイズムで自らの「個」を大事にしない、自分の命を大切に考えない「男」という存在を、敗戦という結果を導いた日本のそれまでの男たちとそのまま重ねて見せることまでも意図していたはずですが、しかし、戦後における無法松の転生にはまた、もう少し別の可能性もあったようです。

むすびとして――さらに通俗の方へ

山田洋次にとっての「無法松の一生」は、すでに終わってしまった戦前、過ぎ去った否定すべき時代において成立していた、そしてそのまま翻案されてうっかり戦後の空間に活け直されてきているけれどもすでに「笑い」を引き出すような距離感と違和感と共に認識される、そういう作品になっていたようです。

とは言え、通俗は通俗、もっとあっけらかんとわかりやすい方向での「おはなし」も紡いでゆく。戦後的な無法松には、もっとすっきりとわかりやすい形も平然とあったりします。

たとえば、渥美清が『でっかいでっかい野郎』(1969年、松竹)という作品で演じている南田松次郎。監督は野村芳太郎。山田洋次の松竹での師匠とも言われる人で、この時は脚本も彼が主として手がけたようで、山田洋次の解釈とはある意味全く別の、しかしその分、もとの「無法松」譚にきわめて忠実な翻案になっていながら、通俗に開かれた娯楽作品にまとめられているあたりがまた別の意味で興味深いものです。

舞台は北九州の、小倉ではなく若松。あの火野葦平「花と龍」の舞台となった筑豊炭鉱と共に栄えた港町。主人公も松五郎ならぬ松次郎。親子二代の流れ者の炭坑夫で、亡くなった親父の遺骨を抱えて親父の墓のある若松にふらりとやってきた、という設定から始まります。ヒロインは、ひょんなことから世話になることになる町の医院の医者の妻。ここでも「無法松の一生」は劇中劇ではないにせよ、主人公松次郎が「現代の無法松」として地元紙に紹介され、医者お抱えの人力車夫になったり、また地元小倉の小倉祇園太鼓のコンクールに参加させられたりと、実に風通しの良いわかりやすい下敷きとして物語にあてこまれています。「馬鹿」と「純情」、というセットでの無法松理解の通俗的な定型はこの時点でほぼ盤石なものになっている。

先に触れた文学座系統の「無法松」理解、彼の「純情」に対応するべきセクシュアリティ、性的存在としての属性の安定を図るための戦後的な構図もきれいに見られます。無法松に対する理解者としての女性である芸者の存在は、彼と同じ階層に属する者で、彼に対する理解も彼女がおそらく最も穏当にしている。観客の意識からすれば、あこがれのマドンナ的存在に対しての感情は感情として、定型的な「恋愛」を前提とした場合に最も現実的でふさわしい異性関係として、共に視野に入れながらもやきもきして眺める、というあたりが最大公約数だったはずです。この役柄を当時まだ若い頃の香川京子が、芸者でなく戦後のモダンなパンパン「若松ローズ」として小気味良く演じています。*34 これに対する吉岡夫人にあたる病院長夫人は岩下志麻。*35 とは言え、こちらもあこがれの対象一辺倒というわけではなく、むしろローズとの対抗関係の方が前面に出ていて、事実、物語としても中盤以降はそのような無法松の「忍ぶ恋」というモティーフは、彼女たちふたりの関係の周辺にでなく、冒頭から脇役的に登場していた当時としては最も現代風なキャラクターであるはずの若い娘――病院の事務で働いていて、松次郎の喧嘩仲間から同志的存在になる若松港のはしけのベテラン船頭(伴淳三郎が好演)の娘という設定――の方に焦点が移ってゆき、結局は彼女の駆け落ちを後押しするという結末に向かってゆくあたり、吉岡夫人と芸者、あこがれの対象と真の理解者、という無法松を取り巻く女性キャラクターの戦後的な安定の構図さえもがすでに崩れ始めていることもうかがえます。

このように主人公である「無法松」松次郎のセクシュアリティの解釈がさらに分裂的にぼやけてゆくあたり、彼にまつわらされていた「純情」の意味あいも、それまでのようなあこがれの存在を軸にした一点透視的な執着や収斂の仕方でなく、複数の選択肢として具体的な女性が並列的に登場してきてももはや構わない、その程度に「恋愛」の描かれ方がある意味現実的に、別な角度から言えば「おはなし」としてのそれまでの内圧を維持できないようになってきているのが注目すべきところです。このあたりの経緯から、あの車寅次郎、映画『男はつらいよ』の「寅さん」の「恋愛」遍歴の属性――寅にもそろそろお嫁さんを、というとらや以下、葛飾柴又に定住している「地域」「地元」のまわりの「みんな」の期待と懸念と共にシリーズを通した輪郭を定めていったあのキャラクターもまた、「無法松」的な「馬鹿」と「純情」を戦前以来の一点透視的な執着や収斂からさらに複線的に解き放ってゆくことで成り立ち得たという解釈は可能でしょう。それはまた、戦前の都市型知識人的「恋愛」解釈のフィルターが戦後の情報環境の変貌とそこに宿っていった世間一般その他おおぜいの通俗的意識の水準との関係で、複線的に分裂してゆく過程として理解することができるはずです。

*1:ひとまず草稿として……成稿はのちほど手を加えつつ。註もおいおいと。190214

*2:大学に置いてあったあれこれ整理していたところ、データ原稿発見したので少し註を入れてみた。とは言え、後半部分に欠落しているところなどもあり、まだ不十分……240409

*3:橋本治『完本チャンバラ時代劇講座』徳間書店、1986年、p.14

*4:戸坂潤「娯楽論――民衆と娯樂、その積極性と社會性」『唯物論研究』58、1937年8月、p.16。

*5:「そのように戦後の過程でさまざまなメディアに語り直され、流布されていった無法松のイメージは、原作に織り込まれてあったはずの“老いの孤独”というモティーフが薄められてゆき、その分だけ「みんな」の輝かしさに身動きとれなくなっていったらしい」(大月隆寛『無法松の影』毎日新聞社、1995年、p.284) 本書はその後、2003年に文春文庫から文庫版としても刊行されている。

*6:大衆社会化の進行した近代の、文化人類学などで言うところの複雑社会の情報環境におけるそのような「おはなし」の生成と変貌過程という視点は、正しく民俗学の、それも現代社会を射程に入れた「現代民俗学」としての試みではあった。それは「おはなし」の過程を編成していった素材のそれぞれを定点として固定的にとらえる視点ではなく、それらが互いに同時代の情報環境において影響を与えあいながら、読み手や受け手との関係も含めたある種の動的過程として一定の「おはなし」を共に紡いでゆくことに加担しているという視点を設定してみることで、いわゆる文芸批評や文学研究とも、あるいは社会学や社会心理学などとも違う民俗学本来の方法意識と認識論に立脚した、いわゆるメディア・コンテンツを介して、それまでの人文学の視野からではうまく合焦してこなかった未だ現前化してこない〈いま・ここ〉における「歴史」の水準を相手取る手法を、その成果と共に示そうとすることでもあった。

*7:最終章にあたる部分の表題は、「ハナ肇、無法松と化し、戦後民主主義を戦車で通り過ぎること――無法松の戦後的変貌」であった。(註3に同じ、pp.308~331。) 「初出から三十年足らず。最初の映画化からだとわずか二十年ばかりの間に、無法松の語られ方というのは、間違いなく「遅れたもの」「陳腐なもの」「すりきれたもの」になっている。その語られ方に支えられていた「男」もまた。そんな変貌がすでに許されているということは、そこに至るまでの無法松的文法の大衆的流布が徹底的にされたという事である。誰もが平然と知っている「おはなし」としての無法松、というまでに一般教養になったからこそ、このような劇中劇としての距離のとり方も手法として許される。」

*8:『馬鹿まるだし』(1964年 松竹) 監督・山田洋次、脚本・加藤泰・山田洋次、主演・ハナ肇・桑野みゆき。山田が一本立ちの監督として作品を撮れるようになり始めた頃、これ以降「馬鹿シリーズ」と称される一連のプログラム・ピクチュアを制作してゆくことになる最初の作品。この作品を足場にする理由は、戦後の過程で通俗教養と化していただろう「おはなし」としての「無法松の一生」が作中で重要な役割を果たしていること、そして何より主人公の安五郎のキャラクター自体がそれら戦後的「無法松」のあり方を当て込んでいること、のひとまず二点である。

*9: 「岩下が書き留めた『富島松五郎伝』の中で、「性愛」の要素を含み込む「恋愛」という表現をはっきりとった部分は、実はない。「愛情」という表現はあっても、それは敏雄に対する文脈で使われているのであり、松五郎自身については「恋慕の情」「愛慕の情」「割り切れぬ複雑な感情」「情熱(うぶ)」「初心な恋心」といった表現にとどまっている。」(大月、註4に同じ、pp.233~234。)

*10:伊丹が病床にあったことなどからシナリオの完成は遅れたが、彼が実際「富島松五郎伝」を読んでいたのは文学座による初演以前からで、昭和十六年の段階ですでに「恋愛小説」との解釈を活字原稿として発表している。文学座の初演の「公演期間は昭和一七年五月六日から二一日。毎夕六時開演で、土・日曜は一時のマチネーがある。場所は、築地一丁目の国民新劇場。もとの築地小劇場だが、新協・新築地劇団の解散による経営不振などから昭和一五年一一月以来このように改名されていた。演出は里見弴。装置は伊藤喜朔。松五郎には丸山定夫。良子には杉村春子。その他吉岡大尉には森雅之、敏雄には中村伸郎という配役である。(…)「富島松五郎伝」を舞台化することを持ち出したのは岩田豊雄、後の獅子文六だったようだ。」(大月、註4に同じ、p.213。) 丸山薫の翻案と表記されていて戯曲台本としての作者はクレジットされていないが、「新劇」的解釈としての「悲恋」は一貫していて、当時の知識人の感覚からすると概ね自明の解釈になっていたことはうかがえる。

*11:きぬ(浄念寺の大黒)のセリフ(山田洋次「馬鹿まるだし」『山田洋次作品集1』立風書房、1979年、p.134。)

*12:山田洋次「解説」、藤原審爾『われらが国のへそまがり』所収、徳間書店、1985年、p.249。ここにあげられているプロデューサーとは、記録に「製作」としてクレジットされている脇田茂だろうか。また、すでに脚色を加えていたという「あるシナリオライター」というのは、「脚本」に山田洋次より先に名前が並んでクレジットされている加藤泰の可能性も考えられる。加藤泰は野村芳太郎などと同じ大正初年生まれのベテランで山田より20歳以上年上。言うまでもなく、このすぐ後「昭和残俠伝」シリーズなどいわゆる東映ヤクザ映画の名作を監督として手がけ、「男と女の愛を描き、仁侠映画・時代劇などで映像美の頂点を極めた反骨の映画人」(2016年の上映会企画「生誕100年 映画監督加藤泰の仕事」のキャッチコピーより)と評されるような映画人だが、だからこそこの「馬鹿まるだし」のシナリオにおける安五郎と夏子の関係は、後に触れるように「無法松の一生」における松五郎と吉岡夫人の関係の戦後的変貌のひとつの形であると共に、その後の一連のヤクザ映画の中でも際立った様式美を確立したとされる「緋牡丹博徒」シリーズの主人公ふたりの関係に対して、山田洋次の「おはなし」の資質が関与することでうっかり成り立ってしまった結果としての「喜劇」である、という解釈の可能性は基本線として残しておきたい。

*13:山田、 註10に同じ、p.249。

*14:浄念寺の裏山にたてこもった悪漢たちが持ち込んだ火のついたダイナマイトを安五郎たちへ向かって投げおろしてきている、その爆発音という脈絡では一応あるにせよ、効果音としては安五郎自身の内面、ココロの中で何かがひとつぷつん、と切れてしまったと解釈させるように使われているのは明らかである。

*15:「馬鹿」というもの言いを介して喚起されるイメージとしては、「馬鹿は死ななきゃなおらない」の名調子で広く知られるようになった広澤虎造の浪花節「清水次郎長伝」での森の石松の形象もまた、民衆的想像力の通俗として刷り込まれていただろうことは言うまでもない。「無法松から石松へ、って? うん、そうも言える。言えるけれども、しかし、石松と言ってもその内実を過不足なく受容される視線が「おはなし」の中にも外側にも決して期待できない、その意味では絶望的に追いつめられた石松、回収されるべき共同性を失った馬鹿なのだが。だが、一方でおさえておかねばならないのは、このような気づき方を安五郎のような男がうっかりできるようになる、そのこと自体、それは戦後のなせるものだった。(…)戦後と高度経済成長をくぐった後の無法松、この松本安五郎はそうはならない。「馬鹿ね」と言われた瞬間に、その「馬鹿」の意味を理解してしまう。その投げかけられた言葉の背後にあるおのれの勘違いを作り出した構造を見てしまう。見てしまった後に、なおもう一度何らかの勘違いの中に立ち戻ることは、戦後を生きる彼らにはもうできない。」(大月、註3に同じ、pp.282~283。)

*16:「定型のゆらぎなさと、その定型から何ものかを間違いなく受け取ることのできるリテラシーを、まだ人々は持っていた。世間はそのように〈おはなし〉を滋養として何ものかを受け取る、そんな作法がまだ十分にあり得た。山田洋次がその手法を自分のものにしていった時代状況、情報環境とはそのようなものだった。おそらく山田に限ったことではない。そんな定型が活きてある、つまり耳と語りの〈おはなし〉がまだ存分に活きて稼働していた情報環境で主体化していった世代の創作は、定型をきちんと定型として動かして、なおそこに何ものかを宿らせてゆく腕力が備わっていた。映画に限らず、おそらく芝居も、そしてそれ以外のジャンルであっても。だから、それら定型の現実からひきはがされたところの者である「インテリ」であることが、そのままで「庶民」の側に寄り添うことになるかも知れない、そんな「夢」を同時代のものとして生きることもできた、その意味で幸せな民主主義の空気をはらんでいったのが、まさに山田洋次だったのだと思う。」大月隆寛「巨匠・山田洋次の悲しき勘違い」『正論』6月号、産経新聞社、2008年、pp.270-277。

*17:山田、註10に同じ、p.248。

*18:「具体的には、カットナンバー86から92まで。老境に達した無法松が吉岡家に良子を訪ね、この時の良子は写経しているのだが、自分の良子に対する想いを持て余して葛藤する場面。「おれの心は汚い」という、後に「無法松」にまつわって広く知られるようになったセリフはこの時に吐かれるものになっている。」(大月、註4に同じ、p.230。)

*19:映画の「無法松の一生」に検閲によってカットされたシーンがあった、ということ自体は当時から知られていたし、また、元の伊丹のシナリオも映画関係者ならば実際に見ることができたはずで、山田洋次が「無法松の一生」にある種特別なこだわりを持っていた背景にはそのような事情も介在していたかも知れない。ちなみに、伊丹万作の著作集がまとまって世に出された最初は1961年。「無法松の一生」のシナリオも1963年になって一般の眼に触れやすい形で刊行されるようになっていた。

*20:大月、註4に同じ、p.232。伊丹万作「『無法松の一生』について」より、『映画旬報』12月号、1941年。

*22:戦後の代表的な「良心的」映画評論家とされる佐藤忠男でさえも、500頁近くになる『日本映画思想史』の中で、当時これらの山田洋次の「喜劇」についてはわずか4行、このように素っ気なく、かつ凡庸な表現と共に言及しているに過ぎない。「一九六〇年の半ば以後、映画の喜劇は篩わない。そのなかで目立つのは山田洋次監督による一連の下町人情喜劇であり、ハナ肇主演の「馬鹿まるだし」と「なつかしい風来坊」、そして渥美清主演の「男はつらいよ」である。これらはいずれも、いまや稀少価値となった古き良き日々の下町人情話の気のいいバカという人間像によせるノスタルジックな讃歌である。」(佐藤忠男『日本映画思想史』三一書房、1970年、p.240。) 「下町人情話」というくくり方、「気のいいバカという人間像」という定型化は、映画というメディアに対する知識人的な〈知〉のあり方からすれば、まずは当時、最大公約数的な理解として受容できるものだったらしいが、同時にそれは、個々の映画作品が当時の同時代の情報環境に生きるその他おおぜいとしての観客にとってどのような解釈を発動し、意味づけられていたのか、という問いをあらかじめ隠してしまうものでもあった。

*23:山田洋次「馬鹿まるだし」(シナリオ)、『山田洋次作品集1』立風書房、1979年、p.169。

*24:「映画によって全国に感動の嵐を巻き起こしたはずの「無法松」が、実演においてそれほど熱狂されなかった。勤労動員の工員たちにはわからない。きょとんとしている。夢声は吐き捨てるように書きつけている。「舞台の間口三間足らず、奥行一間半ぐらい、頭取の水谷君が評して曰く「文楽の舞台」。客席の天幕張り、そこへ三百五十ほど、種は浪曲芝居を好みそうな客、「無法松」などは無理である。」(昭和十九年十一月二十日)」大月、註3に同じ、P.227。

*25:八木柊一郎『無法松の一生』(第一稿)、毎日放送台本 昭和三十五年度芸術祭参加番組 作曲・林光、1960年(ガリ版)。図版参照。

*26:「初出から三十年足らず。最初の映画化からだとわずか二十年ばかりの間に、無法松の語られ方というのは、間違いなく「遅れたもの」「陳腐なもの」「すりきれたもの」になっている。その語られ方に支えられていた「男」もまた。そんな変貌がすでに許されているということは、そこに至るまでの無法松的文法の大衆的流布が徹底的にされたという事である。誰もが平然と知っている「おはなし」としての無法松、というまでに一般教養になったからこそ、このような劇中劇としての距離のとり方も手法として許される。」大月、註3に同じ、P.284

*27: 藤原審爾(1921年~1984年)は、戦後から高度成長期にかけて活躍した作家、それもいわゆる大衆小説の領域に重心のかかった活躍の仕方「も」した書き手の代表的なひとり、と言っていいだろうが、この時期に同様の活動履歴を持った作家にありがちなように、いわゆる文学研究や文芸批評といった文脈において正面から論じられることが驚くほど少ない。特に藤原の場合、映画やテレビドラマその他のメディアに横断的に移植され、語り直されたものが他の同系の作家に比べてもかなり多く、「藤原学校」と呼ばれたという私塾的な関係の中にあった山田洋次を始め、その山田の周辺にあった森崎東などの映画作品の「原作」として記録されていることも含めて、戦後の情報環境における「おはなし」の横断的性格を考えてゆく場合に見逃せない存在と言っていい。山田洋次の作品の「原風景」などと言われることもある瀬戸内沿岸の漁村的な風景にしても、藤原審爾が自身生まれ育った環境(岡山県)を元に繰り返し描いていた彼の作品世界との関係で改めて解釈し直されてゆくべきだろう。

*28:藤原審爾「安五郎出世」、『安五郎出世』所収、小説朝日社、1952年、P.10。

*29:日本のムラは、敗戦後、このような物語の舞台としてそれまでと違う脈絡で注目されるようになってもいった。きだみのるの「気違い部落周遊紀行」が人気を博したのが昭和23年。深沢七郎の「楢山節考」が注目を集めて直木賞を獲るのが昭和27年。同じ年に長年雌伏していた今東光が自らの住んでいた寺、天台院を足場に河内の風土を題材にした「闘鶏」「お吟さま」で文壇に復帰、その後「悪名」シリーズが映画化されるなど一連の「河内もの」で知られるようにもなった。これら杉浦明平やきだみのるから獅子文六や石坂洋次郎、さらには深沢七郎から今東光などまで含めてもいい、いずれそれら敗戦後の小説作品の系譜には、いわゆる「いなか」「地方」「ムラ」がそれら肉体・身体性が溌剌と発露され得る場として設定されるものが多く見られる。マチに住む者の意識や視線から改めてとらえなおされるそれら「いなか」は、敗戦後の世相においても新たな〈リアル〉の発信源として語り直されていった過程がある。

*30:『安五郎出世』(1953年、東宝)監督・滝沢英輔、脚本・西亀元貞・棚田吾郎、主演・森繁久弥・越路吹雪。「罪な女」「斧の定九郎」「白い百足虫」で第27回直木賞(1952年上期)を受賞した藤原審爾の受賞後第一作の映画化というのが“売り”だったようだが、あらすじその他から見る限りでも原作とは異なるほぼ別の物語になっている。「瀬戸内海に面している平和で静かな村に流れて来た、男を磨き俠客たらんと修業を重ねるチョット足りないが正義感の強い人物を中心に、村の暴れん坊般若の鉄と、小粋な姐さん、純情な田舎娘、それに村の人々と多種多彩な人物を登場させて描く愉快な戯作的構成とカルカチュアな笑いが交錯する明朗篇である。」(宣材の「かいせつ」より。図表参照) あらすじその他を見る限り、中山正男の原作(『馬喰一代』目黒書店、1951年)で映画化されて興行的に成功し、評判にもなった『馬喰一代』(1951年、大映)を下敷きに、「安五郎出世」の舞台設定や登場人物をあしらってみせた「ブリコラージュ(器用仕事)」的な印象があり、その分、個々の独創的な創作・作品的な意味での物語よりも、定型的で民話的な「おはなし」の作法に従った気配が濃厚でもあり興味深い。

*31:山田洋次「解説」、藤原審爾『われらが国のへそまがり』所収、徳間文庫、1985年、p.248。

*32:藤原審爾「庭にひともと白木蓮」『私は、ヒモです』所収、徳間文庫、1985年、p.200。初出は『小説中央公論』掲載。

*33:この清十郎を演じたのは、安五郎を演じたハナ肇と同じクレージーキャッツの一員で、当時人気絶頂だった植木等。とは言え、彼が実際に画面に登場するのは最後の場面、成長した清十郎としてだけなのだが、全編を通じてその清十郎の回想という形でのナレーションを担当しているので、「あの」植木等の声と語り口とで「おはなし」が最初から動かされていることになるし、途中でそのことに気づかなかった観客でも、いやむしろその場合にこそなおのこと、最後の場面で成長して浄念寺を継いで坊主になっている清十郎の姿を「あの」植木等として「発見」するカタルシスは大きかったはずだ。実際、このシーンでの彼は圧倒的に「植木等」として登場するように演出されている。高度成長の「豊かさ」が明らかに「この村」にまで浸透していることを、スクーターにまたがり、テープレコーダーで経文を流し、真新しい家電製品や洋式のダイニングテーブルなどを「古い」寺に持ち込んで、明らかに「都会風」≒「現代風」な垢抜けた服装の嫁もいる、というシチュエーションでトレードマークの高笑いをしながら登場する彼は、どんな説明をするよりもまず「絵ヅラ」として圧倒的に「戦後」であり、かつまた〈いま・ここ〉であるという地点に観客を幸せに引き戻す現状肯定の役回りを引き受けていた。成長し大人になった語り手が回想しながら物語が進んでゆくという構造は、「富島松五郎伝」以来の「無法松の一生」という「おはなし」の構造と同じであると共に、そのような「すでに過去のできごとである」という距離感を介した設定を初めから明確にさせるものでもある。

*34:この香川京子演じる「若松ローズ」は、見てくれなど含めたキャラクターの造型が、現在の目線から観るとちょっと昨今の椎名林檎っぽいところも感じられて面白い。今東光原作の『河内カルメン』(1966年、日活)の主人公「露子」を演じた野川由美子や、これも藤原審爾原作で森崎東が撮った『女は男のふるさとヨ』(1971年、松竹)以下の一連の作品における倍賞美津子が演じたヒロインなどを経由しての、これら蓮っ葉で陽性の、戦後型無法松的主人公に対する理解者としての女性キャラクターが高度経済成長期からそれ以降の民衆的想像力との応答で別の枝葉を繁らせてゆく過程をあとづけてゆくこともまた、今後の課題である。

*35:岩下志麻はこれ以前、山田の手がけた「馬鹿シリーズ」の第二弾となった『いいかげん馬鹿』(1964年、松竹)でハナ肇の相手役を演じている。そのあたりの経緯や作品間の関連なども興味深い。