●

戦前の「盛り場」、それも大正末の関東大震災以降、復興してゆく東京を「尖端」として現出されていったようなあり方は、それ以前の「市」的な、どこか近世以来の歴史・民俗的な色合いに規定された賑わいとは、どこか違う空気をはらむようになっていたようです。それゆえ、その世相風俗的なあらわれの部分でとらえて「モダニズム」と称され、あるいは思想史・精神史的な流れから「リベラリズム」と呼ばれ、またその出自背景から「アメリカニズム」として切り取られることもありました。

とは言え、呼び方名づけられ方はさまざまでも、いわゆる「都市」的な生活文化のある象徴的なあらわれとして理解されるようになっていったことには変わりない。あるいは、それより少し前、明治末から大正期にかけてすでに芽生え始めていた「郊外生活」「田園生活」といった暮らしぶりにその下地は見られたでしょうが、それらはいずれ「消費」を旨とする生活であり、その頃輪郭を整え始めて現前化していたような、新しい都市生活者に典型的に見られるようになった暮らしぶりとして理解されていました。

当時、「消費」は未だ悪徳であり、少なくとも望ましいものではなかった。「生産」こそが重要であり、社会を支える営みの中核であり、まただからこそ、それら「生産」のために整備されるさまざまな世の中の仕組みから、そこに働き、動く人たちのための倫理や道徳といったものまで、「あるべきまっとうなもの」として、「社会的に望ましいかたち」として認識されていました。なので、「消費」を前景化したそれら都市生活には、「享楽的」や「退廃的」といったネガティヴな評価がつきまとっていた。そして、「盛り場」にそのような「モダニズム」は横溢していました。必然的に「消費」の様相もまた、「享楽」や「頽廃」の彩りと共に。

このような「モダニズム」と称されるあらわれを、もう一度ゆっくりほどいてみることもまた、「うた」をめぐるわれわれのココロの来歴を〈いま・ここ〉から自らのぞきこんでみようとする際、どうやら避けて通れない作業のようです。

●●

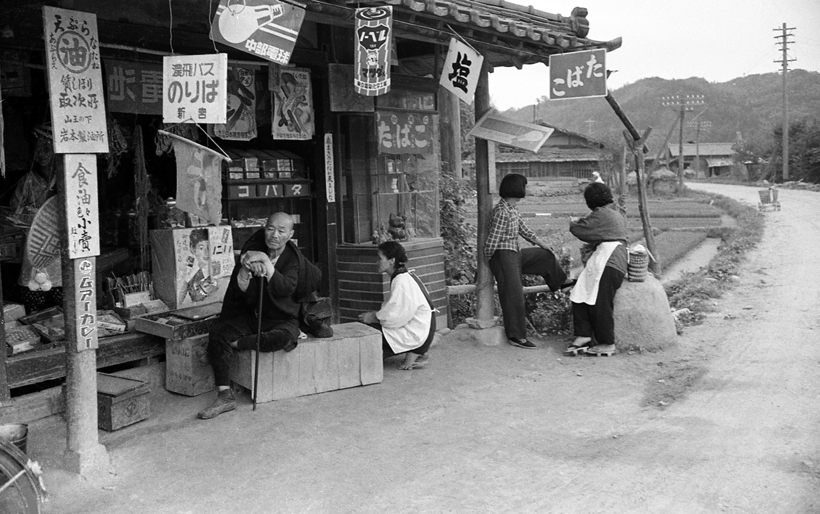

そのようなきらびやかな都市の「盛り場」の「モダニズム」は、しかし生身の人間、日々生きるひとりひとりの実存にどのような影響を陰に陽に、与えるようになっていたのか。そのような都市ではない、〈それ以外〉の「いなか」とひとくくりにされる現実に生きていて、だから都市に出てくれば「いなかもの」と異物、別もの扱いで呼ばれ、時に一方的に嗤われる対象とされていたような生身が、さて、現実にどのようなありようを当時、具体的に示していたのか。いずれ大文字の、抽象化された概念による整理整頓、理解だけでなく、その向こう側、それら抽象に必ずはらまれているはずの個別具体の様相と、そこに根ざした〈リアル〉を諸共に「わかる」に引きずり込もうとするなら、そのような視線もまた、欠かせない。

ならば、こんな素材はどうでしょう。いまから70年ほど前、敗戦後まだ間もない昭和25年4月、宮城県黒川郡という「奥羽山脈の中腹にある山間部落の小学校分校で、学級数二、児童数五十名、教員二人」という状況で記録された、当時の子どもたちの使うことばの違いについて、ひとりの先生が記したささやかな個別具体の様相。

「彼等は青年乃至成人に達しても、他の地域に出て自由に自己の意志を表現して、相手の了解を得るということに、一方ならぬ困難を抱いていた。父兄たちもわたくしどもと話しながら大方は震えていたし青年たちが村の中心に出て用をたすばあい等は、その容貌に異様な緊張と劣等感の想が現れていた。村全体の運動会や辯論会等に出た青年たちは「会場に入ったとたんから体がこわばつて手も足も動かなくなる」と述懐していた。また、当地から約六十キロの地方中心町に行くと、道を歩いている総ての若者が恐ろしく見えるとも話していた。」(相馬勇・相馬はちえ「学習効果はこのようにあがった――僻地における放送教育の建設記」『放送教育の実践――学校放送を利用していかに学習効果を高めたか』1953年)

この先生、農閑期の冬を利用して、その分校の地区だけでなく、周辺の部落も含めた地域の青年男女を集めて青年学級も開いていました。以下は、旧正月の新年宴会でのひとコマ。

「わたくしどもの分校学区内の青年たちが、専ら山唄、田植唄等の素朴な俗曲のみを歌うのに対して、他の学区の青年たちは、専ら流行歌謡曲のみに終始するという、明らかに対照的な事実であった。この相異は、ラジオによって条件付けられた結果に外ならなかつた。当学区の青年たちは、電灯もラジオもないため、知っている歌といえば、いきおい民謡に限られるが、他学区の青年たちの家庭は、点灯地区にあるため、日頃ラジオを聴くことが出来て、流行歌を知る機会に恵まれていたのである。」

ラジオが入った地区の青年たちは「流行歌謡曲・流行歌」を歌うのに、そうでない地区の者は地元に伝承されているらしい山唄や田植唄など「俗曲・民謡」しか歌わない、というこの違い。情報環境の違いによって「うた」のありかたも別のものになっていることが、くっきりと記されています。これは単に歌うレパートリーの違いというだけではない。そのもうひとつ先、「うた」を「うたう」という行為とそれに伴う「場」のありようからすでに別のものになっている、ということでもあります。

このような違いは、この分校にラジオを持ち込んで子どもたちに聴かせようとした過程にも、あからさまに反映されていました。とにかく電気も通っていない部落なので、乾電池式の出力の貧弱な直流ラジオを自腹で何とか設置したこの先生、最初の二ヶ月間、とにかくラジオの前に全員集めて、さまざまな方向を聴かせてみた。最初は珍しく放送に聴き入っていた子どもたちが、一週間もすると「やがて理解できるもののみに耳を傾け、他のものには全く耳を貸さなくなってきた。」

「この選択の結果、彼等に採用されたものは「幼児の時間」と「浪曲の放送」だけであった。しかも幼児の時間を熱心に聴く者は、三、四年生の極く優秀な児童と、五、六年生の児童に限られていた。しかし奇妙なことには、浪曲の放送にだけは、全児童が水を打ったようになつて聞き入った。「幼児の時間」しか理解できない彼等が、浪曲の内容を理解できるはずがない。全く奇妙だ。」

戦後のNHKのラジオ放送、それも子ども向けの教育番組に対して、中学年以上のそれなりに耳の社会化された者がようやく対応できる程度の「耳のリテラシー」しか備わっていなかった彼ら子どもたちが、しかし浪曲にだけは全学年「水を打ったようになって聞き入った。」「いなかもの」にとっては、ことばもまた「うた」でしかなかったことの、おそらくは期せずしてのこの貴重な証言。「全く奇妙」でも何でもない、「うた」とはかつてそういうものだった、ただそれだけのことなのですが。

これに対してこの先生、「ときおりやってくる田舎廻りの浪曲師」によって部落の老若男女全てが「浪曲のメロディーにだけは理解できるように準備されていた」からだろう、と推測して納得しています。是非もない。しかし、それだけでは、浪曲が彼ら子どもたちの「耳のリテラシー」にとってどうしてそのようになじめるものだったのか、という問いに対する十分な答えにはならない。

彼らにとって浪曲は、山唄や田植唄と同じような、彼らとって自明に身についた切実な「うた」の範疇として聴かれていたのではないか、という補助線をひとつ引いてみましょう。そしてその先、そのような「うた」は、ラジオにすでになじんだ部落の若い衆らの「流行歌・歌謡曲」とどう違っていたのか、その間の「うた」の理解にどのような不連続が当時、見えないところですでに走っていたのか、ということにまで考えを及ばせてみましょう。でないと、このような「うた」の内実は、豊かに開かれてこない。

浪曲は語りものであり、それに「フシ」がついている芸能、と一般的に理解されています。ことばによって語られる「文句」の流れに「フシ」が伴うことで初めて、彼らにとっては「うた」として、山唄や田植唄と同じように耳に届き、だから「理解」できるものになっていたらしい――この部分、このようにほどかれるべきでしょう。

「フシ」と「文句」という区別によって、「うた」というもの言いの裡に生身と共に融合されていたはずのものが音楽・楽曲的な要素と「ことば」とに分解されてゆき、生身に宿っていた「うた」のまるごとから乖離していった。そのことによって、言わば「こころ」や「情」といったもの言いで指し示されるような領域が改めて前景化して意識されるようになり、それまでと異なる輪郭で生身の側に再度、投げ返されてもいった――「歌詞」と「曲」とに分業されて制作されるようになってゆく「流行歌・歌謡曲」、つまり商品音楽の近代とは、言わばそのようなものでもありました。そして、「作詞」が「作詩」と理解もされ、そのように過剰に前景化されて再認識されるようになった「こころ」や「情」を表現することこそが「流行歌・歌謡曲」的商品音楽の最も重要な役割とされるようになってゆくことで、のちの「演歌的なるもの」の定型化へ連なってゆく下地にもなっていったのですが、しかし、それ以前の「うた」はというと、それら「文句」も「フシ」も共に渾然一体、上演の「場」に生身を介して現前し、臨場するまるごととして立ち現れるもの、というのが言うまでもなく、その本来のありかたでした。何らかの感情が動かされる、心のある部分が揺らがされること、それが何らかの表現を求めて外側に出てゆく――「うた」とはそのようなものでしたし、「こころ」や「情」もまた、それらまるごとの裡に抱かれて初めて「身にしみる」ものになっていました。

何も浪曲だけでもない、それこそあの坊主の概ねわけのわからない読経にしても、あの「文句」を言葉として理解し、文字のように意味を受けとる聴き方を多くの人びとがしていたとは思えない。文字の読み書きのリテラシーのない、あるいは薄い人がたにとって、楽曲的な商品音楽の「文句」である「歌詞」はどのように聞こえていたのか。それとて、文字の歌詞を読むように意味を受けとっていたはずはないでしょう。だとしたら、そこで彼らの耳を介して響いていた話し言葉としての「文句」は、その音楽のその他の要素、たとえば楽器の音色や節、調子などと同じ水準、同じ文脈で彼らの耳に届き、彼らの「耳のリテラシ-」を介して響いていたのではないか。

浪曲の本質は「フシ」であり「声」であり、だからこそ「文句」は何でもいい、あの「何が何して何とやら」という文句を延々と繰り返しながら「ノド」だけを鍛えて「フシ」を整えてゆくのが稽古の基本だったという、挿話としてよく語られているような浪曲の入門当初の修業の定型も、その「フシ」に「乗る」ことばも同時に「音声」として、生身を介して上演されることを自明の前提にしていたからこそ、成り立っていた修業のプロセスだったはずです。

そのように「うた」があり得た「いなか」の情報環境に、ひとつラジオが入り、「放送」の間尺に沿って整形された「流行歌・歌謡曲」が流れ込むことで、そこに生きていた者たちの生活文化の裡にあった「うた」のありようが変わる。ことばもフシも、共にまるごととして生身の上演でしかあり得なかった、だからことばも「音声」として理解する「耳のリテラシー」が実用性と共に実装されていたものが、みるみるうちに「流行歌・歌謡曲」の「歌詞」になじんで、それらをあらかじめ定められたメロディをなぞって歌うようになる。でも、それはそれまでの「うた」のありようとは、すでに別のものでした。

「その後は、専ら浪曲と幼児の時間のみを聴取させた。学習の時間割もそのように編成した。こうして二か月程経た頃、優秀な児童たちの間に、ラジオに対するより高次の適応性が培われて来た。それは、休憩時間中に放送されるニュース等のところどころを、理解していたという二、三の例によって認められた。そのことを発見したわたくしどもは、浪曲などは一切なくして、専ら「幼児の時間」「低学年の時間」及び「中学年の時間」を聴取させることにした。」

かくて一年半、このようなラジオを使った教育を施した結果、分校の子どもたちの作文や朗読が「極めて巧みで豊かなもの」になった、と、この先生は誇らしげに成果を報告しています。一年から六年まで、全学年がそれぞれの学年に対応した教育番組に対して、「傾聴から的確な理解をする」ようになった。「彼等は、ラジオを通して多くの社会を知り、多くの技術を身につけた。歌謡曲も覚えた。今年の芸能会からは、やくざ演劇から脱皮して、かなり良くこなせた歌舞伎等を演じた。胸を張って歩くようになった。話すことや眼色まで変つた。」

「文句」は「フシ」であり、「フシ」が「文句」でもあるような「うた」、そしてそれを支えた「いなかもの」の「耳のリテラシー」は、ラジオひとつ持ち込まれることで「放送」が介入してきた情報環境の変貌によって、わずか一年半で上書きされるようなはかないものでした。「放送」もまた「文字」と同じく、言わば「音声化された文字」とでも言うような強制力と規範性を伴いながら、それでもなお「うた」の習い性に最適化されていた「耳のリテラシー」を上書きしながら、「学校」を介しての情報環境の変貌を、彼ら「いなか」と「いなかもの」の上にあまねく施していったらしい。

「モダニズム」の実相は、このようなめんどくさい経緯を伴いながら、われら同胞の生身の「うた」の習い性をも、知らぬ間に書き換えてゆきました。