●女の自意識、戦後フェミニズム

――明治、大正、昭和と、女の欲望、自意識も変わってきます。女に自意識どころか性欲がある、なんて当時としてはとんでもない話だったわけですよね。

俺の子供の頃、母親の「主婦の友」の性の悩みコーナーとか見ても、女に性欲があるなんてなかったね。女は受け身であるとか、外から働きかけられることによって性欲が喚起されるのであって、最初からはない、という感じの説明だったはずだよ。

――夫に求められたら体を開きましょう、という啓蒙主義もあったし。

そう、自分から積極的に、というのはなかった。

――ま、夫の性欲が強すぎて、といった悩みはあったんでしょうが。

それに、男は視覚で興奮するけれど女は聴覚から、なんてこと言われていた。男は女のヌードを見て興奮するけれど、女はそういうことはない、むしろ聴覚で、耳元にアイシテルヨとか囁かれることで感じる、と。今は女も、ビデオ見ながらするだろ。

――人によるんでしょうけどね。ただ、最近ですけど、性転換した人の書いた本があって、中身についてはまだ検証が必要なんでしょうけど、それによれば、自分の意識が男になったり女になったりする、っていうんです。そうすると性感がこんなに違う、ということまで書いてる。男の場合は射精に全て集約されるけど、女は違うんだ、って。まあ、わかるような気はしますけど。

そういうのは、いくらかはあるかもしれない。だって男でもさ、精神をコンセントレートして女的なところへ持っていった時には、胸をちょっと触られてゾクッとするとか、あるいは逆に、社会的な意味でも女は意識が受動的になっているから体の感覚も過敏だとか、その程度は先天的なものか後天的なものかわからないけれど、まあ、あってもおかしくはないよね。

――と思います。っていうか、あたしも半分くらいオンナの部分があるようなんで(笑)、ただ、呉智英さんたち当時の男は、女を自意識を持った個人として見ることがあり得たか、ということなんですけどね。

数年前ですが、田中丸勝彦さんという呉智英さんとほぼ同年の民俗学者が亡くなっています。唐津の田舎育ちでしたが、女性について「昔、村の中の女の子と結婚するやつはバカにされていた」と言っていたんです。「よそから嫁も取れない。どうしようもなくて幼馴染と結婚した」と。ところが最近は、幼馴染との結婚はかえってステータスになっている。そこがエロスの根源だとさえ言われる。そういう転換点が、戦後、どこかであったのは間違いない。たとえば、運動部の女子マネージャーが出現したのが六○年代後半ですよね。

ああ、そうかもしれない。

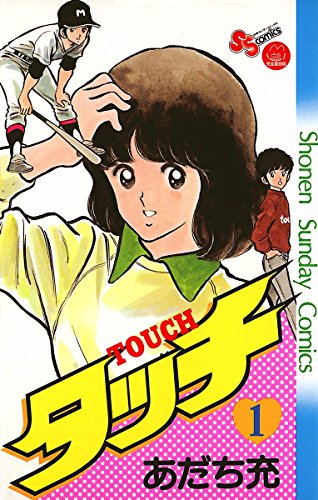

――まさに団塊の青春期、じゃないですか、その頃は。『巨人の星』のころは女子マネージャーはいなかった。それが『タッチ』(あだち充)になるまでわずか十年ですよ。実態としても七○年頃、やはり野球部で女子マネージャーってのが出てきたみたいなんですけれど。山本集さんなんか言ってました。「何で女の子がマネージャーするんや。危ないやないか! 怪我したらどないするねん!」(笑)って。それまで運動部なんてのは男の共同体で、軍隊並みに危ないところだった。攻撃的で、だからスポーツに向くわけだけれど、そこに女子がひとり、身の回りの世話をするという形で入ってくると、飯場の飯炊き女じゃないけれど、意味が違ってくる。それに対して「危ないことは何もない」という前提がないと成り立たない状況、それがちょうどその頃ですね。

女子マネージャーの場合は、戦後フェミニズムとしての男女平等という建前と、男は「世話をしてもらいたい」、女は「世話をして、いい彼氏を見つけたい」という男女の欲望、つまり本音の部分がうまい接点を見つけたのだという気がするね。制度的には女性に活躍の場を与え、同時に男と女の欲望が満たされるという構図ができた。

――だから学校という教育の場で出てきたんですね。職場だと、お茶くみではフェミニズムに怒られるから。

●杉浦幸雄翁の女の奈落

マンガ家の長老で杉浦幸雄という人がいたんだ。九十三歳で死ぬ直前まで描いてた人で、『漫画サンデー』に「幻の女(面影の人?●)」という作品を週刊で連載していた。愛読していたんだが、面白かったのは、女を見る目がこんなにも違うのか、というところでね。女の女らしいところを、それを彼は美しくかつ汚らしく描くんだよ。

――ああ、両方見てるわけだ。

そう、杉浦は「新漫画派集団」をつくってマンガ界の前世代を担った一人で、杉浦、横山隆一、近藤日出造の三人が中心だった。その杉浦幸雄と、亡くなる直前に対談をしたんだ。今から四、五年前だったが、その時、これこそ生きた思想史だと思った。当時マンガ家といえば洒落た文化人だったから、艶っぽい絵を描いたり、銀座で浮き名を流したりしていて、結婚も二、三回しているんだけど、彼がこういうことを言うんだよね。「僕は女には何度も惚れました、でも恋愛したことはありません」。

――おおお、それはすごいなあ。

なにも俺が思想史的に話題を振ったわけじゃない。ごく自然に「僕は恋愛っていうのはよくわからない、できないし、したこともない」という。恋愛とは、個人として女を見て、人生、社会、歴史について語り合う、そういうものでしょう? と。

――そうか、内面を照らし合わせるのが恋愛であって、相手に内面がない状態なら惚れるしかない、というわけですね。

そう。だから、たとえば美しい女であったり、いじらしい女であったりしても、それはあくまでも客体としての女でしかない、と。これはかなりの告白なんだよ。何度も惚れたというのは、何度も家庭を壊したということだし。「でも恋愛したことはない」。この一言は実は深い。生きた思想史の証人だと思ったね。

――なんだか金子光晴の書いた「バタビアの女」なんかを連想しますねえ。美人だからという。女に内面、自分と同じものを発見してしまった瞬間に、美がなくなるのかもしれない。

そうかもしれない。杉浦と金子とは同じ世代だね。

――それって、きっとおたくがフィギュア好きなのと同じですよ。

う~ん、それは気持ち悪いな。

――オタクはオタクで難しいらしいんですよ(苦笑)。相手にうっかり内面があっちゃいけない。たとえば少し前、生きてるフィギュアだ、なんてていわれた森高千里がいたじゃないですか。彼女はおたく連中ににすごく人気があったけど、それはそういう意味で内面を感じさせない、だからいい、というわけだったらしい。まあそれが、一歩間違うと幼女趣味の宮崎勤になるんですが。

呉智英さん以前の世代にとっては、身の廻りの世話をしてくれるのがいい女だったわけですよね。

昔はね。

――とりあえず最低限、それ以上求めなくてよかった。それ以外のいろんな葛藤は全部、外に出て社会の中で解消すべき問題で、家にもって帰っちゃいけなかった。仕事のことは言わない、でも家のことはおまえに任せる、子供の世話も任せておくというのが男だったから、二重構造だった。外で付き合っていい女はキツネ型で、家にいる女はタヌキ型ですよ、完全に。

ただしそこにもね、そのパラダイムの中で、さらに男の高望みがあるんだ。オンナはとりあえず家庭的でよろしい、家のことは任せるから家政を束ねてほしい、家刀自なわけだよね。だけどそこで男が腹を切らなきゃいけない時に、武士の妻のように「戦のことはわからないけれど、あなたにはついていきます」で、一緒に腹を切ってほしいという気持ちがある。

――あれっ、そうなんですか?

あったと思うよ。乃木将軍の奥さんなんか。

――でもあれは、まさに気の毒の極みでしょう?

女にしてみれば気の毒かもしれないけれど、男にしてみれば自分を重視してくれるわけだから。

――夏目漱石が感動したという。でも、今じゃ論外ですよね。

男が女に求める上限と下限があって、上は「こいつと人生ともにしてもいいかな」、この辺(中)は「ちょっとなあ」、そして下層階級に家事もできないのがいて、それは問題外。ただし、この上に特上がいたと思うんだよね。

――特上ですか。

そう、特上はね「よくはわかりません。でもあなたがそうまで言うのなら、私も一緒に死にましょう」と。山之内一豊の妻みたいに、そんなにあなたが困っているのならこの鏡の後ろに貼っておいた金子を使ってください、と言われれば、男として果報者でしょう。

――入れ子なんですよね。九州男児と九州の女が入れ子で増幅しちゃうような。女の方はそれをよしとしていたわけじゃないですか。そこからまた自我に気付いていく女もいる、不幸なことに。

逆にそうである前に気付く。

――自分で始末付けられない。男と違って雛型もないし。それに困っていった最初の世代でもありますよね。残間里江子が本で書いているけど「これからかわいそうな女が増えていくよ」って。「類」としての女に安住できないというか、悶えちゃう。

悶えるだろうね。それまでのモデル、雛型がない。どういうふうに生きていけばいいか分からない。ただ、現代という時代をいくらかいい面も含めて評価すると、とりあえず女も職を持てるから食える、そうすると「あの人は弁護士で未婚の母をやっている。自分は弁護士は無理だけど、手先が器用だから美容師になればやっていけるな」と、そう傑出した職業婦人を目指さなくても、身の廻りを見ながら、わたしもこれなら生活できるかな、という風潮にはなっている。

――いまだにセレブ婚を求めてパーティとかやってるけど、あっちの方が古典だと思いますよね。職制で男を見ているわけで、これはこれで女のしたたかさですけれど。

完全に古典だよ。俺の大嫌いな川井郁子の話、したっけ? 美貌のバイオリニストで大阪芸大の教授。旦那は東大医学部を出て、医科歯科大の教授だという、セレブ婚。

こういう、あまりにもわかりやすいスノビズムがまだ存在するから不思議なんだけどさ。ガラスでヴァイオリンを作った企業が、特殊な音色が出るからと、これを川井郁子さんに弾いてもらう。貴重な楽器を弾く川井の姿が放映されるわけだよ。俺たちからすると、何で天満敦子を出さないんだ!(笑)ということになる。

――全く事情はわかりませんが、それは、なぜナンシー関を出さないのか、と同じ口吻ですね。おそらく、才能という点で。

天満敦子のバイオリン演奏はほんと最高で、その上、風貌はほとんど大月君だ(笑)。彼女の「望郷のバラード」って曲があって、これはルーマニアの少数民族に伝わったものが滅ぼされて秘曲になり、それを彼女が何十年か振りでコンサートの最後に演奏した時、聴衆全員が号泣したという曲なんだよ。

――うーん……でも、すいません、どうしてまた、たかが音楽でそういうことを熱く語りたがるんですか、団塊の人って。(小さな声で)中島みゆきにしてもそうだけど。

そうかなあ。しかもこれはシベリア抑留とか絡んで……

――ほらほら、そうなるでしょ、物語を見てるでしょ、結局、音楽に。

(一拍おいて)………そう、そう、そう!!

――だから! そこなんですよ。クラシック、歌謡曲だけじゃない。ジャズにしても、団塊の人たちにとっては、音楽よりジャズ論、映画より映画論だった。なんていうか、解釈のフィルターみたいなのをすごく持ってたから、それがまず作動して言葉が出てくる。

持っているんだ。それが世代のバックボーン、土壌としてあった教養主義ですよ、それが現在の連中には、ない、ということだな、簡単に言っちゃうと。

――まあ、そういうところですよ。今、音は音として聴いて「いい、わるい」、あるいは「好き、嫌い」と評価はするけど、それ以上にはならない。する必要も感じない。

ならないんだよ。ところが俺たちの場合は、教養の中で析出されてきたものとしての音楽があるんだよ。

――ましてや戦前の小林秀雄なんかだと、また意味が全然違いますからねえ。

「モーツァルト」は小林秀雄が聴いて、そこで「モオツァルト」になるわけだからさ(笑)

――その通り。そして、まだそういう変換、コンバージョンのマジックが生きてる最後のあたりなんですよ、団塊の世代って。おそらく、そのへんにまず超え難い落差があるんですよ。

そうかなあ……いや、確かにね、問題として、底辺の拡大はあると思う。俺たち、まだ底辺が拡大してなかったから。たとえば俺たちの頃は、オーディオがさほど普及していなかった、仮に持っているにしても自宅で、下宿にはない。だから新宿の名曲喫茶に足を運んで聴きにいくわけだ、ジャズ喫茶でもそうだし。早稲田でいうと、高田馬場に「らんぶる」がまずあって、今もう廃屋になってるけど、その横に「あらえびす」って喫茶店があって……

――ああ、あの有名な。

あんたの頃はもうなかったでしょうが。

――いや、ありましたよ、辛うじて。七七年入学ですから、ギリギリあるにはあった。

その頃だと、野村胡堂が死んで十年くらい経ってるから、確かにギリギリだろうね。一般人のためにいっとくと「銭形平次」の野村胡堂が、明治期の「報知新聞」で野村あらえびすという名義で音楽批評をやっていて、彼が自分のコレクションで作ったのが高田馬場の「あらえびす」、趣味が高じた店なんだ。

――ヤスケン(安原顕)さんなんかと生前、仕事させてもらってて思ったけど、ほんとに下町の芸術親父でね、ジャズが好き、映画が好き、煙草は吸う、酒は飲む、女にもスケベ、そういうなんでもありの雑食性みたいなものが一つの文化としてあったんだなあ、と。

そうそう。

――そういうの、あたしゃ決して嫌いじゃないけど、でも、世代性というかそのへんでくくると、もうちょっとあり得ないですよ。そういう性癖や志向を持ってたとしてたら、それはおそらくおたくになっちゃう。

それがね、教養はエリートが持つものか否か、という違いだと思うんだ。たとえば、丸山眞男なんかも映画が好きで、ヨーロッパが好きで、だったわけだよ。あるいは、この間亡くなった学習院の坂本多加雄も映画にはまってた、っていうのがあるわけでしょ。映画なり音楽なり、自分がやっている専攻以外のところで自分をつくっている教養が、必ずなければならなかった。

―― それが当たり前、だったんですか、ほんとに。

そう、知識層にとってはね。