●

「オオツキさん、今度、靖国神社に一緒に行きましょうよ」

日々のならいになっている競馬場の厩舎まわり、そろそろ梅雨にさしかかろうかという蒸し暑さのある夕方、そんな声をかけられました。

声の主はある調教師。あたしと同世代、四十代ももう半ばにさしかかろうかという、気のいい男です。とは言え、いささか唐突だったので、どうして、と尋ね返すと、ニコッと笑って、こう言いました。

「いやあ、あそこお参りしとくと、いいことあるんですよ。これほんと」

もともと厩舎の事務所に額装した日の丸を掲げていたり、自衛隊員と仲良くしたりと、まあ、厩舎界隈でも少しばかり変わり者と言われていた彼ですが、先日韓国にわざわざ出かけて戦没者慰霊碑のあるソウルの国立墓地、国立顕忠院におまいりしてきたらしい。

「だって、あの時韓国軍が朝鮮戦争で頑張ってくれたおかげで日本が助かったわけじゃないですか。自衛隊の連中も結構まいってるんですよ、あそこは」

そこで彼、こんな体験をしたそうです。

「花売りのおばちゃんに、どこから来たの、って言われたから、日本から、って言ったんですよ。そしたら、ああ、わざわざえらいねえ、日本でもちゃんとこういうところにおまいりしてる? って言われちゃった。そうだ、考えたら最近、靖国神社に行ってないなあ、って思ってね」

以前、友だちと靖国神社にまいった後もしばらく競馬でいい成績が続いたんですよねえ、と、彼は人なつっこい顔で続けます。最近ちょっとくすぶっちゃってるんで、気分転換にちょっと行こうかな。

現世利益はわれら日本人の信仰態度の基本ですが、靖国神社にもまたこういう素敵なご利益があるらしい。今度、声かけますから、と言い残して、彼は小走りに厩舎の方に去ってゆきました。

●●

なるほど昨今、靖国神社はにわかに人気だったりします。

いや、「人気」というのは、実はちょっと正確じゃない。なんて言えばいいのか、敷居が低くなった、というか、とっつきやすくなった、というか。少なくとも、少し前まで靖国神社にまつわっていたある感じ、というのは、ここ三、四年でずいぶんと薄められてきたように思います。

ある感じ、といま、あたしは言いました。言うまでもなくそれは、少し前まであたりまえだということになっていたものの考え方や見方、心の身振りなどに関わってくる。「戦後民主主義」と言ってしまえばそれまでのようなものですが、それだけでわかったつもりになってしまう今、というのももはやありますから、ここは少しそのへんは禁欲しておきましょう。何にせよ、そういうあたりまえの中に、靖国神社にまつわる縁遠さ、なじみにくさというものも含まれていました。

思えば、神社や、日本の神さま自体、そういうものでした。

あたしが民俗学に興味を持ち始めた頃、民俗学というのは日本人のものの考え方や世界観を探求する学問だ、ということが言われていました。いまから二十年以上も前のことになります。ひとことで言えば日本の「文化」を知るための学問なのだ、しかも自分の生まれ育った「文化」を内側から学んでゆく、日本人自ら日本のことを知ってゆくための学問でもあるのだ、と。西欧の白人が異人種の「文化」を物珍しく観察して研究する民族学や文化人類学などとはそこが違う、と。柳田国男のもの言いを借りれば「同情ある学問」として民俗学はあるのだ、と、まあ、おおむねそんなことがもっぱら言われていました。

では、その日本らしさ、日本の「文化」とは何か。民俗学の教科書の教えるところでは、それは近代化し文明化した都会ではない、地方のひなびた田舎の暮らしの中に色濃く「残存」しているもので、ふだんの暮らしの中ではそれと気づかなくても、実は知らない間に今のわれわれも縛られていたりする、そんなものだということでした。「伝統」と言われるようなものともそれはおおむね重なるらしい。日々の暮らしの中にそれと気づかずにいる「日本らしさ」、もしかしたら「伝統」にもつながるかも知れないようなものを相手どる学問――民俗学とはそういうものだ、というのが当時のあたりまえでした。

中でも、民間信仰についての研究、というのは民俗学の中でも大きな領域を占めていて、それは柳田国男が終生追い求めていたとされる日本人としての願い、祈りといったものと直接関わっているからでもあったのでしょうが、とりわけ神道の位置づけというのは、すでに人文・社会科学の辺境であった当時の民俗学の内側でさえも、あまり確定されていないものでした。宗教学や政治学、思想史といった方面では、それこそ国家神道の問題が近代化とからめてずっと論じられていて蓄積もあり、先に述べたような「ある感じ」を下支えしていましたが、もともと大学の中から育ってきた学問ではなかった民俗学はそれらとのつきあいも迂遠なままで、当時の東京教育大学の歴史学周辺にいた人たちが世渡りの立ち位置の必然としてそのような「ある感じ」を無自覚に受け入れていましたが、にしても、それをある種のエリート臭、形にならない選民思想としてに鼻持ちならないものとして感じ取る「その他おおぜい」の草莽民俗学者たちというのも、あまたいたものでした。また、同じ民俗学者でも國學院大学の周辺に集う折口信夫系の人たちは、神道に対する独特の思い入れがあって、それはそれでまた正直、なじみにくい感じもありました。

何より、日々の暮らしの中で神社や、日本の神さまについてのことは、少なくとも自分の親たちほどにも身近なものではなくなっていました。家に神棚はあっても、毎朝拝むのは年寄りかせいぜい親まで。小さい頃ならば朝、起き抜けに手のひとつもあわさないと叱られたものも、大きくなってからは関係なし。地元の神社と言っても、正月に足向けるのが関の山。かつては近所の子供たちの遊び場になっていた境内も、今では子どもの姿などまずありません。

もともとそんなものだよ、という話もあります。たとえば、靖国神社について、そういう日常での縁遠さ、「ある感じ」のさらに手前の身近なところにも確かにあった同時代感覚としての敷居の高さから、主として明治時代の靖国神社に焦点を当てて当時の手ざわりを誠実に言葉にしようとした力作に、坪内祐三の『靖国』があります。民俗学的視点からの微細ないい仕事ですが、この文庫版解説で、野坂昭如さんはこんなことを言っています。

「明治九年生まれの祖母は、そのもの心ついたあたりで、靖国神社となっていたはずだが、死ぬまで口にする時、招魂社だった。(…)神戸育ちのぼくにとって、戦時中も、戦後も、靖国神社は、まったく関心外、この名称がしっかり定着した時代にあって、まだ招魂社と呼ぶ祖母に、その境内における祭日の見世物の賑わいぶりを克明に聞かされただけ。確かに、「支那事変」以後、臨時大祭が催され、ある期間内に、天皇陛下、お国のために生命を捧げた尊い御霊を、神として合祀、英霊の遺族代表が、各地から選ばれて上京、境内の玉砂利の上に座ってお待ち申し上げるなか、畏れ多くも天皇陛下におかせられて、自ら足をお運び遊ばされ、頭べを垂れ給う。拝殿だか神殿だか判らないが、そのきざはしに片脚かけさせ給うたお姿を、新聞ではみた。」

そうなのだ、それほど靖国神社とは庶民とは関係のないものだったのだ、という、「ある感じ」任せに早とちりする向きも出てきそうですが、ちょっと待って下さい。仮に靖国神社が庶民にとって縁遠いものだったとしても、ならばその招魂社の方はどうだったのか。何より、戦争で亡くなった者に対する感覚というのは、暮らしの場において具体的にどのようなものだったのか。すでに「歴史」の相の彼方にかすんでしまったそのあたりの事情を、大文字の言葉、書きとめられた文字でひとくくりにしてしまうだけでなく、伝承や記憶、ちいさなもの言いで語られる身の丈のささやかな素材まで含めてゆったりと慈しみながら掘り起こそうとする、そんな悠長さやいい意味での迂遠さが、はばかりながら民俗学の身上のはずです。

●●

三年前、五五歳で急逝した、民俗学者の田中丸勝彦さんという人がいました。九州は唐津に棲んで、終生大学や研究所などには属さなかった、日本の民俗学の歴史の中でたくさんいたはずの「その他おおぜい」の、しかし、間違いなく信頼できる独立独歩、草莽の民俗学徒のひとりでした。

その彼が、終生こだわっていたのが、広い意味での「戦争」の歴史・民俗学的研究であり、中でもライフワークと自認していたのが「英霊」の研究でした。その遺稿の一部は、彼を慕ってまわりに集っていた若い友人たちの手によって『さまよえる英霊たち』(柏書房)という本としてまとめられています。「英霊」がかつての日々の暮らしの中でどのように扱われていたのかについて、彼の遺したノートやメモは多くのことを示唆してくれています。

民俗学の教えるところでは、人は死ねばそのうち「先祖」になってその子孫に祀られることになっています。けれども、不慮の事故などで非業の死を遂げた人はともすれば「御霊」となって現世に災いをもたらすこともある。戦争で亡くなった戦死者は一般に「英霊」とされてきましたが、けれども、かつての日本人の感覚としてはこれは「御霊」であり、時に「怨霊」にもなるような、ある意味剣呑なものでもありました。

彼によれば、戦没者を表わす「英霊」というもの言いが一般化してゆくのは日露戦争以降だそうです。靖国神社に旅順表忠塔が完成した竣工式で乃木将軍が奉った祭文などがきっかけだったらしい。それ以前にも「英霊」という言葉自体は使われていますが、文脈からして単なる死者の霊への尊称で、後のような意味はまつわってきていない。それまで、戦没者に使われていたのは「忠霊」や、あるいは「国●」といったもの言いでした。非業の死を遂げた、それも若者という意味の強い言葉だったといいます。

「多くの場合、「英霊」は、イエにあっては大切な働き手であり、祖霊の司祭となるべき者であった。また自身も、やがては祖霊の一員としてイエの仏壇や祠廟に祀られるべき立場にあった。これを失った家族の戸惑いと憾みは小さくはない。それまで彼らが春秋に堅持してきた祖霊祭祀の秩序は崩壊したかにみえる。(…)戦没将兵のなかには、志願して積極参加した者もあれば、本意ならず徴兵された者もある。おおまかにいえば、前者には旧士族が、後者には旧平民が多く、それぞれ異なる価値観に支えられていた。霊魂観や宗教観も違っていた。志士が儒教や神道を指向していたのに対し、一般兵士や民衆が民間宗教や仏教による死後祭祀を望んだことは、その一例である。それが一方的に国家神道に吸収・統一されたことによって、諸々の矛盾が生じてきた。これらを、「国家に殉じた英霊」として階層も階級も抜きにして一括して論じるわけにはいかない。九原をさまよう霊の●撫は、多方面から論議されるべきである。」(「「英霊」の発見」)

彼は、生まれ育った九州の事例を中心に、「英霊」が庶民の間でどのように祀られていたのか、「公」に対する「私」のレヴェルでの戦死者に対する祭祀のありようを丹念に拾い上げています。畳の上で亡くなった者たちが「先祖」一般に昇華されるのに対し、「英霊」の方は一人墓として別の扱いになっていることが多い。「先祖代々」の墓とは別に、背が高かったり、星や錨がついていたりで目立つつくりになった墓に、あくまで「個人」として祀られる。そう、「英霊」とは「個人」として、家族とは別に祀られることをあらかじめ宿命づけられていた存在だったようなのです。

何より、この「英霊」に対する「公」の儀式が、その後も庶民の間の葬式のスタンダードになっていたということ。彼のその発見は新鮮でした。

「まずトムライの場所が、個人の家から公共の場所に移動したこと。トムライの時間が早くなり、それまで夕方に行っていた葬儀を、日中にするようになったこと。参列者が増え、血縁、地縁者に加えて教員や生徒、役場の職員、夫人会、在郷軍人会などの他人までが参加し、逆縁ではあつても、父母、祖父母が参列したこと。それに大きく引き延ばされた遺影を持つこと。喪装の範囲が一般の人にも広がったこと。弔辞や弔電、祭壇の形式などは、以来、こんにちまで引き継がれている。」(「英霊祭祀の周辺」)

いまの葬式であたりまえになっている黒い喪服も、黒枠の遺影も、弔辞や弔電という形式も、みんな「英霊」に対する「公」の祀り方が民間レヴェルに浸透してきて一般化したものなんだ、というこの指摘は、当時、いくつかの研究会や、あるいは彼が「遠足」と称していた親しい仲間を集めて行なうささやかな合宿などで、彼自身の口から何度も聞かされていましたが、最初にそれを聞いた時の興奮は今でも覚えています。戦死者の遺族たちが靖国神社に招かれて行われる招魂祭の記念写真を詳細に分析して、そこに写っている黒い喪服のある部分は間違いなく上京してから貸衣装屋が借りたものだということ、事実、九段のまわりにそのような喪服を貸す店がいくつかあったらしいこと、などなど、そのように忘れられた「歴史」に肉薄する彼の身振りに瞠目したことは何度もありました。

ただ、気をつけておきたい。このような微細な資料に対して、信仰の領域にまで国家管理が浸透してゆく、などという大文字のもの言いをいきなり繰り出すことは、まず禁欲しておきましょう。そのような国家管理を求めた庶民の側の事情、というのも同時にあるはずですし、またその中で実現された価値や幸福、満足というのも間違いなくあったはずだからです。「歴史」というのはそれらすべてを包括する、その意味ではとりとめない振幅をはらんだものなのだと、民俗学者のあたしは思うようにしています。

●●●

靖国神社とはそのような「公」へと向かう視線の集中する焦点であり、その意味ですぐれてスペクタクル、見世物の場でもありました。民俗学が依拠してきたような、それこそ民間信仰郷土の産土神、どこのムラにもあったような小さなお社とは本質的に異なる性格を、明治の頃から持っていた。これまでの宗教学や政治学といった学問の枠組みとは少しずれたところで、メディアとしての靖国神社のありようというのも、このような「歴史」の相から微細に発掘されてくるべきだと思います。

たとえば、こういう話はどうでしょう。

日比野雷風、という人物がいました。上野の山の西郷さんが動き出したかと思われるほどの大男で、尾崎紅葉の実の父親で象牙彫り職人だった服部谷斎が、緋の羽織姿で相撲場を跋扈して知られていたのと並ぶ、東京市中の名物でした。いまならさしずめボブ・サップみたいなものでしょうか。

稼業は剣舞の芸人。活躍したのは明治の二十年代。白縞の木綿袴に、直径五寸もあろうかという大きな五つ所の紋をつけた黒縮緬の羽織に、白い太打紐を結んで肩にかけ、手には黒地に金の星を描いた十六本骨の軍扇か鉄扇をわしづかみという風体。日比野流剣舞、詩吟と称するその上演は、そのころ東京じゅうの書生、学生たちを熱狂させたと言います。いわゆる「バンカラ」と呼ばれる書生の風俗が一般化してゆくのは、おおむね明治十年代末から二十年頃にかけて。市内に書生が増えていったことと共に、主に薩摩出身の書生たちが持ち込んださまざまな身振りが「カッコいいもの」として広まっていったようです。

上州の出身だった後のジャーナリスト、生方敏郎が、学生となって東京に出てきた当時、薩摩出身の友人の下宿へ遊びに行くと、あいさつがわりに「イモを食うか、稚児を食うか」と言われたので面食らった、という話を書き残しています。薩摩琵琶をかきならし、徒党を組んで放歌高吟して歩く彼らの身振りに、言い知れぬ威圧感を覚えた、とも。生方が比較的温厚な性格だったことを差し引いても、彼ら西南日本出身の書生たちのありようというのは、はるか後の暴走族などと近かったのでしょう。以前、大学で教えていた時、講義でこのエピソードを紹介したところ、中国からの留学生のひとりが「先生、文化大革命の時の紅衛兵というのがちょうどそういう人たちでした」と言ったのをよく覚えています。懐にナイフをひそませて往来を徘徊することや、雷風の剣舞や詩吟が席巻したのも、そのような当時の雰囲気が前提になっていたのでしょう。

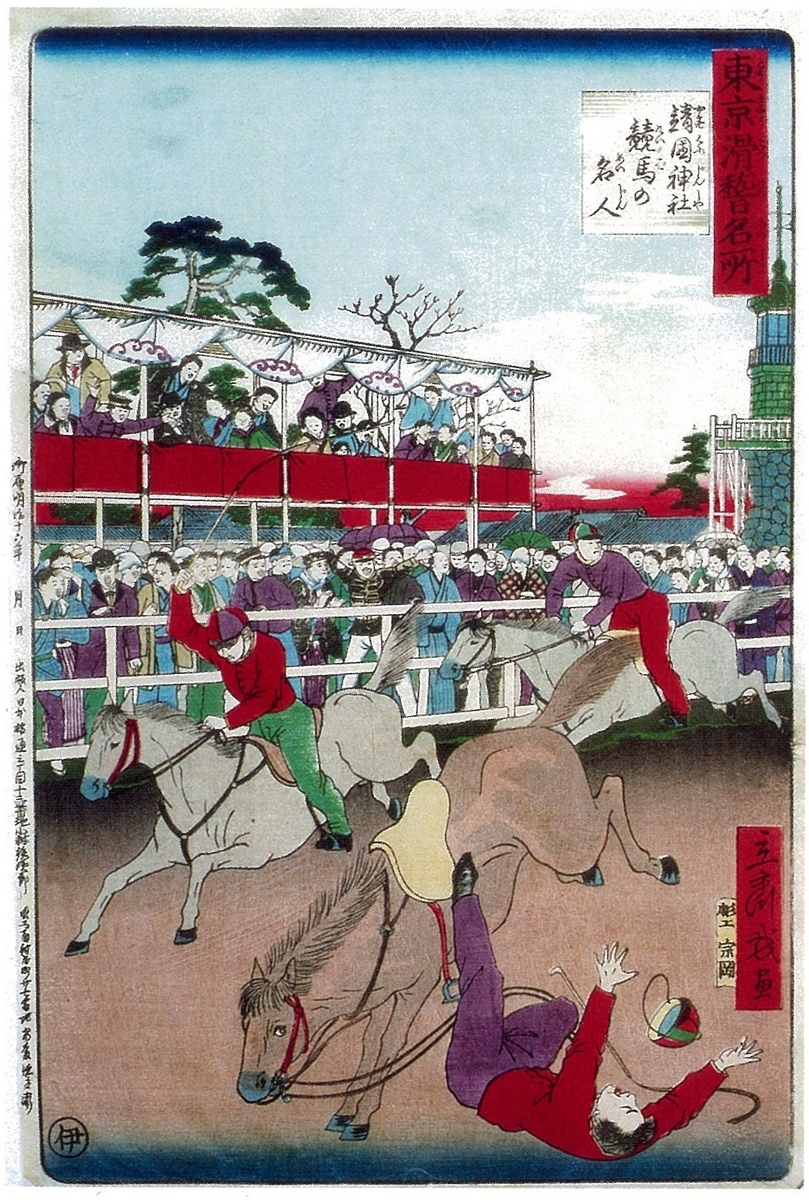

この雷風、主な興行場所として相撲場と、なんと靖国神社を選んでいたといいます。相撲場の方は、おそらくもともと力士か何かだった関係なのでしょうが、それと共に敢えて靖国神社の境内で上演していたというのは、おそらく偶然ではない。相撲場と靖国神社。国威発揚、新たに意識されるようになってきた「くに」という〈リアル〉に身を寄せてゆこうとする雷風のような身振りにとって、自らの価値を高める上で選び取られる場所として、相撲時と全く同様に、靖国神社の境内こそがふさわしかった、ということなのでしょう。

事実、その後東京じゅうの小学校でも、記念日や祝賀会の際にはこの雷風をまねて校庭に陣幕が張られ、詩吟や剣戟が上演されるようになったといいますから、この雷風の戦略は間違っていなかった。靖国神社と学校というチャンネルでおさえられるべき広がりというのは、当時、何かそれまでと違う手ざわりを持つようになっていたようです。

文芸評論家の中村光夫は、福沢諭吉が明治初年、阿波の若殿に会った時の印象を「能く能く之を見れば如何にも無礼横風なる少年にして曾て人に交るの法を知らず、書生同志の付合なれば一言馬鹿と評し去るの外なし」と記したことを引用しながら、「書生」が新しい時代を切り開いてゆくパイオニアとして人々に認知されていた明治初年の空気を語っています。

「彼はここで「書生」という言葉をほとんど一個独立の人間というのと同じ意味で使っています。おそらく当時の各藩の有志者、福沢のような半ば処士の生活を送る学者たちの間には、一個の知的な共同社会が生まれていて、彼等はその教養や思想の傾向を異にしていても、お互には会えば話が通じたのです。(…)彼にとって大切なのは、少なくとも真人間である書生たちに「人類」を支配させることであり、明治の政府はやがてそれを実現したのです。(中村光夫「日本の近代」)

とは言え、明治国家がその形を整えてゆくにつれて、国家有為の士であることを自認し、またその力を周囲からも認められていた彼ら「書生」たちの意味もまた変わってゆく。軍隊と学校というふたつの社会的上昇装置が新たにしつらえられ、誰もがおのれの才能によって世の中に自らの居場所を求めることができるようになった。いまのあたしたちから比べればとるにたらないそのような「自由」であっても、当時の日本人にとってそれがどれだけ輝かしいものに映ったか、想像にあまりあります。そのような文脈で「書生」もまた、「立身出世」の一段階として広く認識され、まただからこそ全国から「書生」めざして東京にやってくる者たちも増えました。

そんな彼らの夢や希望をもりつけてゆく器としての身振りの依代のひとつとして、日比野雷風もいたのだと思います。

雷風のすぐ後に、あの桃中軒雲右衛門が世に出てきます。ちょんがれなどと呼ばれる大道の乞食芸に等しかった浪花節を、日露戦争によるナショナリズム高揚期の国民規模にまで広がった気分を存分に吸い取りながら、新しい国民芸術にまで一気に持っていった立役者。草の根のナショナリズムなどと呼ばれ、国民国家形成期とされるこの時期の、しかし最も重要な役割を果たしたメディアとしてこの浪花節があることを、あたしたちは歴史の相から忘れ去っています。この雲右衛門の身振りというのも、先の雷風などの延長線上にあるものでした。しかし、それはすでに東京に集まる「書生」という階級にとどまるものでなく、国民のあらゆる階層、あらゆる人々を一律に巻き込んで魅了してゆく上演として存在するようになっていました。靖国神社の鳥居が「雲をつくよな大鳥居」などと歌われるものに変わってゆくのも大正八年、ちょうど浪曲がレコードと共に国民芸術として認知されていった上昇期に当たります。

「日本」という国家を媒介にして新たにその輪郭を彫琢されてくるようになった「個人」。「公」との関係において初めてくっきりしてくる、良くも悪くもそのようなダイナミズムの内側にしか存在し得ない「私」というのもあります。「書生」も「英霊」も、いずれそのような、国民国家形成の膨大な過程が必ずその背景にあって、初めて立ち上がってきたようなものです。戦後の過程に規定された「個人」しか個人でないと思いがちなあたしたちにとって、かつてあったような別の個人、別の生のありようを考えてゆこうとする時に、メディアとしての靖国神社の投げかける課題は、まだ存分に味わってみる価値があるようです。