「五寸釘の寅吉」、本名西川寅吉。明治時代の犯罪者で、何度も脱獄を繰り返したことで知られる。特に北海道の樺戸や空知の集治監から数度にわたって脱獄したことで、「有名」になった。単に全国的にメディアを介して知られるようになっていた、ということとどもに、最後に収監されていた網走刑務所とその周辺では、地元の〈おはなし〉のひとつとしても、少し前まで語り継がれていた。

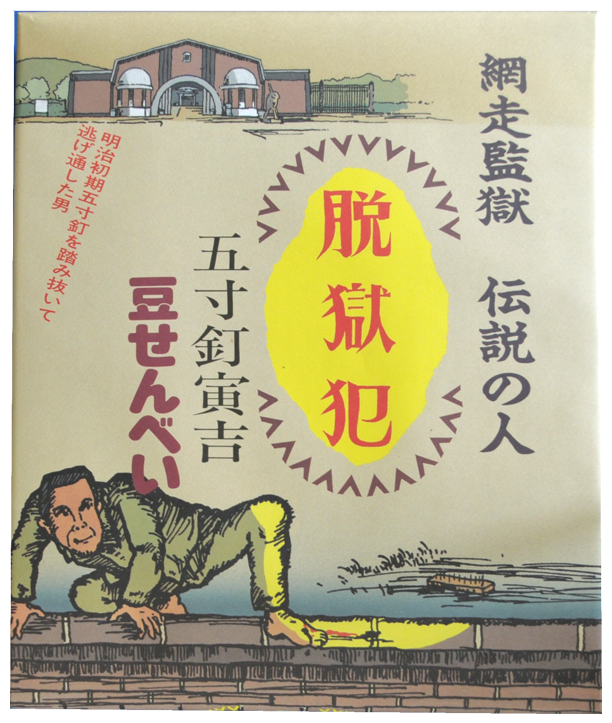

今やかつて彼が収監されていた当の網走監獄の博物館が、「監獄秘話」のひとつとして彼のエピソードを紹介しているどころか、館の入り口には竹箒に“赤いべべ”姿の彼の人形が観光客をお出迎えし、格好の記念撮影スポットになっているし、あまつさえ「五寸釘虎吉せんべい」まで売店で売られていて「ミュージアムグッズ」の一環にもなっている。そのような〈おはなし〉が〈いま・ここ〉でどのような文脈で語り直され、使い回される、そのひとつの事例としても興味深いものだ。

かつての「罪人」を「監獄」のプロモーション素材として、敢えて言えば「観光」の資源として扱うようになっていることについては、ひとまず大いに評価したい。かのアルカトラス島の監獄などを例に出すまでもなく、「罪人」「監獄」というのは常ならざる存在と場所という意味で、いまや堂々と「観光」の枠組みで活用されるものだし、また敢えて言えば、積極的にそうされるべきもの、なのだ。そして、民俗学者の眼から見れば、「罪人」も「監獄」ももともとそのような視線にさらされてきた経緯は言うまでもない。日本語を母語とする広がりの中でのこの「観光」というもの言い自体にまつわっている、まるで土産物屋の絵はがきのようなのっぺりとした手ざわりや、色褪せた色調とはまた違う、もっと闊達で広がりのある内実を、新たに同じその「観光」に込めてゆくためにも、この「五寸釘の寅吉」の持ち回られ方というのはひとつの事例として興味深いものだ。

とは言え、歴史的事実としての虎吉がどうであったか、という視点から“だけ”、その「観光」を介した今日の「五寸釘の寅吉」の語られ方を検証、批判する、というのは、少なくとも民俗学者にとっては興味をそそるものにはならない。「史実」もまた「観光」の一環である。いや、そうあっさり言ってしまうのがいらぬ誤解を招くのならば、「史実」もまた「観光」という〈いま・ここ〉の文脈において常に解釈され直し続けるものであり、その限りでの〈リアル〉もまた常に編み直されることで立ち上がり続ける、という方向にほどいておこう。そういう意味での〈リアル〉をいかに、同時代の視線に向けて「歴史」の理解に役立つように、そして同時にビジネスとしても有効なように再編成してゆくのか、というのが、民俗学の視線から見た「観光」のひとつの実践になってくる。そういう視点、構え方を前提にしてのみ、「観光」というもの言いの間口も奥行きも、いまあるものとはまた違う、いくらかでも闊達な相貌を見せてくれるはずだ。

●●

かつて、五寸釘の虎吉はそれなりに有名人だった。実際に存在した、明治開化期の「怪盗」として。

有名になってゆくその始まりは明治三二年、「近世實話 五寸釘寅吉」と題されて『都新聞』に半年あまり、一四三回にわたって連載された続きものの主人公から。鈴木金輔が口述、伊原青々園が『都新聞』記者として筆記したもの、とされている。*3 連載終了後に、青々園はそれらをもとに読みものとして「五寸釘の寅吉」を世に出し、〈書かれたもの〉としては、まずはこれが下敷きとなって「五寸釘寅吉譚」が広まってゆくことになる。

と同時に、それらテキストとして流布されると共に、その他のメディア――芝居や講談、見世物まで含めた当時の情報環境における〈それ以外〉――によっても「上演」が行われている。初発からそのような同時代の情報環境で縦横に持ち回られる素材として、敢えていまどきのもの言いを弄するならば「メディア・ミックス」として、「五寸釘の寅吉」はプロモートされていったのだ。*4

明治一七年、三好屋という質屋に盗みに入って逃走する際に五寸釘を踏み抜いたまま二里半あまりも逃げたのが由来の通り名。普請中の家の足場から飛び降りた際に踏み抜き、その五寸釘が足の甲まで貫いた、という描写もまた、彼の「異能」を際だたせる定型のディテールとして併せて語られている。

「一丈五尺の足場より飛降りる機會五寸釘を踏抜きて寅吉のハッと思ひしが焦眉の急に引抜く隙もあらばこそ其儘件の板片を引摺りて一散走りに駈出したり、踏抜きたる五寸釘は足の裏を貫きて其の端は甲の上へ突出て血潮のダラダラ流れ出づれば足を踏出す毎に苦痛の堪え難きを不敵の寅吉は事ともせずに(…)」*5

その生涯についても、これらある規模以上に〈おはなし〉として拡散した事例の常として、資料によってかなりの異同があるが、ごくざっと概略を記すとこんな感じになる。

生年は文久二年(1862年)*6、三重県多気郡上御糸村に生まれたが、14歳のとき賭博のもつれで殺された叔父の仇討ちで博徒の親分の家に殴り込みをかけ、傷害放火で無期徒刑となって三重監獄に服役。だが、たちまち同監を二度にわたって脱獄、さらに押送された秋田監獄も脱獄、いかさま常習の博徒として全国を股に歩き廻った。その間静岡で博奕のけんかで殺人を犯し、遂に北海道送りとなった。そして、北海道へ送られてから、何度も脱獄を繰り返すようになる。

その「脱獄」「破獄」が後の「五寸釘寅吉」譚の重要な属性になるのだが、ただ、それまでの犯歴や生活史については正直、詳細の不明な部分が多い。事実として彼の前科がどれくらいあり、それらがどのような犯罪だったのか、多くの資料はそれほど「譚」のディテールとしてあまり重要視していない。「泥棒」「盗賊」という漠然としたくくり方ですませていて、人を殺したり傷つけたり、あるいは博奕を稼業とする博徒であったり、といった要素について強調されることはないと言っていい。事実、果たして盗賊なのか博徒なのか、その生身の実態についての表現はさまざまだ。 *7

語られる際に焦点が当てられるのは、まず「五寸釘」の通り名の由来であり、それは先に触れたような「五寸釘」を「踏み抜いた」というつながりを軸にした定型が、ほぼできている。そしてもうひとつは「脱獄」のディテールである。たとえば、こんな具合だ。

「石狩川に張り渡された篭渡しのケーブルを猿の如く伝って対岸へ逃げのびた」

「一丈八尺の高塀を飛び越えた時は、獄衣を水にぬらし、それを力一杯塀に叩きつけるとピシャリと塀に吸い付く。その吸着力を利用してヒョイと乗り越えたとある。」*8

このあたりの描写は、彼の出自(後述)とも複合して、より〈リアル〉なものとして受け取られていったはずだ。

樺戸で三度脱獄、そのたびに釧路、凾館でつかまり、三度目に脱獄の後、内地に逃走、福岡で捕まって空知集治監へ。ここも脱走したがすぐにつかまり、釧路集治監へ。その後釧路の施設が網走へと移動する時に網走へ。このあたりのディテールはテキストによって錯綜していて、明治二六年、逃走中に埼玉で捕縛されたのが最後、という説もあったりする。いずれにせよ、それ以降は改心したのか、あるいは寄る年波で若い頃のように身体が動かなくなったからか、その説明の仕方はともかく、集治監でも「他囚ノ亀鑑トナルヘキモノ」と言われるようになったという。そして、模範囚として過ごした後に、大正一三年九月三日に、なんと釈放。

だが、当初のテキストで伊原青々園は、寅吉は処刑された、と日付まで付して、はっきりと書いていた。

「当地の裁判所にて死刑の宣告を申渡され流石大悪徒の五寸釘寅吉も天の網の免るるに由なく終に空しく絞罪臺の露と消えたるは實に明治二十六年九月十三日の事なりけり」*9

まただからこそ、あの寅吉が生きていた、ということで、彼の釈放はニュースとして報じられることになったようだ。事前に評判になっていたので騒がれるのをいやがったのか、刑務所側が寅吉の釈放の時期をずらしたという説まである。

その他、吉沢商店制作で無声映画にもなっている。主演は森三之助。今なら当然、マンガや劇画、テレビドラマやVシネマの素材として重宝されていただろう。また、昭和八年の中央公論では「泥棒哲学」と題される長めのインタヴューも受けている。

*10 いずれにせよ、「犯罪」を介して当時の有名人であったことは間違いない。

●●●

だが、「観光」の文脈で今日、改めて語られ直されている「五寸釘の寅吉」からは、しかしかつての〈おはなし〉に含まれていた重要なディテールが抜け落ちている。

それはそれら〈おはなし〉を読み取る世間の側の解釈格子が時代の移り変わり、情報環境の変動に伴って変っていったゆえの、解釈の水準の違いから生じるものというだけでなく、それらの違いによってかつての〈おはなし〉の側に確かに含まれていたディテールさえもが意識されなくなってゆく、わかりやすく言えば「見えないもの」になってゆくということだ。

たとえば、彼はいわゆる「新平民」であった、という部分。これなどは、そういう「見えないもの」にされていったディテールの代表的なものだ。

初出の『都新聞』版のテキストでも、この寅吉の出自については、彼を犯罪へと向わせてゆく「理由」の大きなひとつとして、繰り返しほのめかされている。

「二見屋の娘小雪に見惚れて茫然店前に立停まりたる雪駄直の少年は何者ぞ、此れなん伊勢國多気郡佐田村の新平民西川寅吉とて成長の後に至り「五寸釘」といふ綽名を取りたる即ち本篇乃主人公なりしなれ」*11

「叔父さん口惜しい、如何して先ァ己は穢多の家へ生れたかと思ふと天道様が怨めしい、幾ら貧乏でも素人の子なら自分の心がけ一つで如何んな出世も出来るんだに穢多といふ肩書が付いちゃ一生涯日陰の身の上だ(…)」*12

「現在肌身を許して其の胤さへ宿したる遊人寅吉は穢多非人と世間に卑まるる新平民にして吾が身は其の穢多村へ連込まれたりと始めて聞いた小雪は魂消るばかりに仰天せしが(…)」*13

彼のもとの稼業は、雪駄直しである。その境遇の不遇ぶりに嫌気がさし、自分の持った道具箱一式を川に投げ捨てるところから、この「実話」は始まる。

これは明らかに、黙阿弥の『鋳掛松』が下敷きになってのイメージである。そしてそれは講談や浪曲など、当時の情報環境における多様な芸能、民衆表現へと移植され、近代黎明期に膨大に生まれた根無しの民=細民たちが「身ひとつ」という「個」の意識をたよりに、世間に対峙してゆこうと決心するモメントとして、その後もさまざまなメディア、さまざまな局面、場面において縦横に使い回されてゆくものである。これらは、それまでの身分制度が明治になって立身出世という新しい社会的上昇機構が備わった分、それまで以上に抑圧として具体化してゆく過程の中での、ある〈リアル〉へと収斂してゆく〈おはなし〉の仕掛けであることがわかる。

だが、当然ながら現在、「観光」の脈絡で「展示」される寅吉からは、そのような出自背景は全く消されている。展示として消されていると共に、こちら側、見る側の〈いま・ここ〉の世間の感覚からもなかったことにされている。それらは「展示」する側の意図や思惑による一方的な作為だけによるものではなく、観客も含めた常に相互性の中にある。そしてそれは時代の推移と共に意識すらされないままの共犯関係へと、構造的なものになってゆく。

後には、寅吉は伊賀の忍者の末裔だ、といった噂も流れていた。サンカであり、忍者である“かも知れない”ような「五寸釘の寅吉」。彼が実際にどのような生をくぐってきたのか、とは別に、〈おはなし〉の水準においての彼はそのように整えられてゆくものであり、そしてその過程では、初発のテキストにはらまれていたある種のディテールまでもが、後のその〈おはなし〉の側から「見えないもの」にされてゆく。

「新平民」であること、と、「サンカ」「忍者」といった、後に付与されてくるディテールとの間の相互の関係というのは、実にそういうものだった。*14 それらは、「新平民」「サンカ」「忍者」の間がかつての情報環境とその内側に生きる当時の世間からどのよう〈いま・ここ〉として認識されていたのか、とは別に、いったん〈おはなし〉の水準に引き寄せられたところで編集され、異なる関連づけられ方をされてゆく過程でもある。「歴史」とは、そこにはらまれる本質的に隠された作用の中には、このような過程から生じるものも間違いなく存在している。

●●●●

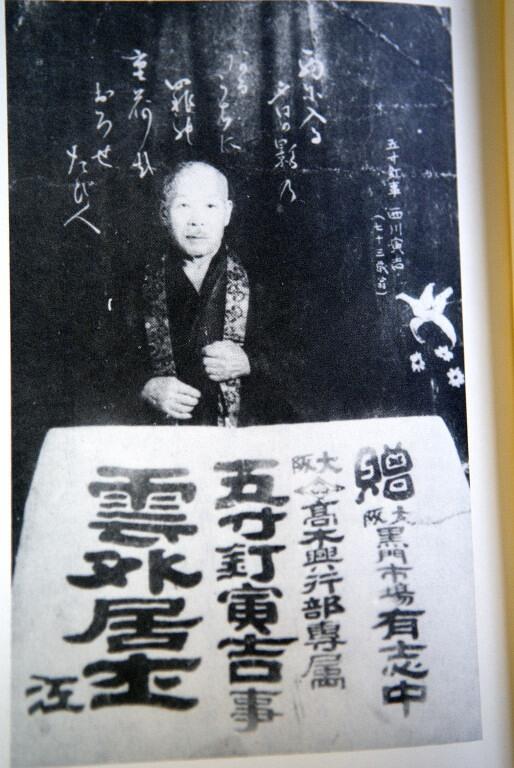

昭和二年時に撮られたという、彼のブロマイドが残っている。先の平岡論文でも引用紹介されているし、その他の資料にも転載されて、比較的知られているものだ。

もとは山谷一郎が地元の古老が持っていたものを発見したものとされているが、この画像が興味深いものなので再度、取り上げてみよう。

「雲外居士」と称していたらしい。なりは僧形、袈裟を身につけている。そして、何よりも彼の前にはテーブル掛けの掛けられたテーブルが。向って右手には花瓶とおぼしきものも見えている。どう見ても「講演」「演説」、いや、これは正しく「浪曲」「浪花節」が創出してきた近代「マニフェスト」のフォーマットである。

「大阪 高木興行部専属」とある。「五寸釘寅吉劇団」を結成して全国をまわっていた、その興行組織だったのか。少なくともこの時期、大阪の興行組織に所属していたことは確からしい。

北海道行刑資料館にある寅吉の自筆とされる手紙には、彼が刑務所を出る時に関係を持った興行関係者に宛てた名前があって、「本間」となっている。これは、後に道内の興行関係を仕切る有力者のひとりになった本間興行の本間誠一と思われる。大正一三年九月三日とされているから、彼の「釈放」の日付と一応、一致はしている。また、興行を生業とする者たちの巡回ルートからすると、季節的に北海道での興行があり得た時期ではある。普通は地元の興行師に優先権がありそうに思われるが、ただ、すでに明治末年から全国区の「タマ」だったわけで、彼が出所するとの報を聞いて興行師たちの争奪戦が繰り広げられた、という話も伝わっている。

朝倉喬司によれば、実際に彼を手に入れたのは、やはり地元の興行師だったようだ。

「シャバへ出た彼は、道内・野付牛の興行師・大川一郎に拾われた。大川は網走刑務所長宛に「脚本は同刑務所保安課の許可を受けて上演する」「興業収入の多少にかかわらず一日十円ずつ免囚保護費として上納する」等の内容の一札を入れた上で「五寸釘寅吉劇団」を結成した。」*15

この大川は、元は新派の役者だったらしい。大正年間に連鎖劇をひっさげて道内を巡業、大人気を博したという。*16 その後、地元で興行師になっていたのだろう。また、戦前から戦後にかけて北見地方の興行関係についての資料には、前述の本間誠一の名前も頻繁に出てくる。大川もまた、本間の配下に連なる興行師のひとりだったのか。*17

テーブル掛けには「贈 大阪黒門市場有志中」と記されている。大阪の黒門市場に贔屓筋がいたということだろう。先のインタヴューでは北関東をまわっていたというから、内地も広く巡業していたらしいが、そのような場合の興行がどのように仕切られていたのかはわからない。ちなみに、このような彼のブロマイドは「泥棒除け」として、彼の上演会場で彼の口演の合間などに客席で売られていたという。

この寅吉のブロマイドにおける姿は、舞台のしつらえや衣装なども含めて、まず間違いなく当時の浪曲、浪花節に典型的な上演の形式にのっとっている。同時にそれは広い意味での「雄弁」の脈絡も持ったものだったからと言える。

「個」で、不特定多数の「観客」「聴衆」の前に立って、何かものを言う、表明する、というもの言いの作法が、近代の過程でどのようにわれわれ日本人に宿っていったのか、というとりとめない問いに対して、浪曲とその周辺に凝集していった要素については一定の寄与ができるものだ。何より、それらが互いに連関づけて考察され、語られることさえ乏しかったこと自体、現実に対して解釈の格子として作用してきた「学問」の間尺でしかそれらの問いが造形させてこなかった不自由について、改めて気づいてゆくことと同伴の過程になってゆく。 だが、だからと言って寅吉の上演が浪曲そのものだったということには、そのままつながるわけでもない。現在まで、寅吉が実際にどのような上演を行っていたのかについて、ほぼ唯一の記録と言っていい山谷の聞き書きによれば、比較的淡々とした説法のような講演だったようだ。語り手は「五寸釘寅吉劇団」の上演を実際に見た、という人。大正一四年の春、網走の一松座という劇場だった由。

「会場へ行って見て驚いた。道東の小漁港網走には映画の常設館と、色物と言われる浪曲、津軽民謡、芝居などを興業するという劇場は定員八百人のところへ、千人も入ったため二階席がミシミシと不気味な音をたてはじめたので、下に居る者が二階が落ちるといって騒ぎだすという超満員。」

「さて、幕が開くと最初は手品、落語、手踊り等があり最後に舞台に浪花節語りのような台が出され、その後ろに小柄なおじいさんが立っている(…)」

当時の色物主体にさまざまな芸が雑居した、旅回りでは定番のオムニバスの演芸一座だったようだ。「劇団」という言い方からすると、芝居だけをする集団と思いがちだが、「劇団」というもの言い自体が新しく、またある意味ハイカラで上品なイメージを持っていたはずだから、敢えて使っていたという事情もありそうに思う。実態としてはそれまでになじんだもの言いの「一座」というのに、ほぼ等しい内実だったろう。*18

●●●●●

「犯罪」に携わった者、そのように常ならざる存在になった人間がうっかりと「見られる」存在になり、そのことによってある種の芸能の属性をはらんで〈おはなし〉と化してゆくことは、何も寅吉だけでなく、近代の情報環境が整えられてゆく過程で必然的に起ってきている。 たとえば、出所後の寅吉が再度注目を集めた頃、東京市内の掏摸の親分として有名だった仕立屋銀次も、改めて名を取り沙汰されるようになっていた。明治四二年に検挙されて服役、出所した後に新聞などに聞き書きが連載されているあるいは、。尾佐竹猛らによって明治文化研究会が作られる時期でもあった、ということを言い添えてもいいし、新講談などを経由して、いわゆる「大衆小説」が確固とした〈おはなし〉のジャンルとしてその形を整え始めていたことを想起してもらえば、もっとわかりやすいだろう。

「明治」が、そしてある程度「江戸」もまた一定の時間をおいて「歴史」の側に織り込まれつつある時期に、ジャーナリズムとそれを支える情報環境の変貌の中で、その時代を生きた生身の人間たちの「語り」が、広く世間の関心を惹くようになっていた。

「犯罪」とはこのように「見世物」としての本質を、うっかりと見せてしまう。いまならば、さしずめテレビのワイドショー系の番組がその役割を肩代わりしているとも言えるのかも知れないが、そういう脈絡でのお手軽な批評も、ここではひとまず禁欲しておこう。まずは世に知られるようになった犯罪者はそのまま「見世物」になり得るものであり、その肝心要のところは、何よりその「本人」が自分の「体験」として語る、ということにあった、そのことだ。*19

もっとも、いたずらに話を混乱させるつもりはないが、この五寸釘寅吉が「ホンモノ」であったという保証は、実はどこにもない。事実、年齢の合わない「本人」がいくらでもこのような口演をしてまわっていた、それが少し前までの浪曲に代表されるような、これら民衆芸能の世界だった。そのような何でもあり、いい加減であやしげな当たり前の中で、〈おはなし〉は成り立っていたし、そこに根ざした〈リアル〉もまた当時の〈いま・ここ〉を構成していた。

そのような事情は「観光」の脈絡においても同様だし、もう少し広げて言うならば博物館など文化施設の「展示」においても関わってくる。「観光」として示そうとする側、あらかじめ「展示」する側がこういう風に見てほしい、理解してもらいたい、といった文脈においてのみ、観客はそれらの展示に接するわけではない。まして、そのあらかじめ設定された文脈が、「教育」や「福祉」や、あるいはそれらの背後に横たわる「良識」なども含めて、すでにそれ以上の何らかの前提から枠がはめられていることをそのまま自省なしに表出しているようでは、当の「展示」の現前よりも先に、観客はそのはめられている枠、大文字のもの言い=イデオロギーをこそ先に察知し、それ以上の解釈を発動させてゆくことを自ら制御してしまう。「展示」される素材やテキストが本来はらんでいる多様な解釈、闊達な読まれ方の可能性は、そのようなからくりの中であらかじめ制限される。

いま、「観光」施設としての網走監獄の正門前に立ち、「五寸釘寅吉せんべい」のパッケージに描かれた彼、寅吉のたたずまいからは、「新平民」であり「サンカ」や「忍者」だった“かも知れない”という、かつての〈おはなし〉を成り立たせていた〈リアル〉の水準に至るディテールは、さて、どのように読み取られる得るようになっているだろうか。

参考文献

朝倉喬司 『明治破獄協奏曲――白銀屋文七とその時代』 毎日新聞社 2002年(平成14年)

岩崎 榮 「泥棒哲学――五寸釘寅吉に聞く」 『中央公論』2月号 1933年(昭和8年)

熊谷正吉 『樺戸監獄』 北海道新聞社 1992年(平成4年)

菅原政雄 『ある興行師伝――道上十松とその時代』 北見叢書刊行会 1993年(平成5年)

寺沢界雄 『樺戸監獄史話』 樺戸郡月形町役場 1950年(昭和25年)

平岡正明 「五寸釘の寅吉」 『浪曲的』所収 青土社 1992年(平成4年)

本田康雄 『新聞小説の誕生』 平凡社 1998年(平成10年)

正岡 容 『日本浪曲史』 南北社 1968年(昭和43年)

山谷一郎 『網走刑務所秘話』 北海タイムス社 1985年(昭和60年)

『五寸釘寅吉の生涯』 オホーツク書房 2005年(平成17年)

*1:例によって註が未掲載のままになっているのは申し訳なし。そのうちに何とか……

*2:大正期浪曲雑誌関連の註をようやく発掘できたのに続いて、こちらの註もめでたく発見しましたので挿入しておきます……211112

*3:鈴木金輔は、おそらく出版社金真(槇と同音)堂を経営していた人物。平岡正明が引用している「五寸釘の寅吉」復刻版(1975年刊)の北川鉄夫の解説では、「この実録の筆者と思われる鈴木金輔の経歴も、警察上がりらしいということ以外にわかっていない」とされている由だが、このような記述もある。「編者で発行者の鈴木金輔(金真堂)は、「東京地本彫画営業組合規約改正願ノ件 9月9日」(東京都公文書館所蔵「庶政要録 第40 明治24年自9月至12月」)に添付された8月7日付けの組合員名簿に、「京橋区本材木町三丁目二十六番地 鈴木金輔」とあり、地本類を扱う小規模な出版者であったと思われる。鈴木は、『帝国偉業美談』(鈴木金輔編刊 1894年)など、講談本を多く出版している。また『探偵実話 大悪僧』(埋木庵著 鈴木金輔編刊 1896年)・『探偵実話 蝮のお政』(伊原俊郎(青々園)ほか序 鈴木金輔編刊 1898・99年)など、都新聞紙上で連載された探偵小説の刊行を多く手がけている。1899(明治32)年元日から都新聞に連載された伊原の「近世実話 五寸釘寅吉」は、伊井蓉峰一座によって横浜の羽衣座や東京浅草座で上演されるほど好評であったという。新聞連載に加筆し、鈴木金輔が編集・刊行した『探偵実話 五寸釘寅吉』(1899年)の序には、伊原俊郎と思われる編者が、「五寸釘の物語も幸ひに世間の好評を得て未だ大団円のトンと叩き仕舞ぬ先から例の銭儲には抜目のない金槙堂の主人が是非1冊に纏めし出版したしと言う」と記している。鈴木が都新聞関係者と親交があったことを伺わせるが、詳細は不明である。」(『開港のひろば』87号 横浜開港資料館 2005年(平成17年) 2月2日)刊本『五寸釘寅吉』のクレジットが鈴木金輔の「口述」となっている理由がわからないが、ただ、『都新聞』でのこれら「実話もの」を手がけていた青々園の前任者で、警視庁の刑事巡査あがりの高谷為之との関係が推測される。当時の「探訪」とは現場を歩いて聞き込みを行う、言わば週刊誌取材で言うところの「足」=データマンにあたる。高谷自身は書くことはあまり得意でなかったと言われるが、素材を提供して「探偵実話」と称する「実話もの」の嚆矢となった。青々園が記した高谷経由の素材による「探偵実話」の中に「五寸釘寅吉」は入っていないが、立場上は発行人だった鈴木の名義を使っているあたり、作中の素材の出所などから、何らかの慮るところがあったのかも知れない。また、これら当時の新聞、それも『都新聞』のような新聞に連載されていた読みものが、実際にどのように「読まれて」いたかについては、次のような証言がわかりやすい。「とくに、その続き物が面白く、熊本弁しか知らない家族一同には、当時東京の言葉と受け取られた「……ですけれど」という会話文が珍しく魅力的であった。「今夜、ですけれどをやって下さい」と祖父に頼んで、十日分くらいまとめ続き物――現代物と時代物の二編が掲載されていた――の朗読を一同で聴いたという。」(本田、p.90)朗読されるものを耳で「聴く」ことも含めての受容だったことに、改めて留意しておきたい。

*4:編者=伊原青々園(敏郎)自身がこう記している。「讀者諸君の餘庇は芝居興行物にまで及び、横濱両國座にては今年二月の初めより足かけ半年の間此の『五寸釘』を打通しにし東京にても常磐座宮戸座演伎座とも本編を演じて大入を取りし上この盆興行にも演伎座と常磐座とにて『五寸釘』の後日を出し尚寄席にても都下三四ヶ所にて之を演じる講談師あるのみか縁日の押繪覗眼鏡にまでも『五寸釘』の現れたるは全く讀者諸君が評判のお蔭と編者が深く謝する所なり」 (「近世實話 五寸釘寅吉」(大團圓)『都新聞』 明治三二年七月七日)横浜両国座は明治二五年に設立されてこの明治三二年に焼失とされているから、その直前の上演ということになる。また、当時の東京市内で、新劇も含めた改良演劇(改良歌舞伎)などを興行していた劇場が先に記されているのは、演劇担当だった伊原のポジションからして当然だが、具体的にどのような上演だったのかも含めて興味深い。伊井蓉峰の名前が出ているところからしても、正岡容の言うように「壮士芝居」という言い方がふさわしいものだったとしたら、いわゆる新派になる。一方、寄席において、当時そのような「新聞」読みが盛んだった講談は当然として、のぞきからくりなど香具師系の直轄になる路上の興行に至るまでが、そのような「報道」に連なる素材を競って取り上げていた当時の情報環境については、改めて注意しておきたい。

*5:「近世實話 五寸釘寅吉」(四十一)『都新聞』 明治三二年二月二四日

*6:安政元年説もある。これだと1854年だから、実年齢が十年ばかり上回ることになるが、最初に三重監獄に収監されたのがまだ江戸時代になり、つじつまが合わなかったりする。いずれにせよ、そのように諸説ある程度にすでに〈おはなし〉の中に生きている、という理解で共有しておきたい。

*7:盗賊としては、明治八年の末から十年あたりにかけて、地元伊勢は参宮街道界隈を荒らし回っているのが目立つ。この時、海賊房次郎にからむ二代目お傅こと辻岡お傅とのいきさつにも触れられている。後に房次郎の情婦になるお傅とのことだが、この寅吉と房次郎の関係については、正岡容のよく知られた記述がある。「五寸釘寅吉が浅草のある寄席へ出演の折、寅吉を訪れて来て、「お前も早く真人間になれ」と説きつけられている男があった。男は平身低頭して、かえっていった。同席していた浪曲師が、「あれは誰です」と訊ねたら、「いや、つまらん奴でね」寅吉は微笑を浮べて、「あれは海賊房次郎という男ですよ」かたわらの浪曲師、たちまちにおぞ毛をふるってしまったという有名な挿話もある。」(正岡 p.17)この記述は、当時の浪曲の上演に関わる者たちががどれだけ下層の細民、流民たちに支えられていたか、といった脈絡で引用されることが多いし、その脈絡は間違っていないのだが、同時にまた、そのような〈おはなし〉が言わば楽屋話、内輪のうわさとして平然と流通するようなコミュニティだったこと、そしてそのようなコミュニティの内輪でさえも「犯罪」に現実に関わった者はそのように語られる程度に「異物」として認識されていたこと、なども読み取られるべき部分だろう。博徒であった、という記述は後に出てくるが、しかし平岡によれば、もともと「新平民」の寅吉が博徒になることは、江戸時代までは普通はあり得ず、幕末動乱期に清水次郎長などが被差別民を子分に迎え入れるようになっていた程度だという。「博徒は盗みをやらないのが掟だ。(…)五寸釘寅吉は博徒としてデビューするために二件の盗みをやっているのである。むろんこれは博徒仲間には内緒だ。」(平岡、p.60)だから、「実話」の最後で寅吉は、自分の盗みの仲間に引き入れようとした江尻の権三郎(次郎長の兄弟分)に恨みを買って争い、それがもとで捕縛される。この平岡説の説得力を肯定するとしたら、当時の読者にとってはその理由もまた、改めて説明するまでもなくある程度推測できたものだったのだろう。

*8:寺本、p.176。テキストによっては、この場面の描写は「小便でぬらした手ぬぐいを」といった表現になったりする。実際にそのようなことが可能か否か、あるいは、本当はどうだったのか、といった詮索とは別に、そのような語られ方をしたくなる気分と、それによって〈おはなし〉に接する側、その上演の場に居合わせる観客たちの内面にに立ち上がる印象の相互性についてこそ、焦点をあわせねばならない。

*9:「近世實話 五寸釘寅吉」(大團圓)『都新聞』 明治三二年七月七日。だが、末尾で註記のような形で以下のように記述して、一応の訂正はしている。なのに、やはり「最期」と表記して、寅吉がすでに死んだような形にしている点は変っていない。「始め編者が此の實話を掲載せんとて或は當時の刑事巡査に就き或は警察署裁判所の書類に基き百方事實を取調べたる結果寅吉は浦和にて死刑に行はれしと覺えしに先頃に至り意外にも其の誤謬なるを發見し更に聞得たる新事實により斯くは寅吉の最期を綴りしが(…)管管しきに讀者に迷惑ならんと態と事實を省略して今回にて大團圓とはなしぬ」なぜ、これら当初のテキストにおいては、寅吉はしつこく「死刑」にされたことになっていたのか。これは単に青々園の間違い(意図的なものも含めて)という以上に、何か事情がありそうに思う。当時の「実話」ものの定型に従っただけ、という説明と共に、日清戦争勃発前後の世相、とりわけ、いわゆる「河内十人斬り」事件など、犯罪の容疑者や犯人が「山に逃げ込む」ことが明確に意識されるようになることで「山狩り」の必要が出てきたことなど、国内警察の「捜査」体制の整備に伴う変動期に当っていたことなどを考え合わせると、ある程度政治的、政策的な意図も何らかの形でからんでいたことはあり得るかも知れない。この点も、今後の考察の課題にしておきたい。

*10:筆者で聞き手の岩崎は、大正一三年の出所時にも寅吉に取材をしているという。その時の述懐で寅吉は、「四十年も監獄にゐて、出て来てみると世の中がすっかり変わってゐる。日清戦争も日露の役も、ちっとも知らなかった。第一日本人の言葉がちがってしまって、話が出来ない」と言っていた由。幕末生まれの生が、もっと言えば「明治」がはらんでいたそれら近世と地続きの生を生きていた人々が、大正から震災、昭和へと転変してゆく中で、〈いま・ここ〉から疎外されていった過程が反映されている。このインタビュー自体、その後さらに十年ほどたって、「この頃上州あたりを芝居の一座に加はって打ち廻ってゐると聞いたので」、岩崎自身が熊谷の芝居小屋まで訪ねて行って行われたもの。内容的に民俗学的に興味深いディテールが随所に山盛りなのだが、ここではとりあえず、女掏摸の「剃刀お金」とのいきさつを語っている、以下のくだりに触れておきたい。「お金と二人で山住まひ、つまり山窩の仲間へ隠れ込んだんでしたが、この山の者となっての、お金との夫婦くらいは、それァもう――竹の柱に蚊帳の屋根で、へへへいいえ、しゃれぢゃアねえ、まったくぼろ蚊帳の天幕で、おつなもんでがしたよ」逃亡中にたまたま大阪で行き合った彼女と組んで、あちこち荒らし回った頃のことだというが、「山の者」「山窩」と彼ら下層の常民=細民たちが往還していた当時の事情が、改めてほの見える。近代の「警察」の「捜査」の視線によって彼らが捕捉されてゆくことで、「サンカ」の語もまた世間に流通するようになる。初期の柳田國男が「山人」研究に関心を持ったのも、そのような「警察」の現場にいた刑事の話が糸口だったことは知られているが、そのような民俗学的視線と当時の「実話」との相互性についても、また機会を改めて考察してみたい。

*11:「近世實話 五寸釘寅吉」(二)『都新聞』明治三二年一月四日

*12: 「近世實話 五寸釘寅吉」(四)『都新聞』明治三二年一月六日

*13:「近世實話 五寸釘寅吉」(二十)『都新聞』明治三二年一月二七日

*14: 何度も繰り返した脱獄の手際と共に、そのような出自についての情報が現場の典獄たちに代表される下級官吏の間で、身上調書などの〈書かれたもの〉として共有されていたからこそ、相互に関係づけられて増幅されたゆえだろう。「筆を執りて百回に至りし頃北海道札幌の某氏より遙るばる書を寄せ、寅吉が樺戸脱監の當時自分は其の局に當り寅吉の為め斬付けられし者なりと其砌の景況を細々しく報ぜられたる」といった青々園の記述にしても、当時の典獄たちには下級武士の出身者も含まれていて、彼らのリテラシーがそのような想像力を下支えしていたことも含めて、解釈されるべき問いを含んでいる。あるいはまた、実はサンカだった、といったヴァリエーションも含めて、そのように下層の細民たちの〈リアル〉が当時、彼ら典獄に代表されるような官僚的統治機構の末端に位置する者たちの側から、少しずつ「異物」として認識されるようになっていたこと、そしてその認識が〈おはなし〉に投影されることで、当時の世間一般の認識に重要な作用をおよぼすようになっていたこと、などに留意しておきたい。

*15: 朝倉 p.225~6

*16: 「連鎖劇は芝居(新派劇)の場と場の途中に活動写真(映画)をはさんだもので、海とか山とか芝居では出来ない場面や、乱闘とか追いかけなど舞台では充分効果の出ない場面を映画にし、それが終わると役者が出てきてその続きの芝居をする、というものであった。新派の大川一郎がこの連鎖劇を持って置戸に来た時には珍しさも手伝って観客が押しかけ、置戸座は大入りとなった。」(菅原、p.73)連鎖劇自体は、活動写真が出てきた当初から試みられていたが、北海道で人気を博する時期は東京などに比べて遅れたらしい。

*17:本間は旭川を本拠地とした興行界の大立者で、戦後、歌舞伎のソ連公演を仕掛けたことでも知られている。この際、それより先にボリショイサーカスの来日公演を仕掛けて、「呼び屋」というもの言いを広めることにもなった神彰の興行権を策略で奪い取ったとも言われているが、もとは旭川で乾物問屋に奉公する小僧だった。大正末に自分自身で連鎖劇の一座を買い取って興行の世界に首を突っ込むことになったらしい。「大正十五(1926)年の秋、まだ二十歳にもなるまいと思われる青年が、この連鎖劇をやらないかと興行を売りに置戸を訪れた。(…)つい昨年まで旭川の乾物問屋で丁稚奉公をしていたというこの若者は、芝居好きでこりかたまったような、しかし相当鼻っぱしの強そうな男であった。(…)青年はこのあと北海道から樺太へと巡業するうち、間もなく一座にすっかり食いつぶされ、昭和二(1927)年の暮れには路銀もなくして樺太に捨てられたのであった。青年の名は本間誠一といった。」(菅原、p.73~74)先の寅吉の本間宛の手紙の日付が大正一三年だとされているが、そうすると、本間がまだ駈け出しのにわか興行師だった頃のことになる。これが事実だとすれば二十歳そこそこ、十代だったかも知れない時期の本間が、網走の獄内にいた寅吉にどのような手づるでつながりを持ったのか、そのあたりの「真実」についても今後、検証が必要になってくる。

*18: 前述の岩崎によるインタヴューでは、寅吉自身の言葉として、芝居の幕間に出ては口演をしている、と言っている。ということは、当初はやはり寅吉のことを素材にした芝居が実際に演じられていて、その合間に本人自身が登場して口演していたのかも知れない。連鎖劇の発想からしても、また、虚構=フィクションと現実との相互往還も含めてまるごと〈おはなし〉である、という当時のそれら底辺の芸能をめぐる〈リアル〉の常識からしても、そのような組み合わせのフュージョンはごく自然に推測されるところだ。

*19: 「五寸釘虎吉や松平紀義など、一世を驚愕させた強盗や殺人犯は大てい浪花節の寄席へ出演した。五寸釘寅吉は伊原青々園博士によって小説化、そのかみの壮士芝居によってしばしば上演された明治開化の怪盗であり、松平紀義はお茶の水事件おこの殺しとてこれ又新派演劇に上演を繰り返された情痴殺人事件の犯人自らである。いずれも自身のざんげ談を口演するのであるが、松平紀義のごとき、白地へ金の三葉葵の紋所を印刷したポスターを常に掲げて出演、そして、これらのざんげ談の前講を勤める者は、みな少壮の浪曲師ばかりであった。」(正岡 p.16)あの阿部定もまた、出所後に「劇団」を率いて巡業していた。「体験」ということが、その真偽はともかく、本人の生身を介して上演されるという形式をとることで、ある解釈の方向性を過剰に刺激し、起動させてゆくことが、〈おはなし〉の水準と密接に関わるようになってくる過程は、民俗学の視点から「歴史」を考えてゆく上で欠かせない視点のひとつである。