●

ラジオやレコードなど、「飛び道具」の登場してきた情報環境における「うた」の転変の周辺を、例によっての千鳥足で経巡ってきていますが、今回はちょっと迂遠な話を。それらの千鳥足の道行きの背景、書き割りの部分の整理という感じで。

「広告・宣伝」が、その働きかける向こうに見据えているのは、社会であり、世の中であり、世間であり、いずれそのような言い方で指し示されている茫漠とした拡がりを持つ何ものか、ではありました。その中にひとりひとり、個々の人間がいるのは確かですが、それらがとにかくたくさん、無慮膨大な形象として存在している、そういうイメージ。敗戦までなら「国民」とか「同胞」と呼ばれていたような、そしてそれは戦後には「みんな」と開かれて、気易く口語的に使い回されるようにもなっていったような。

「みんな」の気持ち、感じ方、考え方、そういうものが改めて、これからの日本には大事なんだ、それらをそれぞれ言葉にして、表現してゆくことが「民主主義」の第一歩なんだ――ある日を境にいきなりそういうことが、否応なしの「そういうもの」として君臨するようになった、それがとりあえずの「戦後」の本邦世間にとっての、自己認識の舞台の新しい書き割りになりました。

以前、自分は、巷間「無法松の一生」として知られる物語が、元の小説から映画、舞台その他、さまざまに作りかえられ、同時代の情報環境を介して「伝承」されてゆく過程を追いかけてみることで、本邦世間に宿っていた「男らしさ」をめぐる想像力の転変を跡づけようとしたことがあります。その際、戦後上演されるようになったバージョンでの新劇の舞台、原作になかった役回りとして加えられた松五郎に心を寄せる芸者の、これもまた絶対に原作にはあり得なかったはずの「みんな、松さんが好きなのよ」というせりふ、その「みんな」が戦後の「無法松の一生」にかなり決定的な屈折を与えていたらしいことに気づかされ、嘆息しました。*1 詳述は避けますが、そのような「みんな」にうっかり担保されるようになった「民主主義」が、どのようにわれわれの想像力に、それこそ「民俗」レベルも含めての、いわば「聖痕」を残してきているのか、それ以降、眼前の事象を考えようとする時には考えざるを得なくなりました。「戦後民主主義」などとひとくくりにされ、一時期からは軽侮嘲笑の対象にもされていたものの内実は、しかしその嗤い飛ばしの勢いごかしに、つぶさに自分ごととして「歴史」の位相で省みる契機も吹き飛ばされてしまい、だから、役立たずになったものをきちんと成仏させることもできなかった。結果、その形骸だけが、それこそゾンビのように、いまの本邦のwebも含めたこの新たな情報環境に浮遊しています。

●●

話しことばでの「みんな」は、活字のとりすました場では「大衆」という言い方になったようです。もともと茫漠としたイメージでしかないようなものでしたが、それをわかりやすく流通させてゆくための、いわば公式的な呪文として、「大衆」は戦後の言語空間に流れ、認知されていったらしい。ただ、それが当初はまぶしさを伴った真新しいもの言いとして響いていたことは、今となってはもうわからないかも知れません。

たとえば、そう、あの昨今はもうほとんど見かけなくなった「大衆食堂」と染め抜かれたのれん、そこらの街頭のメシ屋の店先にすすけながらもひるがえっていた威風堂々を思い起こしてもらえば、少しは伝わるのかも知れない。あそこに染め抜かれていた「大衆」の字ヅラは、かつて、ほぼそのまま「われわれ」という一人称複数として伝わるようなものでした。「みんな」を包摂する新たな主体、腹式呼吸でまっすぐに発音できる主語としての「大衆」。だから当然、「大衆的」というのは無条件にいいことであり、好ましいことであり、この先この国の世間がめざすべき境地ですらありました、戦後のある時期までは間違いなく。

「大衆」をテコに、さらにもっともらしく学術的な装いをさせた「大衆社会」という言い方も、脚光を浴びるようになりました。これらのたてつけは、概ねアメリカの方向から流れてくる「新しい学問」、社会学や社会心理学などの意匠と共に広まってゆきました。

同じ時期、「マス・コミュニケーション」というのも同様に目につくもの言いになっていました。じきに略して「マスコミ」と丸められるようになり、新聞・雑誌やラジオ、テレビなど媒体そのものを指す言葉へと横転してゆきましたが、もともとは「コミュニケーション」に重心がかかっていて、それに新たな「マス」という形容がくっついた、成り立ちとしてはそういう言葉として輸入されたもの。何よりその「コミュニケーション」自体、それまでの本邦近代の習い性、あの漢語系熟語一発で置換しにくいものだったので、カタカナ表記のまんま使わざるを得なかったという、割と屈折した来歴を持つもの言いではあったようですが、ともあれ、その「大衆社会」も「マスコミ」も、戦後間もない頃、昭和20年代から30年代にさしかかるあたりまでの時期、社会の転変、世相風俗のありようなど〈いま・ここ〉を説明しようとする際の基本的な背景、書き割りとして、とりあえず便利に使い回されるようになってゆきました。

とは言うものの、そういう便利に使い回されるもの言いの常、内実は常に揺れ動く。まして、カタカナ表記の語彙のこと、特に意識せずともファッション的に、単なる装いとして軽々と流通してゆき、どんどんその輪郭はぼやけてゆきます。

「周知のように、「マス・コミュニケーション」ということは、「同時に、或る事柄について、多くの人々に、知らせる手段」(具体的には新聞、出版、ラジオ、映画、テレヴィ)ということである。多くの人々といっても、一万人とか二万人とか言うのではない。可能性をいうなら無際限の人々であるといってもいいだろう。」(扇谷正造「教育手段としてのマスコミ」『現代のマスコミ』所収、1957年、春陽堂)

ここでもうすでに「マス・コミュニケーション」が、それらを可能にする媒体そのもの、つまりいまの「マスコミ」的もの言いと見分けがつかなくなっています。「意志疎通」「情報伝達」といった意味での「コミュニケーション」こそが、もともと基本にあって、そのありかたが「マス」という、とりとめなく大量に、かつ同時的に可能になったことが問題の中心だったはずが、日常的に現れた目新しい媒体としてのラジオやテレビなどの個別具体に引きずられたところもあるのか、そのような「マス」の「コミュニケーション」でなく、それらを可能にしている媒体そのものを指し示す言葉へと、横滑りさせられています。

実際、この扇谷正造あたりが流布していった「マスコミ」や「大衆」に関する定義は、相当根深くその後の戦後インテリ世間での「常識」として浸透していったように見えます。特に、活字を自明に中心に置いたリテラシーを前提にして「普通に大衆といわれる人々は、「活字に親しみ」を持っていない」と断定しておきながら、同時に「我々とは何だ。それはその中に、私も身を置くところの大衆ということだ」と臆面もなく言い放つ、このあたり、先に言った「みんな」の融通無碍に通じる、インテリ・知識人の戦後的自意識が如実に露頭しています。

●●●

一方、同じ時期、これまたカタカナ表記でしかうまく移植しにくい、このようなもの言いも入ってきていました。

「マーケティングという言葉はもちろん戦前には日本には存在せず、大学で教えるのは「商業学」、「販売管理論」で、おそらく戦前の軍国日本では軽んじられた分野だっただろう。したがって、戦後の日本でも実務家の方がはるかに勉強していたようで、壱岐の『証言』でも、森永製菓の五老新吉、東芝の浜野毅、松下電器の藤尾正といった実務家たちが、アメリカの文献を読みながら“マーケティングとは何か”を模索してきた様子が描かれている。書籍では 1952 年に浜野毅・上岡一嘉『マーケッティング』(ダイヤモンド社)が早い方か。当時は“マーケッティング”と書くのが普通だった。上岡一嘉は当時、青山学院講師だったかと記憶している。」(猪狩誠也「日本の経営ジャーナリズム」『広報研究』2018年)

「大衆」や「みんな」にあたるような、同じとりとめない茫漠さを伴う形象を、こちらは具体的な商売の対象として把握してゆく必要があった。それに対して、新たに海の向こうから輸入されてきたのが「マーケティング」。でも、それらの現実は敗戦以前からあたりまえに現前していたはずですし、商売だけでない、さらに具体的な「生産」の現場においても、また別の対応をそれなりにしていました。

「日本能率聯合会と日本工業協会が合併して「社団法人日本能率協会」(会長伍堂卓雄)が設立されたのは、昭和17年3月30日のことである。(…)この日本能率協会が最初に取り組んだのは、期間3ヶ月に及ぶ「生産技術者養成講習会」の開催であり、教えたものは「宿敵アメリカ」の生んだ「テーラリズム」そのものであった。」(壹岐晃才『証言・戦後日本の経営革新』日本経済新聞社、1981年)

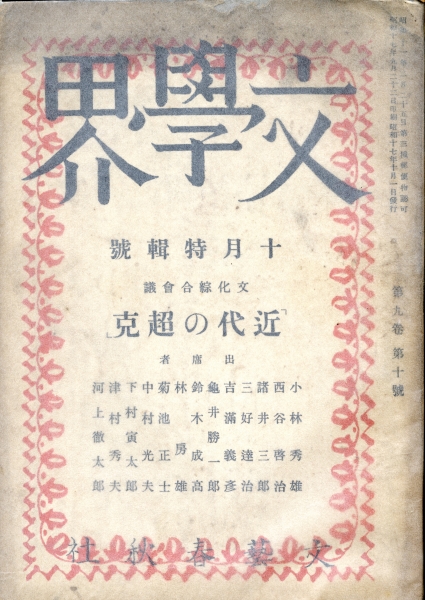

あの「近代の超克」と同じ昭和17年です。否応なく流入してくる新たな社会の様相――当時は「モダニズム」「アメリカニズム」として理解されていた「大衆社会」の現実に対する、不安や懸念やうしろめたさや、その他もろもろ何となくのモヤモヤ感、落ち着かない感じを率先して鋭敏に感受する層としての、当時の『文学界』界隈に蝟集していた尖端的インテリ知識人、文化人衆が、まず前のめり気味に当時のその空気や気分を言語化し、その頃の知的枠組みで何とか説明し、意味づけようとした、戦後に改めて注目を集めて思想史上の大きなトピックにもなっていった座談会。同じその頃、総力戦を戦う「生産」の現場では、このような理解を、輸入した道具だてを作って何とかやろうとしていたのですが、でもそれは、「近代の超克」的な理解の水準とはまた別の、異なる文脈で行われていたらしい。

一般的に、このような「モダニズム」「アメリカニズム」的な枠組みは、文化の表層、それこそ大衆文化・消費文化的な世相風俗の水準から合焦され、それらを足場に語られてゆくのが大方の通例になっていたようで、それは先に触れた、戦後の「大衆社会」論、そしてそれと対になった「大衆文化」論へと連なってゆくのですが、しかし、そのような「モダニズム」「アメリカニズム」の現実が同時代、「生産」現場においても同様に視野に入れられていたことは、なぜか人文社会系の視野からはうまく意識されていないようです。同じ時代、同じ社会の裡にありながら、異なる言葉、別のものさしによってそれぞれ解釈されていた「大衆社会」という現実。

「(これら生産管理工程の改善の)前史は99%まで技術者集団が受け持っていた。特に現場の作業改善などはそうだった。人文・社会科学者の欠如ということに何か意味があるように思われる。」

興味深いのは、当時ドイツ流の生産管理論も入ってきていたにも関わらず、陸軍工廠以下、アメリカ流のテーラーシステム的な生産管理論が採用されていったらしいこと。三菱あたりはドイツ流にかなり注目して勉強研究していたにも関わらず、ですから、このへんは当時の技術者たちの眼前の現実に対する視線と、それ以外の人文社会系インテリたちの認識との乖離が如実に反映されているように見えます。と同時に、まるごとの現実として立ち向かわねばならないはずの同時代の現われに対して、このような分断が、依拠すべき外来のものさしの違いによってくっきりとあったことにも、いまさらながらに。

ともあれ、そのような乖離をそのままにした果てに、「生産」現場にも敗戦が訪れます。

「敗戦は政治的・経済的壊滅と同時に、強烈な文化的ショックを伴ってやってきた。企業内においては、この文化的ショックは、最も直截に言えば、人事・労務問題として噴出した。半ば強制的にヒロポンを配給して深夜労働に少年工を駆り立てていた現場に、アメリカの教育訓練システムが入ってきた。そのアメリカ式の教育訓練システムは、アメリカの経営者が持ち込んだのではない。ほんの少し前までわれわれの頭上から火の雨を降らせていたアメリカ空軍がもたらしたものだった。」

「生産」を制御し、管理するやり方に新たに要請された、「民主主義」というたてつけに即した対応を、という難題。当然、今度は一転、アメリカ由来の、それも直接に占領軍としてのアメリカからの指導が、新たに「生産」現場に降ってくる。

「「ヒーフの教育方法とは……」といった言葉が、戦後間もなくから企業内教育訓練に携わっていた人々から自然に出てくる。「ヒーフ」とは「FEAF」(Far East Air Force=極東空軍)のことで、アメリカ占領軍の中核である。(…)「昭和24年から26年にかけて、アメリカ占領軍の指導のもとで、アメリカ式経営管理技法が等々と流入し始めた。まず第一線監督者訓練方式であるTWI(Training within Industry)がGHQによって紹介された。」

一般的に、「大衆社会」は「アメリカニズム」「モダニズム」と紐付けて理解されることが少なくないですし、また事実、大衆社会的な現実は、そこに宿る〈リアル〉も含めて、戦前からの「アメリカニズム」「モダニズム」を大きな下地とした枠組みの上でしか、われわれは認識できずにきたらしい。しかし、それは大文字の言葉でものごとを一括して一望しようとする際の、言わば上澄みであって、それらの水面下に拡がっていた多様で個別具体の現実においては、眼前の事実をどのようにとらえて認識してゆくかについて、知られざるさまざまな動き方もあった。「うた」の転変を考えてゆく道行きにおいても、個々の挿話や事実の背景に、それらに即した小さな現実認識の作法がひっそり寄り添っていたかもしれないことを、忘れないようにしたいと思っています。