●

小説家が儲かった時代、というのがある。いや、あった、と過去形にした方が、すでによくなっているのかもしれないのだが。

売文渡世として書きものを換金できるようになる。それが持続して「食えるようになる」というだけでなく、まさに一攫千金、常ならぬ稼ぎを「一発当てる」ことのできる投機的な仕事、まさにそういう「商売」「稼業」として想定できるようになってゆく、そんな過程がかつて同時代の歴史的体験としてあり得た。つまり、市場の拡がりをあらかじめ意識の視野に収めながら、創作としての「おはなし」をこさえてゆく、そんな作業が「文学」の間尺にも入り込んでくるようになったということでもあった。その結果、何らかものを書く、それも単に書きたいと思うだけでなくあらかじめそのように「一発当てる」ことを目論見ながら書く、といった了見が、ある時期から「文学」志望の意識にも、その濃淡は人それぞれなれど、あらかじめうっかり宿ってしまうようにもなった。

「作家」といういささか偉そうに響くもの言いが世間の語彙として広まっていったのも、おそらくその儲かる度合いが右肩上がりに増長してゆくに連れてのことだったのだろう。戦前の雑誌、総合雑誌系統のそれなりの格式を持ったものの目次に「創作」と分類されていたのが、いわゆる小説にあたる散文表現の読みもの文芸、つまりいわゆる「おはなし」で、それ以外には「詩」や「戯曲」や「批評」「評論」といった箱がそれぞれあったのだけれども、その「創作」の部分から派生して「創作家」、さらに「作家」となっていったフシがある。「人気」や「売れっ子」、「国民的」といった冠も、「作家」だとつきやすくもなれば、本芸ではない文明批評や俗耳になじむ世相や時評、いまだとコメンテーター的な営業仕事にも使い回しやすくなり、同じ頃に前景化されてきた「評論家」というもの言いとも得手勝手に癒着してゆけるようにもなってゆく。

「小説家」だと儲からないが、「作家」だと儲かる。少なくともその可能性があたりまえに開かれている――そんな創作沙汰そのものに関する理解の間口がなしくずしにゆるめられていった過程が、実はあったのだろう。いわゆる「文学」というものさしに付随していた価値観や世界観などもそれらの過程から急速に取り残されていったのだろうが、ただ、「文学」にまじめに律儀に依存していた界隈はそのことをうまく自覚できないまま、現実としての「儲かる」市場ばかりがその外側にどんどん拡がってゆき、いきおい、確かに「作家」として仕事をして立派に食えていても「文学」の間尺からは見えない存在になっている、そのような書き手も必然的に生まれ続けていったらしい。

この藤原審爾もまた、そんないわゆる「文学」の間尺で正面からとりあげられることのあまりない、でもだからこそ、見る者が見ればいまだ鈍く静かに輝いている書き手のひとり、ではある。

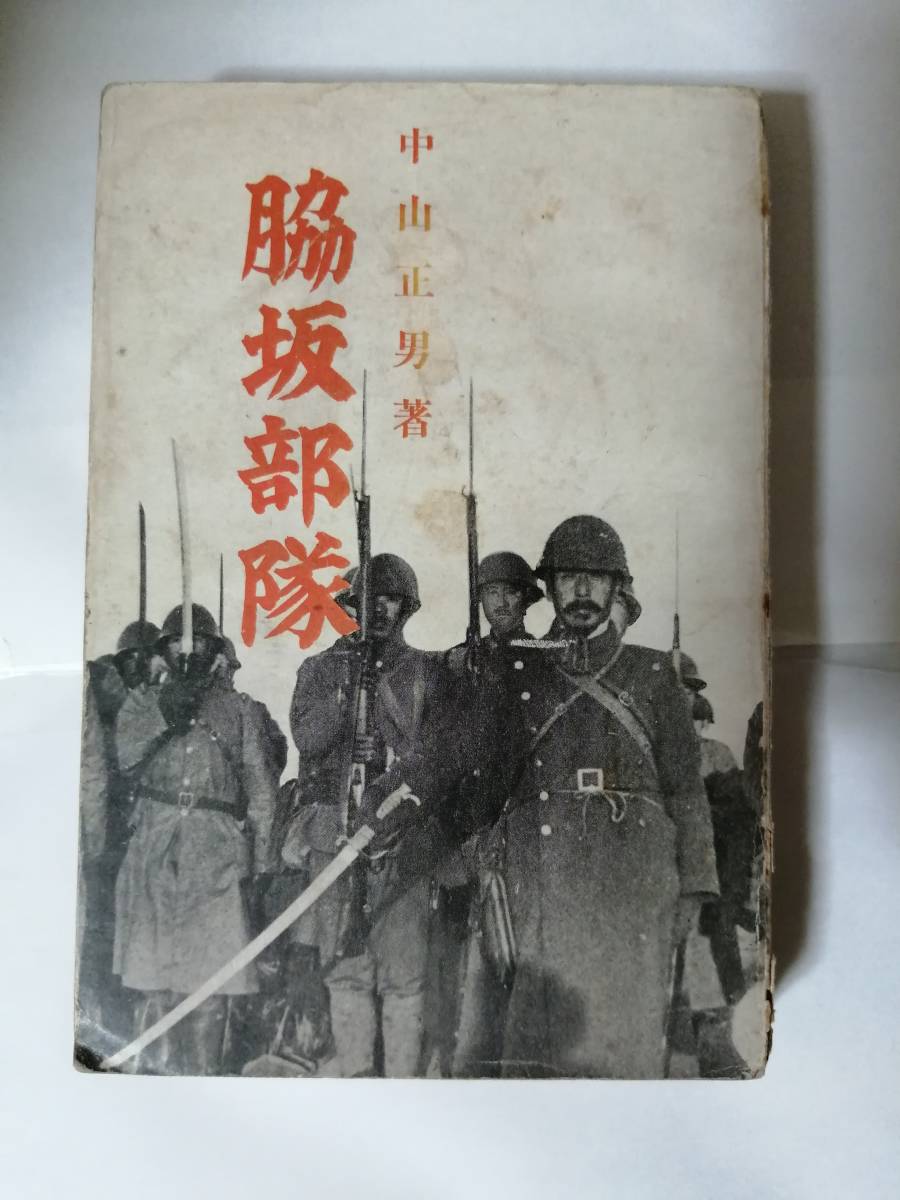

とは言うものの、このアンソロジーに収録した中山正男などとは違い、名前としては無名どころではなく十分に知られている。いや、ある意味知られすぎているからこそ、いわゆる「文学」からすれば、理屈以前に感覚的に肌になじまないところがあるらしい。それは単なる小説家、「おはなし」文芸の作家というだけでなく、その作物が名前と共に映画その他に自在に転生していったこと、そしてまた、そもそもの作品自体が同じ「おはなし」創作の世間においても横断的にさまざまなジャンルにまたがりすぎていたこと、つまりそれだけの汎用性が通俗性と共に備わっていたこと、などが大きな理由なのだと思っている。多作で作品数がめったやたらに多く、しかもそれが紙媒体だけでなく映像その他の新たな媒体にまで縦横無尽に勝手に転生してしまっている、そういう当時の大衆社会状況下の文芸読みもの市場の拡大伸長に同調した「作家」になってしまっていたからこそ、容易に全貌も把握できず、またそれまでの「文学」のものさしで測ることもしにくい、つまりは器がでかすぎてそれまでの「文学」の間尺ではとても手に負えないものになっていた、ということらしいのだ。

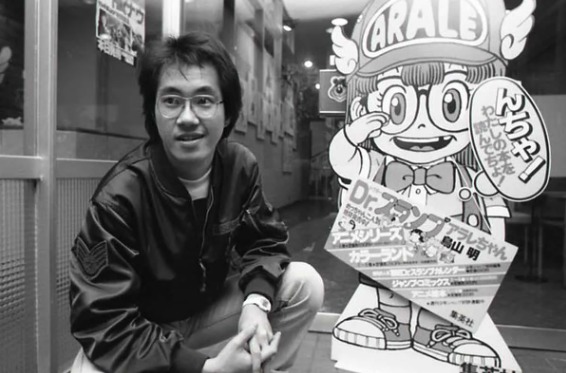

そう、先日急逝した鳥山明が「まんが家」とだけ語ってすまされなくなっていったのとおそらくよく似た事態が、その頃、戦後から高度成長期にかけての「おはなし」創作稼業にも、実は起こり始めていた。松本清張や司馬遼太郎、あるいは柴田錬三郎や五木寛之などもそういう当時はっきり姿をあらわし始めたそのような「器のでかい」もの書きの仲間だったのだろうが、彼らに比べても藤原審爾がさらにいわゆる「文学」から距離のある存在に、たとえ結果的にせよなっていった印象があるのには、またもう少し別の理由もあったようにも思う。そういう意味では、たとえば富島健夫などと近い書き手なのかもしれない。思えばこのあたり、ジュニア小説の創生期であり、またいわゆるSF系読みもの市場が大衆化してゆく揺籃期でもある。それら「文学」ならざる新たな読みもの文芸、「おはなし」商品の裾野の拡大が急激に起こってゆき、その後ジュヴナイルからコバルト文庫、少女まんがからファンタジーなどをその時代その時代の市場の求めに従いつつ縦横に経由しながら、さらにゲームやラノベその他、いずれ〈いま・ここ〉と地続きの本邦「おはなし」商品の未だ可視化言語化されざる歴史ではある。さすがに近年、今世紀に入るあたりから少しずつ、草の根的な拡がりの裡でそれらを掘り起こす作業も進められているようだけれども、いずれにせよ、いつかは本邦日本語を母語とする言語空間における「文学」の、その本来の意味での内実を穏当にアップデートしてゆく作業に、そのための方法論も含めて収斂させてゆかねばならない、世代を越えてなお継承されてゆくべき大事なお題なのだと、割と本気で思っている。

●●

閑話休題。で、そんな藤原審爾の「安五郎出世」に戻ろうである。

山田洋次の初期の量産フィルムでいずれもデキのよかった「馬鹿シリーズ」の中でも、屈指の仕上がりだと信じる「馬鹿まるだし」という逸品がある。その原作というか下敷きとして、この藤原審爾の「庭にひともと白木蓮」というのがクレジットされているのだが、それと共に、映画の筋立てに寄与しているのがこの「安五郎出世」でもある。いかん、この藤原審爾という書き手にちゃんと腰据えて向かい合わねば、と思うようになったのも、白状すればそのような経緯からだった。

「庭にひともと……」と同じく、「安さん」と呼ばれるキャラクターが使い回されている。このへん先の長谷川伸の「くノ一」や中山正男の「米次郎」ではないけれども、書き手にとってどこか手にあった、望ましいたたずまいを宿した登場人物の造形が繰り返し変奏されつつ姿を現わしている。それは、いわゆる純文学系「文学」の創作作法でもあることだろうが、それ以上に、このような世間一般その他おおぜいの想像力と共鳴、反響しあいながら何らかの「おはなし」世界をつむぎ出してゆくようなタイプの書き手にとっては、なおのこと珍しくない、創作の上でのある意味種必然なのかもしれない。

とは言え、ここも映画の「安さん」(ハナ肇が演じている)とは肌合いが異なり、同じ「おはなし」世間、いずれつくりものの「おはなし」世界に生きる存在ではあるとは言え、明らかにその「ああ、こういう人って現実にいるいる」と思わせるような、その思わせ方の手管が違っているように感じる。それは、表現媒体の違いによる〈リアル〉の生成、立ち上げの過程に根ざして影を落としてくる部分なのだろう。

このへんの事情については、自分も以前、おぼつかぬながらも少しほどいてみたことがある。*2

「「安五郎出世」は「庭にひともと白木蓮」より前、1952年(昭和二七年)に単行本として出された作品。舞台の設定も瀬戸内沿岸の小さな村、主人公の「四千七百余人の村民から「昭和の次郎長親分」とうたわれた」安五郎親分という名前も、そのキャラクターも「庭にひともと白木蓮」のあの安さん、松本安五郎に通じる「異人」です。

「安さんは、恰幅もよし、眼光に力があつて達磨みてえで、ぼつこういける顔じやけえど喃、その眉毛の八字が、ほんまに、玉に瑕じやあ。」

「八の字に先太に下つた安五郎親分の眉毛は、充分に人間の限界と宿命を感じさせるに足る、いたましい欠点であつたらしい。凄んでみても、その八の字の眉のため、てんで睨みが利かなかつた。凄むほど、ちよろ甘い三下奴のような、頼りない顔になつたそうだ。」

瀬戸内沿いの僻村の西浜という部落の水道工事の人夫として村にやってきた安五郎は、同じ工事請負いの職人仲間からも単純作業専門の人夫と軽んじられ、その顔のつくりや表情、ふだんの物腰などから「馬鹿」扱いされ、ものの数として扱ってもらえない。そんな彼の隠れた真価を早くから見抜いていたのが、彼らが宿舎にしていた寺(浄念寺という名前も「庭にひともと白木蓮」と同じ)の寺男の唖太という、これもまた文字通りの唖で知恵遅れで小柄な男ながら怪力の持ち主という「異人」的存在。水道工事の請負にまつわるちょっとした労働争議的な騒動が起こった中、安五郎が唖太と共にスト破りのような独断専行で、工事で作ったため池の決壊を防ぐのがクライマックスで、このあたりの結構はもちろん「庭にひともと白木蓮」にもよく似たものになっていますている。ちなみに、 この「安五郎出世」は森繁久弥主演で映画化されていますがるものの、大して話題にもならなかったのか、未だにビデオ化その他はされていませんない。なので実際の映像は未見なのですが、残されている資料で推測する限り、元の小説からはかなりかけ離れた物語になっていたようですだ。

確かに、山田洋次が「馬鹿まるだし」で造形した、映画の話法に沿った「安さん」に比べて、この藤原審爾の安五郎は、ありていに言ってなまなましい。民俗的なレベルにまで届くような型通りな「馬鹿」として描かれてはいるあたりは同じでも、藤原版「安さん」には仕事仲間の土工たちがいて、村人たちにとっては同じ「よそもの」である彼ら同士の認識の裡でも一段下手に見られている。

「すれつからしの渡り人夫など、だから、からつきし力も意地もない男だと、はなから安五郎親分を鼻であしらつた。一人前の人夫とはあつかわず、日当も八分だつた。仕事も左官なら徒弟の役の、セメントと砂を水でこねまぜるのばかりやらされておった。」

「よそもの」同士でも余計者扱いされて疎外されている、それも含めて村人たちの視線がさらにとらえて評判してゆく、そんな二重の「異人」生成の「おはなし」空間ができていることが、おそらく当時の現実の村の情報環境に即して正確にとらえられている。そのあたりは、同じ「馬鹿」でも村人からの見られ方だけでキャラが規定されていて、それだけ通俗的な意味では「おはなし」空間の成り立ちがより単純に、平板になっている山田洋次の映画版「安さん」とは違う。

さらに、その「馬鹿」に唖で怪力の「片輪者」が相棒的に寄り添ってくる。「安さんの人物器量を、村で真先に見抜いたのは、意外にも、浄念寺の庭男の唖太だそうである。」最初、寺の五右衛門風呂で出会い、事情は傍目からよくわからないながら、とにかく肝胆相照らす仲になった。安さんが期せずして「安五郎親分」と持ち上げられてゆくことになる、その過程でも、この唖太(ああ、文字通り!)が、安さんともども二重に共同体から疎外された「異人」として、大きな働きをしていることがちゃんと描かれている。

この唖太の存在とセットで描かれることで初めて、「馬鹿」としての安五郎のキャラは「おはなし」のたてつけにおいて、より立体的になってくる。生身である以上あたりまえにまつわってくる性的存在としての実存についても、村人たちの噂話という「おはなし」空間を介した話法によって、より解像度高く浮かび上がってくる。映像表現よりも文字を介した散文表現の特性を期せずして反映しているのだが、まただからこそ、彼らのような者たちが現実の世間から二重に疎外されながらも、それでもこの同じ世間の裡に生きてあることの〈リアル〉について、「そういうもの」としての切実さを伴いながらこちら側に響かせてもくれる。このように、同じ「馬鹿」というキャラのありようを映画における山田洋次版と比べることで、映画のような映像表現だからこその不自由、制限というものにも裏返しに思い至らせてくれることにもなる。*3

●●●

もう一点、指摘しておくべきだろうこと。この作品世界が「地方」を、それも敗戦後まだ間もない時期のそれを背景になり立っていて、それはそのような「地方」をあらかじめ相対化して見ることのできる意識の側から「おはなし」として言語化されていること。そしてそのことによって、「笑い」「ユーモア」といった属性を初手から仕込まれるかたちで、「おはなし」はその当時の読み手の最大公約数のリテラシーにより読まれるべきものになっていたらしいこと。

当時、量的にも質的にも日本映画の商業的な黄金時代であった分、原作や原案といった「ネタ元」として「おはなし」商品は実に便利に使い回されるコンテンツになっていたが、それにしても藤原審爾作品の重宝のされ方はちょっと突出して目につく。名前だけ「原作」「原案」などとクレジットされていても、シナリオや脚本にコンバートしてゆく際には基本的に何でもあり、割と好き放題に書き改めるのが当時の常套手段で、また原作者にあたる立場からもいちいちもとの作品との照応関係などをうるさく言わないのがあたりまえだったらしい。そのへん著作権などの法的環境がいまとまるで違う背景での「原作」「原案」沙汰ではあったのだろうが、それにしても使い回しやすい条件というのも狙われる作品にはあったはず。そういう意味では、藤原審爾以外に有馬頼義なども個人的にはちょっと注目している書き手だったりするのだが、それはともかく、いずれにせよそれら当時の映画の「原作」「原案」として重宝される作品の条件に、「地方」を対象化して「笑い」属性で描写し、語り直しているもの、というのはひとつあったのではないか。特に、狭い村の裡で互いの評判、人物月旦がうわさ話を介して「おはなし」の〈リアル〉として流通してゆく仕組みと、それら「おはなし」を軸に村人たちが右往左往するありさまを「笑い」を介して対象化し、解釈してゆく作法は、同じそれらを「残酷」「悲惨」といった属性を介して対象化し、解釈してゆく作法と共に、当時の世間一般その他おおぜいにとっての「おはなし」受容の裏表、〈いま・ここ〉の現実と距離をとって「おはなし」としての〈リアル〉を受容してゆく際の基本的なリテラシーになっていたらしい。たとえば「戦争」であり「地方」であり、そのようないずれ同じ現実、同じ主題も、「喜劇」と「残酷」の両面から解釈され得るし、商品へと変換されて流通されてゆくそれらは、共に同時代の〈リアル〉として「おはなし」のたてつけを介して当時の世間に受容されてゆくものだった。

藤原審爾のような、当時新たに出現し始めていたような「器のでかい」書き手は、単に書きことばとしての文字の散文表現だけでなく、語られた現実、話しことばを介して「おはなし」へとコンバートされてゆく眼前のできごとや日々の見聞から共同性の裡につむがれるように宿ってゆく〈リアル〉についても合焦し、書き手としてある程度まで自覚的に方法化していたのだろうと思う。彼自身、小さい頃に住んでいたという岡山県は備前方言の調子をとりいれた話しことばを駆使していることは、あくまで創作でありつくりものであるという態をとるこの「安五郎出世」を、単にちょっと変わったユーモア小説、「軽く」読み飛ばせる通俗読みものとして読むだけでなく、たとえば民俗誌的な事実、ドキュメンタリー的現実を描写したものと読むリテラシーともおそらくは地続きの、新たに開かれ始めた同時代の「器のでかい」読書空間に導いていっただろう。

そのように考えてゆけば、長谷川伸が後進の若い衆世代のもの書き志望たちと共に定期的な勉強会を開いて、そこから巣立っていっぱしの作家になった者たちが多くいたのと同じように、この藤原審爾も、ありようは異なれどそのような集まりを開いていて、山田洋次や色川武大などもその仲間だったということもまた、あらためて考えてみる必要が出てくる。それらがまわりからは「長谷川部屋」「藤原学校」などと語られていったことも含めて、同人誌的な半径身の丈の関係と場のつくられ方、そこでおそらく「朗読」を介して「おはなし」としての作品が共有され、その上でさまざまな批評やコメントが交錯していただろうことの意義や役割についても、情報環境と言語空間、耳を介したリテラシーのありようなどを補助線にしながらほどいてゆける。

ある一つの作品が、異なる媒体へと転生していった先でどのような読まれ方、受容のされ方をしたのか、そしてそれがまた当時の読み手たちのリテラシーにどのようなフィードバックをもたらし、もとの書き手やもの書き渡世の現場にもまた、市場というたてつけを介してどんな刺激を与えて、また新たな創作、「おはなし」商品を産み出してゆく培養基になったのか――枯渇し、干からびきったかに見える「(いわゆる)文学」の内実を〈いま・ここ〉へともう一度紐付けていきいきしたものにしてゆく作業は、こんな片隅の趣味道楽に等しい手間仕事の、愉しみながらの積み重ねからこそ始まってゆけるはずだ。

*1:分量多いので手直しを、との指示で、以下、薄墨部分を削除、その他いくつかの個所を修正などして整えた。……240411