で、そういう状況に少数派が出てきたわけだ。私は客観的には評価している鶴見俊輔(哲学者/一九二二│)なんかがそうだな。彼ら「思想の科学」系という、毛色の違う、異様な出自のグループがいたわけだ。彼ら鶴見たちは、たとえばジョン・デューイなど、アメリカのプラグマティズム思想を学び、それを市民的な運動の手段に応用したわけで、さっき言ったような当時のマルクス主義とその呪縛の構造からは一応、一線を画していたと言っていい。

鶴見以外にも、関連の何人かが「思想の科学研究会」というグループをつくって、初めは研究会をしながら、後には市民運動に動き出し、人気を博したわけだ。そして、その中で『転向研究』(筑摩書房)という有名な本を出す。そして後に一部、転向論の結論部分だけを、平凡社で『共同研究 転向』(平凡社、一九五九│六二)という本にまとめあげた。これを読むと、転向というやつも、どうも共産党が言うような単純な経緯ではないらしい、ということがわかってくる。転向する人にはそれなりの事情があり、中には偽装転向という形で頑張った人もいたとか、やはりここがこんなに悪いとか、共産党の中も一枚岩ではないなど、まあ、当時としてはかなりよく研究されているよ。

――鶴見俊輔と思想の科学研究会については、あたしでさえこれでもかなり評価してます。ただ、この時期の情報環境までは、という厳しい限定条件つきですけどね。

彼らの立ち位置が70年代に入るあたりからどんどん妙な方向になっていった、それは彼ら自身の問題と共に、思想なり言論なりが置かれている文脈、情報環境が「豊かさ」の中で大きく代わっていった、そのことを織り込んでゆけなかったことも大きいでしょうね。小熊英二あたりはやたら鶴見とその周辺を持ち上げてますが、あれ、政治的/意図的じゃないとしたらただの卑怯者ですね。でなきゃ、文盲としか思えない。鶴見信者の最終的な退廃形態なわけで、まただからこそ、ある種の連中に小熊はやたら評価されたりした、それもまたさっきの構造のなせる現象だと思います。理屈はどうあれ、そこにぬくぬく安住したままというのは知的怠惰でなければ、ただの俗物、バカですよ。

吉本と似たような意味で、鶴見とそういう信者の関係というのは根深いわけで、しかもそれが『話の特集』周辺から発散されていたようなぬるい市民感覚、いまだとまさにプロ市民的なノリの元祖みたいなところがありますよね。マスコミ業界界隈にそういうノリは70年代、急速に浸透していって、そうやってメシ食っていった手合いの中には吉岡忍とか、先ほど話に出た山口文憲とか、その他有名無名のライターや新聞記者、編集者なんかにはゴマンとそういう鶴見系ビリーバーがわいていた。先に出てきた吉本信者とそれは重なっていながら、でも吉本信者よりもさらに「新しい」部分があったとしたら、いわゆるサブカルチュアに対する嗅覚というか感覚というのを良くも悪くも持ち合わせていて、それを武器だと自分たちも信じてしまっていたところがあるんだと思います。マンガや映画、ジャズ、歌謡曲(これももう歴史的過去のもの言いになりつつありますが)といった領域に節操なく発言して、思想的にディストーションのかかった「読み」を発動してゆく、というスタイルの「評論」の悪弊は、そういうベ平連系サブカルサヨクに骨がらみになっていて、これは呉智英さんなんかのやってきたことととは微妙に仇敵関係が違っているはずです。

king-biscuit.hatenablog.com

king-biscuit.hatenablog.com

king-biscuit.hatenablog.com

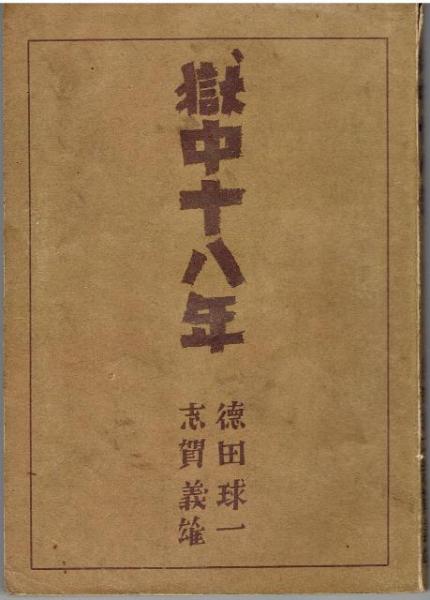

ちょうどそのほぼ同時期、一九六○年だけど、吉本も新たな形で転向論を出してたんだよ。そこで吉本はこう言った。つまり革命家、前衛たる同志がやるべきは、労働者とスクラムを組んで、権力に対して闘うことである、と。ところが共産党員は刑務所に入ってしまったことによって、本来やるべきスクラムを自ら断ち切ったのだ、それは民衆を裏切ることだから、実は「獄中十八年」の彼らこそが転向者なのだ、という言い方をした。

――ムチャクチャですね(笑) でもまあ、ケンカ技としては捨て身でオモシロい。

まあ、控えめに言っても、これは言語のアクロバットだよ。

そのとき鶴見俊輔は、いくら何でも刑務所に入った人を転向というのは、これは論理のあまりの飛躍である、それはないでしょう、と批判した。そうではなくて、そのとき刑務所に入ってしまえばすむという安易な姿勢を批判するのなら、それは駄目な思想であると言えばいいのだ、と。駄目な思想だということと転向とは別のことだよ、と、鶴見は吉本を批判したわけだ。

私は鶴見の批判は正しいと思う。思うが、そのときの吉本の言葉のマジックというのは、それはそれで本当にすさまじい威力があったんだよ。刑務所で拷問を受けているやつに、おまえらこそ転向じゃないか、という論理はそりゃ大月君じゃなくてもメチャクチャだと思うけど、でも、実際になかなか言える言葉ではないよね。でも、吉本はそれを言ってのけたわけだし、現にそれを聞いた学生たちは拍手喝采したわけだ。なぜなら、六○年当時、学生にとってすでに共産党は目の上のたんこぶだった。いつも上から命令して、何かというと「若造が何を言う。おれたちは十八年、刑務所で頑張ってきた。反戦運動をやってきたじゃないか。言うことを聞け!」と一喝された、まあ、そういうわかりやすい恨みつらみが蓄積していたんだけど、それを鶴見たちのように、論理的に五・一五事件のときは何人検挙されたとか冷静に説明しても、そんな学生たちにはわかりゃしないよ。それより「いや、違う! あいつらこそ転向者だ」と叫べば、「なんだ、そうか!」と膝を打つわけだし、何よりスッキリして気持ちいいわけだ。これは強いよ、やっぱり。

――平岡正明もそれに近いことを、早い時期に言っていましたね。彼は、谷川雁についても同じようなこと言ってたかな。要は、ケンカ芸としての論争、という部分を平岡正明は当時としては敏感に反応できたんでしょう。メディアとジャーナリズムのありようが変わってきたことで、それまで狭いインテリの内輪の、その意味じゃ道場の寸止め剣法だったのがいきなり何でもあり、になり始めたようなものですかね。でもそれもまた、ほんとの何でもあり、というより、「何でもあり」という芸、だったわけなんですが。

king-biscuit.hatenadiary.jp

king-biscuit.hatenablog.com

king-biscuit.hatenadiary.jp

それから七年後、六七年の全学連とか羽田闘争の話になってくると、そんな吉本節が、六、七年たって、ようやくじわじわ浸透してくるわけだ。別に政治的な学生でない一般学生でも吉本隆明を読むようになってきていた。たとえば、一九六○年に吉本が転向論を書いている頃は、前にちょっと出た川本三郎と松本健一の話にあったように、そんなもの普通の人は読まないし、大学生だってほとんど知らなかった。知ってたのは都会出身の、早くから政治的にかぶれてた一部の学生だった。やっぱりものごとが浸透するには時間が必要なんだよ。そんな風に普通の学生も読むようになってきて、吉本隆明って名前がある種のブランドとして流通するようになってきたところで、まさにその吉本が今度は、共産党よりもアンパン屋のおじさんの方が素晴らしい、ということを教えてくれたわけだ。この中にこそ大衆の原像はある。いま、この政治的状況で、大衆の心をつかんでいるのは実はこのアンパン屋であって、共産党ではない! というわけだよ。

――有名な「アンパンおやじ」伝説、ですね。六〇年安保の国会前のあの時、アンパンを売り歩いていたオヤジがいた、という話。で、大衆ってのはまさにこういうものだ、という全面肯定をやって、政治に奔走している連中をひとまとめに相対化した。

で、今になって改めて思うんだけど、あのとき、たかだかそんなことで目から鱗が落ちた学生というのは、どう考えても知的に情けないんだよ。私はそんなものはバカにしていたから、何とバカなことを言っているんだろう、と思ったけど、でも、当時の学生一般の吉本信仰というのはそれほど凝り固まっていたんだよね。

――空気と燃料の混合率がほどよくいい具合になったところにその発言がスパークして一気に、って感じでしょうね。でも、そういうタイミングでそういう発言をすることの効果、ってのも、吉本はある程度直感的にわかってたのかも。

『共同幻想論』でもそうだよ。あれ、言ってることはものすごく簡単なことでさ。国家って何なんだろう、と、実はこれだけ(笑)。

で、もちろんこんなことは昔から多くの人が考えているわけだ。ヘーゲルは逆に、国家のリアリズムは大事だ、ということを言いだして、それからフォイエルバッハがこれを批判するという構造になっている。そんなものははいつの時代にもあるわけだけど、国家っていったい何なんだろう、ということを独特の言い方で敢えて言った、それがウケたんだ。国家になる共同体、そんな共同体があるのだったら、ならばそんな共同体と国家は果たしてどっちが偉いんだろう、とか、そういう手順で考えてゆくんだからさ。

それが集約的に出てくるのが、結局、エンゲルスの『家族、私有財産および国家の起源』だよね。あれがマルクス主義における「国家と社会」の見取り図の典型になるわけだ。ほかのところも、まあ、批判はあるにしろ、そもそもあれ自体モルガン/エンゲルス学説だから、モルガン説が否定されてしまうと成立しなくなるんだけど、でも、骨格はわかる、と。仮にモルガンが間違っていたとしても、国家、家族、私有財産というのは、誰かがやはり創り出した擬制=フィクションである、だから、これは何かの拍子に崩れることはある、と。その崩れ方がどういう形になるかはわからないが、おれたちはそういう擬制に対して距離をもって見なきゃいけない、どっぷり浸かることはないんだ、そしてそういう見取り図、いつか国家という擬制は崩壊し得る、ということの骨格は変わらないんだ、というのがずっとあるわけだ。